吐烟圈技巧全解析:从入门到精通的实用指南

adminc2025-04-18心理健康专栏9 浏览

深吸一口气,烟雾在口腔中短暂停留,随后嘴唇轻启——一个浑圆的烟圈缓缓升起。这样的画面常被视为“酷”的象征,但背后的健康风险却鲜少被提及。如何掌握技巧的同时降低健康隐患?如何辨别不同人群的适应性与禁忌?本文将拆解吐烟圈背后的生理机制与健康代价,提供科学视角的全面解析。

一、吐烟圈的生理学机制与技巧分级

烟圈形成的本质是烟雾涡环效应,当压缩气流通过圆形唇部通道时,边缘气流速度差异形成旋转力,使烟雾呈现环形结构。根据气流控制方式差异,可分为三种技术路径:

1. 传统喉部挤压法

通过舌根后缩形成密闭腔体(参考网页1、9、14)

关键点:保持舌面与上颚接触,呼气时喉部肌肉快速收缩(类似呛咳反射)

进阶训练:下颌前伸配合舌尖回弹可延长烟圈飞行距离

2. 颊肌辅助法(速成技巧)

轻拍脸颊制造脉冲式气流,适合新手快速形成小型烟圈(网页1、9、22)

需注意:单侧拍击易导致烟圈偏移,建议双手交替轻触双颊

3. 专用技术

利用高密度雾化蒸汽特性,通过舌尖快速前推形成微型烟圈(网页9、38)

对比优势:烟雾稳定性强,但存在盐吸入风险

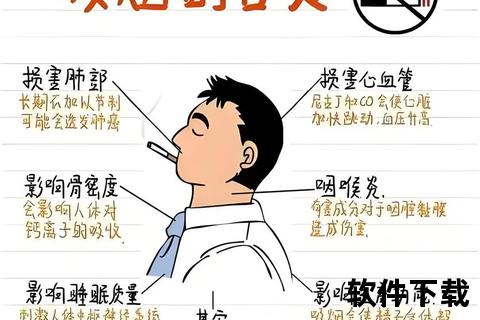

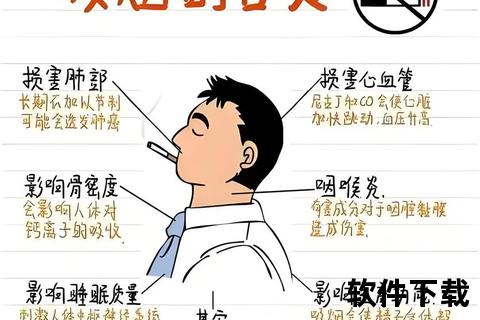

二、健康代价的多维度评估

(1)即时性损伤

黏膜灼伤:高温烟雾(传统燃烧温度约800℃)直接接触口腔黏膜,导致角化异常

一氧化碳暴露:单次吐烟圈过程可吸入0.3-0.5mg CO,相当于普通吸烟量的60%

(2)慢性病理风险

牙周病:烟雾颗粒沉积加速牙菌斑矿化,临床数据显示长期练习者牙周袋深度增加2-3mm

声带结节:喉部挤压动作导致声带碰撞频率较正常说话增加5倍

(3)群体差异

孕妇:胎儿血液中代谢物浓度可达母体的1.5倍,诱发宫内生长受限

青少年:发育期喉部软骨更易受高温刺激,可能改变声带振动模式

三、风险控制与替代方案

(1)防护性技巧

温度缓冲法:吸入口腔后等待3-5秒,使烟雾温度降至40℃以下

气流导向训练:用薄荷糖模拟烟圈吐息,减少实际吸烟次数

(2)医疗级干预

当出现持续性咽干、声嘶或牙龈出血时,需进行:

喉动态镜检查:评估声带闭合状态

唾液酸化检测:监测口腔pH值异常(正常范围6.8-7.4)

(3)无烟替代方案

水蒸气环:使用37℃加湿器配合环形喷嘴,实现物理模拟

食用级雾化器:以维生素B12雾化液制造可视环状效应

四、特殊场景处理指南

1. 密闭空间暴露:遭遇二手烟圈时立即用织物覆盖口鼻,采用分段呼吸法(吸气2秒→屏息1秒→呼气4秒)减少颗粒物沉积

2. 儿童误模仿:用肥皂泡替代教学,通过直径3-5cm的泡泡演示流体力学原理

3. 社交场合应对:预先携带柠檬精油片,嗅闻刺激三叉神经抑制咳嗽反射

烟雾的短暂艺术背后是复杂的健康博弈。掌握“用而不吸”的核心原则(如网页41所述),选择低温替代工具,定期进行口腔黏膜检查,方能在视觉表现与健康维护间取得平衡。记住:真正的酷,源于对生命质量的掌控而非风险行为的表演。