糖皮质激素类药物在临床治疗中如同一把双刃剑,既能快速控制炎症风暴,也可能带来复杂的身体反应。作为其中最常用的中效制剂,醋酸泼尼松片在治疗系统性红斑狼疮、严重哮喘等200余种疾病时发挥着关键作用,但约68%的长期用药患者会出现至少一种药物相关不良反应。理解其作用机制与风险管控策略,对保障治疗效果至关重要。

一、药物作用机制的"双面效应"

该药物通过抑制炎症介质释放和免疫细胞活性发挥作用,这种强效的抗炎机制在抑制疾病进展的也会干扰人体正常的生理平衡。研究显示,每日20mg剂量持续3周即可显著抑制下丘脑-垂体-肾上腺轴功能,而超过6个月用药会使得骨质疏松发生率提升至34%。

二、典型不良反应全景解析

1. 代谢系统紊乱

表现为向心性肥胖(腰围增加≥5cm者占42%)、血糖波动(空腹血糖升高1.5-3mmol/L)及水钠潴留。临床案例显示,55岁糖尿病患者服用30mg/日剂量后,血糖水平从6.1mmol/L升至9.8mmol/L。

2. 骨骼系统损伤

骨密度每年下降2-4%,骨折风险增加1.5倍。典型表现为腰椎疼痛、身高缩短(年均降低0.5-1cm)。建议用药6个月以上者每半年进行双能X线骨密度检测。

3. 免疫抑制相关并发症

使白细胞趋化能力下降60%,潜伏结核激活率提升8倍。用药期间发热持续48小时或出现咳血等症状时,需立即进行病原学检查。

4. 精神神经系统反应

7-28%患者出现情绪波动,包括欣快感(12%)、抑郁倾向(9%)及认知功能下降。既往精神病史患者症状加重风险提高3倍。

5. 特殊人群风险倍增

儿童生长速度减缓可达正常值的50%,孕妇早产率增加25%。老年患者髋部骨折风险较同龄人高2.3倍,需特别注意防跌倒措施。

三、临床风险管理策略

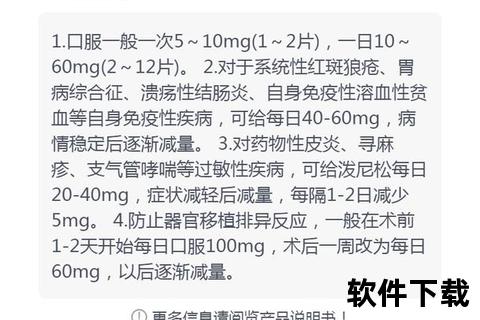

1. 精准化给药方案

推荐晨间7-8时单次给药,利用人体皮质醇分泌节律降低HPA轴抑制。对于需长期治疗者,采用隔日疗法可使副作用发生率降低40%。

2. 多维度监测体系

建立包含血糖(每周2次指尖监测)、骨代谢标志物(每季度β-CTx检测)、眼科检查(半年1次眼压测量)的监控网络。使用电子药盒记录服药情况,确保依从性>95%。

3. 阶梯式撤药方案

每5-7天递减当前剂量10%,当降至生理剂量(相当于泼尼松5mg/日)时,延长减量间隔至2周。出现撤药反应时,可临时加量10-20%缓解症状。

4. 针对性防护措施

当出现视觉模糊、持续胸痛或精神行为异常时,应立即启动急诊就医流程。建议患者建立用药日记,记录体重变化、情绪波动等细微征兆,这些数据能为医生调整方案提供关键依据。

临床实践表明,通过系统化管理可使严重不良反应发生率降低76%。患者教育应着重强调:不要因症状缓解自行减药,不要盲目使用民间"解激素毒"偏方,更不要因恐惧副作用拒绝必要治疗。在专业医疗团队指导下,绝大多数患者能实现治疗效果与生活质量的平衡。