花斑癣是一种由马拉色菌感染引起的慢性浅表性真菌病,其特点是皮肤上出现色素异常斑块,伴细小鳞屑。虽然不具传染性,但易复发且可能影响外观,给患者带来心理负担。科学用药是控制症状、减少复发的关键,本文将系统解析花斑癣的临床表现、诊断要点及治疗策略,并提供针对不同人群的实用建议。

一、症状识别:警惕这些皮肤信号

花斑癣的典型表现为躯干、颈部、上臂等部位的圆形或类圆形斑片,颜色多样(褐色、白色、粉红色等),表面覆盖糠秕状鳞屑。以下特征需注意:

特殊人群差异:

二、病因与诱发因素:为何会得花斑癣?

马拉色菌是皮肤正常菌群的一部分,但以下因素可促使其过度增殖:

1. 环境因素:高温、潮湿环境(如夏季、热带地区)。

2. 宿主因素:多汗、皮脂分泌旺盛、糖尿病、长期使用糖皮质激素或免疫抑制剂。

3. 卫生习惯:衣物不透气、清洁不足导致真菌滋生。

三、诊断要点:如何确认是花斑癣?

1. 临床检查:医生通过观察皮损形态及分布初步判断。

2. 实验室检查:

3. 鉴别诊断:需与白癜风(无鳞屑)、玫瑰糠疹(领圈状脱屑)、脂溢性皮炎(红斑更明显)等区分。

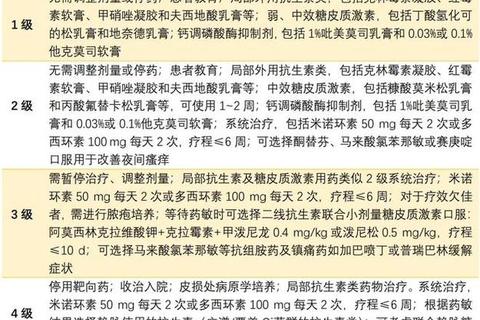

四、科学用药策略:从局部到系统的分层治疗

1. 外用抗真菌药物:一线选择

使用技巧:外用前用温水软化皮肤,轻拭去除鳞屑可增强药物渗透。

2. 口服药物:适用于广泛或复发性病例

3. 特殊人群用药建议

五、预防复发:从生活习惯到长期管理

1. 个人卫生:

2. 环境控制:保持居住环境干燥,避免高温潮湿。

3. 预防性用药:复发频繁者可每月外用一次抗真菌药物,或每2-3个月口服伊曲康唑1周。

六、何时需就医?这些情况别拖延

总结与行动建议

花斑癣的治疗需坚持“早诊断、分层用药、长期预防”原则。患者应避免盲目使用激素药膏或偏方(如某些食疗方法效果未经验证),而是选择循证医学支持的治疗方案。色素恢复通常需数月,耐心配合医生方案是关键。若您或家人出现疑似症状,建议及时皮肤科就诊,通过规范治疗重获健康肌肤。