当腹部突发绞痛、频繁腹泻伴随发热时,很多人会匆忙服用家中常备的“消炎药”,却不知不当用药可能掩盖病情甚至加重感染。这种盲目用药行为背后,折射出公众对细菌性肠胃炎用药规范的普遍困惑——究竟哪些情况需要抗生素?如何选择适合的药物?特殊人群用药需注意什么?

一、识别感染信号:何时启动抗生素治疗

细菌性肠胃炎常表现为剧烈腹痛、黏液脓血便、持续高热(体温超过38.5℃),部分患者还会出现里急后重感。与病毒性肠胃炎的水样腹泻不同,细菌感染引起的粪便多呈果酱色或伴有坏死黏膜。确诊需结合粪便常规检查,当镜检显示白细胞>15个/高倍视野,或培养出沙门氏菌、志贺菌等致病菌时,才需启动抗生素治疗。

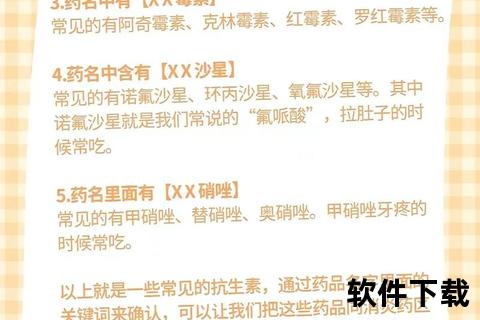

![细菌性肠胃炎特征性粪便示意图:黏液脓血便,伴随未消化食物残渣]

二、抗生素选择地图:精准打击致病菌

1. 氟喹诺酮类(诺氟沙星、环丙沙星)

2. 头孢菌素类(头孢克肟、头孢曲松)

3. 硝基咪唑类(甲硝唑、替硝唑)

4. 氨基糖苷类(庆大霉素)

![抗生素选择决策树:从症状判断到药物选择流程图]

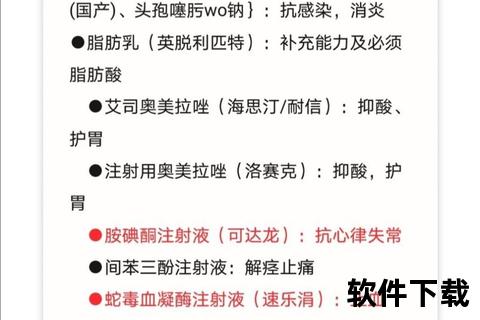

三、特殊群体用药安全指南

1. 儿童用药

优先选择头孢克肟颗粒(每日8mg/kg分2次),避免氟喹诺酮类药物。2岁以下婴幼儿推荐阿奇霉素(每日10mg/kg),疗程3天。

2. 孕妇管理

头孢曲松(每日1g静滴)为相对安全选择,禁用诺氟沙星和甲硝唑。哺乳期用药需评估药物分泌至乳汁的风险。

3. 老年患者

建议减量25%使用,尤其肾功能减退者需调整给药间隔。推荐联用蒙脱石散吸附毒素,减少抗生素用量。

四、治疗增效策略

五、预防与预警系统

建立饮食安全防护网:生熟砧板分离、海鲜彻底加热至中心温度90℃、冰箱定期除菌。出现血便量>500ml/日、意识改变、少尿等症状时,立即启动急诊绿色通道。

在抗生素耐药率逐年攀升的今天(数据显示我国氟喹诺酮类耐药率已达35%),合理用药不仅是个人健康选择,更是公共卫生责任。当完成3天规范治疗后仍持续发热,需警惕耐药菌感染可能,应及时进行药物敏感试验调整方案。记住:抗生素是把双刃剑,精准出鞘才能斩断感染链条。