猩红热是一种由A族β型溶血性链球菌引起的急性呼吸道传染病,儿童是主要发病人群,尤其在冬春季高发。由于早期症状与普通感冒相似,常被家长忽视或误诊,导致病情延误甚至引发严重并发症。本文将从症状识别、病因机制、规范用药及家庭护理等方面,为家长提供科学的儿童猩红热用药指南。

一、症状识别:警惕与感冒的差异

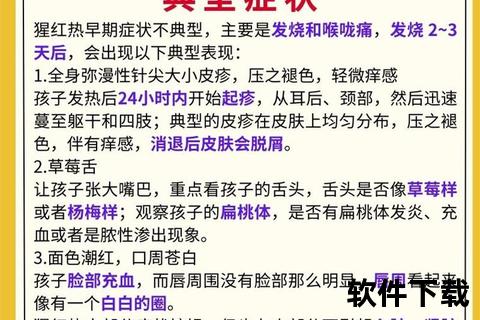

猩红热早期表现为发热、咽痛、头痛,但2-3天后会出现典型特征:

1. 全身弥漫性红斑:皮疹从耳后、颈部开始,迅速蔓延至躯干和四肢,呈细砂纸样触感,按压褪色;

2. “口周苍白圈”与“帕氏线”:面部充血但口鼻周围苍白,皮肤褶皱处出现深红色条纹;

3. 舌部变化:初期为“草莓舌”(舌红肿伴白苔),后期转为“杨梅舌”(舌面光滑呈牛肉色);

4. 脱屑期:皮疹消退后1-2周,躯干和四肢出现糠状或片状脱皮。

就医信号:若孩子出现高热不退(>39℃)、皮疹快速扩散、意识模糊或呼吸困难,需立即送医。

二、病因与诊断:明确感染源是关键

猩红热的病原体是A族β型溶血性链球菌(GAS),其产生的红疹毒素和溶血素是引发全身症状的核心。传播途径包括飞沫、接触污染物品或皮肤破损感染。

诊断方法:

三、安全用药:规范使用抗生素

(一)首选药物:青霉素类

用药依据:青霉素对GAS杀菌效果强,耐药率低,且能有效预防风湿热、肾炎等并发症。

(二)替代方案:过敏或耐药时的选择

1. 头孢菌素类(如头孢克洛、头孢丙烯):适用于青霉素过敏但无严重过敏史者,剂量按30-60mg/(kg·d)分次口服;

2. 大环内酯类(如阿奇霉素、红霉素):耐药率较高,仅限明确过敏者使用,疗程7-10天;

3. 万古霉素:用于重症感染或耐药菌株,需监测肾功能和听力。

特殊提示:

四、家庭护理:辅助治疗与风险规避

1. 退热与止痛:体温>38.5℃时,可口服对乙酰氨基酚(10-15mg/kg)或布洛芬(5-10mg/kg),禁用阿司匹林;

2. 饮食管理:以流质或半流质为主(如米粥、果蔬泥),避免辛辣、酸性食物;补充电解质饮料;

3. 皮肤与口腔护理:用温水清洁皮肤,避免抓挠;生理盐水漱口缓解咽痛;

4. 隔离措施:症状消失后继续隔离24小时,避免传染他人。

五、预防策略:切断传播链

1. 个人防护:勤洗手、戴口罩,避免接触患者分泌物;

2. 环境消毒:玩具、餐具用1:99稀释漂白水擦拭,室内每日通风2次;

3. 群体防控:托幼机构发现病例后需晨检,密切接触者观察7天。

六、特殊人群注意事项

猩红热虽可防可治,但规范用药和科学护理是避免并发症的核心。家长需牢记“早期识别、足量足疗程、全程监测”三大原则,切勿因症状缓解擅自停药。通过家庭与医疗系统的协同配合,可最大限度降低疾病风险,守护儿童健康。