月经不调是困扰现代女性的常见健康问题,轻则影响生活质量,重则可能引发生殖系统疾病。中医通过整体调理与辨证施治,在改善月经周期紊乱、经量异常等问题上展现出独特优势。本文将从症状识别、病因解析到中医药治疗方案,系统阐述科学调理方法。

一、月经不调的核心症状与中医分型

月经不调主要表现为周期异常(提前或延后超过7天)、经量异常(过多或过少)、经期延长(超过7天)或经间出血。中医根据伴随症状将其分为五大证型:

1. 气血两虚型:经色淡红、经质稀薄,伴面色苍白、头晕乏力,多因长期劳累或慢性失血导致。

2. 气滞血瘀型:经血暗紫有块,小腹刺痛拒按,常见于长期情绪抑郁或久坐少动人群。

3. 肾虚型:经期腰膝酸软、夜尿频多,多见于多次流产或先天体质虚弱者。

4. 肝郁化热型:经前胀痛、口苦咽干,与长期精神压力密切相关。

5. 寒凝血瘀型:经期小腹冷痛、得热则缓,常见于喜食冷饮或冬季保暖不足的女性。

二、中医药治疗方案解析

(一)经典方剂应用

1. 补血调经方:四物汤(当归、川芎、白芍、熟地)为基础方,气血两虚者加黄芪、党参;肾虚者配伍菟丝子、杜仲。

2. 活血化瘀方:桃红四物汤联合血府逐瘀汤,对气滞血瘀型有效率可达85%。

3. 疏肝解郁方:丹栀逍遥散治疗肝郁化热型,配合穴位按摩太冲、期门穴效果更佳。

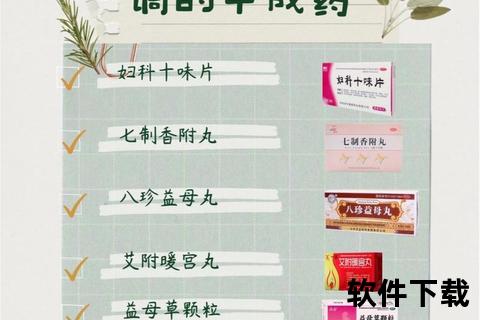

(二)中成药选择指南

(三)非药物疗法体系

1. 周期针灸法:卵泡期取三阴交、足三里健脾养血;排卵期刺激子宫、中极穴促排卵;黄体期温针灸神阙、命门固本培元。

2. 药膳食疗:经后期用当归生姜羊肉汤补血,经前期以玫瑰花陈皮茶疏肝,经间期配黑豆红枣粥补肾。

3. 运动导引:八段锦「调理脾胃须单举」改善气血运行,太极拳「云手」动作缓解肝郁气滞。

三、疗效观察与注意事项

临床数据显示,中药治疗月经不调总有效率可达82%-98.75%,3个月经周期内症状改善显著。但需注意:

四、特殊人群调理要点

1. 青春期少女:以健脾补肾为主,推荐山药茯苓粥配合按压三阴交穴,避免过早使用活血破瘀药。

2. 备孕女性:排卵期前后使用滋肾育胎丸,经前期辅以艾叶泡脚改善宫寒。

3. 围绝经期女性:二至丸(女贞子、旱莲草)配合涌泉穴贴敷吴茱萸,缓解潮热盗汗。

五、预警信号与就医指南

出现以下情况需立即就诊:

建议初诊时同步进行性激素六项与B超检查,排除器质性病变后再行中医调理。

日常调理三步骤:

① 月经周期表记录法:用不同颜色标注经量、疼痛程度等指标,连续记录3个月发现规律。

② 家庭药箱常备:暖宫贴(寒凝血瘀型)、益母草颗粒(经血不畅)、加味逍遥丸(经前烦躁)。

③ 节气养生重点:春分疏肝、夏至清热、秋分润燥、冬至温补,顺应四时调整养生茶方。

通过系统化的中医药调理,约76%患者在6个月内可建立规律月经周期。但需注意个体差异,建议在专业中医师指导下制定个性化方案,将药物治疗与生活方式调整相结合,方能达到标本兼治的效果。