月经不调是困扰全球约30%育龄女性的常见问题,其症状多样且病因复杂。现代医学发现,针灸作为中医的核心疗法,能通过调节下丘脑-垂体-卵巢轴功能,改善激素水平,实现整体调经效果。临床研究显示,规范化的针灸治疗可使功能性月经不调改善率达到85%以上。本文将系统解析针灸疗法的科学机制及实践应用。

一、月经不调的临床表现与辨证分型

月经不调主要表现为周期异常(提前、延后或紊乱)、经量异常(过多、过少)及伴随症状。中医将其分为三大证型:

1. 月经先期(提前7天以上):常伴经色深红质稠(实热证)或量少色红(虚热证),部分患者可见乏力倦怠(气虚证)。

2. 月经后期(延后7天以上):可能伴小腹冷痛(血寒证)、头晕心悸(血虚证)或腰膝酸软(肾虚证)。

3. 月经先后不定期:多与情志波动相关,典型表现为胸胁胀痛(肝郁证)或夜尿频多(肾虚证)。

特殊人群需注意:青少年初潮后2年内周期紊乱属生理现象;围绝经期女性需排查器质性疾病;孕妇出现异常出血应立即就医。

二、关键穴位配伍的科学机制

针灸通过刺激特定穴位调节神经-内分泌网络:

关元(脐下3寸)联合三阴交(内踝上3寸)构成基础方,前者调节下丘脑-垂体功能,后者同步调节肝、脾、肾三经。临床数据显示,该组合可使促卵泡激素(FSH)水平趋于正常化。

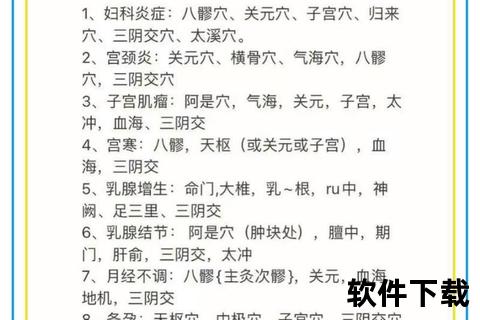

根据证型加减配穴(表1):

| 证型 | 主穴 | 配穴 | 作用机制 |

|||-||

| 实热证 | 关元+三阴交 | 行间(泻热) | 抑制交感神经兴奋 |

| 血寒证 | 气海+归来 | 命门(温灸) | 促进子宫血流灌注 |

| 肝郁证 | 太冲+期门 | 膻中(理气) | 调节5-羟色胺水平 |

| 肾虚证 | 肾俞+太溪 | 涌泉(引火归元) | 改善卵巢储备功能 |

研究证实,血海穴(髌底上2寸)刺激可提升子宫内膜容受性,对月经过少者疗效显著。而地机穴(阴陵泉下3寸)作为脾经郄穴,能快速缓解痛经。

三、临床治疗方案实施

1. 治疗时机

最佳介入时间为月经周期第5天开始,隔日治疗,连续3个周期。急性出血期可选取隐白穴(足大趾内侧)艾灸止血。

2. 操作规范

禁忌证:凝血功能障碍、腹部手术瘢痕区、妊娠期(尤其避免合谷、三阴交)。

3. 疗效观察指标

四、综合调护建议

1. 饮食调理

实热证:饮用鲜藕汁+蜂蜜(清热凉血)

血虚证:当归生姜羊肉汤(每周2次)

2. 运动疗法

经前期练习八段锦「调理脾胃需单举」,经后期改练「两手攀足固肾腰」

3. 情志管理

每日按压太冲穴(足背第1-2跖骨间)3分钟,配合深呼吸练习

预警信号:若出现经期延长>10天、单次出血量>80ml或突发剧烈腹痛,需立即进行妇科超声检查。

五、研究进展与展望

近年随机对照试验表明,针灸联合逍遥散加减方可提升肝郁脾虚型疗效至97.14%。功能性磁共振(fMRI)显示,针刺关元穴可激活下丘脑弓状核,调节GnRH脉冲分泌。未来研究将聚焦个体化穴位配伍方案的智能化匹配。