新生儿出生后,头顶柔软的“小窗户”常让父母既好奇又担忧——轻触时微弱的搏动,洗澡时不敢揉搓的谨慎,以及民间“碰囟门会变哑”的传言,都让这个特殊部位蒙上神秘色彩。事实上,囟门不仅是颅骨发育的重要标志,更是观察婴儿健康的“晴雨表”。本文将科学解析囟门闭合规律,并提供实用护理指南,帮助家长走出认知误区。

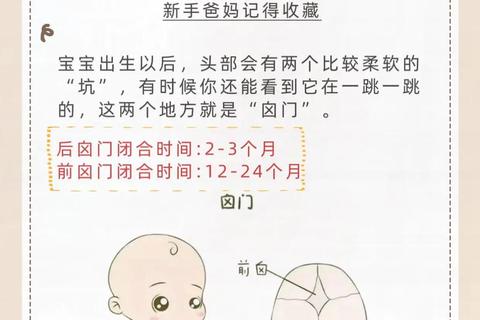

一、囟门的生理特征与发育规律

囟门由未完全闭合的颅骨间隙构成,分为前囟(额骨与顶骨交界处的菱形区域)和后囟(枕骨与顶骨交界的三角形区域)。正常婴儿的前囟斜径约1.5-2厘米,触感柔软且有轻微搏动,这是脑脊液随心跳波动的正常现象。

闭合时间标准:

个体差异的解读:

临床研究发现,前囟闭合时间跨度极大(5个月至2岁),单纯时间早晚并不直接等同于疾病。需结合头围增长曲线评估:新生儿头围平均34cm,6个月达42cm,1岁时约46cm。若闭合时间异常但头围正常增长,通常无需过度焦虑。

二、异常闭合的警示信号与应对

1. 过早闭合(<6个月)

可能病因:

家庭观察要点:

2. 延迟闭合(>18个月)

潜在风险:

误区澄清:

囟门晚闭与缺钙无直接关联,盲目补钙可能引发便秘或肾结石。应通过血清维生素D检测指导补充。

三、囟门异常的居家识别法

1. 形态变化的临床意义

| 症状 | 可能病因 | 紧急程度 |

||-||

| 囟门隆起 | 脑膜炎、脑炎、维生素A过量 | ⚠️24小时内就医 |

| 囟门凹陷 | 脱水、重度营养不良 | ⚠️12小时内就医 |

| 局部结痂增厚 | 脂溢性皮炎、护理不当 | 门诊处理 |

2. 日常监测工具

四、科学护理的五大准则

1. 清洁去痂:

2. 头部保护:

3. 睡姿管理:

4. 环境调控:

5. 异常处理:

五、就医时机的黄金判断

出现以下情况需立即前往儿科或神经外科:

✅ 囟门隆起伴发热、抽搐

✅ 头围月增长<1cm或>3cm

✅ 眼球震颤、瞳孔不等大

✅ 骨缝处触及硬性脊状凸起

对于疑似颅缝早闭的婴儿,6月龄内是手术矫治的最佳窗口期,微创内镜手术可显著改善头颅畸形。

建立科学的养育观

囟门护理的核心在于“适度”——既不必因恐惧而疏于清洁,也不能因疏忽而延误治疗。建议家长在婴儿6月龄前每月记录头围数据,并通过《中国儿童保健手册》中的发育量表进行系统评估。记住,每个孩子的发育都是独特的旅程,理性观察与专业指导的结合,才是守护这份柔软的最佳方式。