栓剂作为一种独特的给药方式,既能精准作用于局部病灶,又能通过黏膜吸收发挥全身疗效,却在日常生活中常被误解或错误使用。一位母亲曾因将退热栓误认为口服药喂给孩子,导致退烧效果延迟,这个真实案例揭示了公众对栓剂认知的普遍盲区。本文将系统解析栓剂的科学原理、分类特点及使用规范,帮助读者掌握这一特殊剂型的正确打开方式。

一、栓剂的科学原理与核心价值

栓剂是以药物与基质混合制成的腔道专用固体制剂,其核心机制在于体温触发释放:常温下保持固态便于储存,进入人体后随体温软化,药物逐渐溶解并渗透至病灶或进入血液循环。相较于口服药物,栓剂绕过了胃肠消化液的破坏和肝脏的首过效应,生物利用率提升约20%-30%。对于呕吐患者、婴幼儿及消化道功能障碍人群,这种给药方式具有不可替代的优势。

二、栓剂的分类体系与应用场景

1. 按给药部位划分的三类核心剂型

2. 按药物释放特性划分的功能进阶

三、临床高频使用的六大经典栓剂

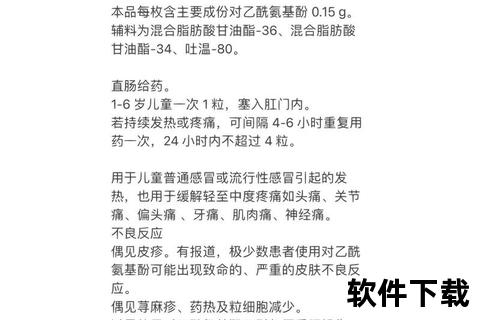

1. 退热先锋:对乙酰氨基酚栓(儿童版含81mg药物),直肠给药15分钟开始降温。

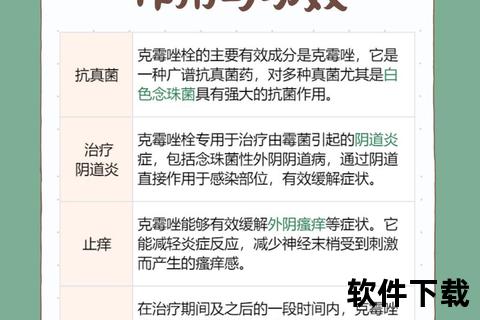

2. 妇科卫士:克霉唑栓(500mg单剂量)治疗念珠菌感染,治愈率达92%。

3. 肛肠救星:含利多卡因的痔疮栓可30秒内缓解疼痛。

4. 免疫调节:干扰素栓用于HPV病毒感染,阻断病毒复制周期。

5. 中药创新:云南白药栓结合止血与抗炎功能,术后出血控制效率提升40%。

6. 老年护理:甘油栓通过渗透刺激肠壁,解决功能性便秘。

四、关键操作规范与风险防控

使用技术的三大黄金法则

四类特殊人群禁忌警示

储存管理的科学要点

夏季需25℃以下阴凉保存,温度超过30℃时基质软化率达70%,可通过冰箱冷藏恢复形态。需特别注意栓剂变色(如甲硝唑栓变黄提示分解)或出现结晶立即停用。

五、认知升级与就医信号

当出现以下情况需立即停用并就医:

建议家庭常备无菌指套、给药器等辅助工具,并定期参加医疗机构开展的栓剂使用工作坊(三甲医院多设有患教课程)。通过掌握这些专业知识,公众可最大限度发挥栓剂的治疗优势,规避用药风险,真正实现“精准医疗进家门”。