维生素E被广泛宣传为延缓衰老、保护心血管的“抗氧化明星”,但关于其安全性的争议始终存在。一位38岁女性因长期服用高剂量维生素E出现头晕、胃部不适,就医后发现与过量摄入有关。类似案例并不少见,这提示公众在追求健康的需科学认识维生素E的合理使用边界。

一、维生素E的生理作用与健康价值

维生素E(生育酚)是人体必需脂溶性维生素,其核心功能在于中和自由基,保护细胞膜免受氧化损伤。研究证实,适量维生素E可降低心血管疾病风险、改善胰岛素敏感性,并对脂肪肝等代谢性疾病具有辅助治疗作用。针对非酒精性脂肪性肝炎(MASH)患者的研究显示,每日300毫克剂量可显著改善肝脏组织学指标,且安全性良好。但需注意,这类特殊治疗需在医生指导下进行。

二、剂量标准:安全与危险的临界点

根据中国营养学会标准,成年人每日维生素E适宜摄入量(AI)为14毫克,可耐受最高摄入量(UL)为700毫克。换算成常见补剂规格(如每粒50毫克),普通人群每日1粒即可满足需求,超过4粒(200毫克)即进入风险区间。国际研究进一步指出,每日≥400国际单位(约267毫克)可能增加全因死亡率,尤其对心血管疾病患者风险更高。

过量摄入的典型表现包括:

1. 急性中毒:恶心、腹泻、头痛、视力模糊

2. 慢性累积风险:出血倾向(如鼻衄、皮下瘀斑)、内分泌紊乱(男性发育、月经异常)

3. 特殊病理反应:大剂量可能促发血栓、肺栓塞,甚至增加前列腺癌等癌症风险

三、高风险人群的注意事项

1. 心血管疾病患者:维生素E的抗凝作用可能加重出血风险,与抗血小板药物联用需谨慎

2. 糖尿病患者:高剂量可能干扰血糖调控,并发高脂血症者更易出现副作用

3. 孕妇群体:虽然孕期需要适量维生素E支持胎盘发育,但超过200毫克/天可能增加胎儿畸形风险,建议通过食物补充

4. 手术前后患者:术前2周应停用高剂量补剂,防止术中出血

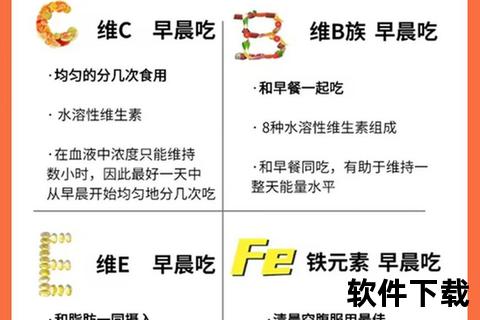

四、科学补充的实践策略

1. 缺乏自测与医学诊断

维生素E缺乏症罕见,典型症状包括神经病变(深层腱反射消失)、溶血性贫血。高危人群为脂肪吸收障碍患者(如炎、克罗恩病),可通过血清α-生育酚浓度检测确诊,正常范围为12-46μmol/L。

2. 膳食优先原则

天然食物中的维生素E复合物更易被利用,且不会导致过量:

3. 补剂使用的“三要三不要”

要遵循:

需避免:

五、争议与前沿研究

近年研究揭示维生素E的双重角色:在抗氧化过量可能转为促氧化状态。例如,肺癌小鼠模型中,补充维生素E加速了癌细胞转移。但2025年复旦大学团队发现,特定剂量(300毫克/天)对脂肪肝患者的肝脏炎症具有显著改善作用,这为精准医疗提供了新方向。这些矛盾结论提示:剂量、个体基因差异、基础疾病等因素共同决定最终效应。

行动指南:何时需要就医?

出现以下情况应立即停用并就诊:

对于希望通过维生素E改善皮肤或抗衰的人群,建议优先使用含维生素E的局部护肤品,其经皮吸收率可控且系统风险更低。

维生素E的合理使用如同“精准调音”——不足影响生理机能,过量则扰乱生命节律。掌握“14毫克基础量、200毫克”的核心原则,结合个体化风险评估,才能最大化其健康价值。当考虑长期补充时,定期检测血清浓度(每6个月)和肝功能指标,是规避风险的务实选择。