在儿科门诊中,不少家长带着焦虑孩子"十分钟跑一次厕所""刚出卫生间又要尿尿",这些场景背后可能隐藏着复杂的健康信号。儿童尿频并非单纯的"多喝水"或"调皮",其背后可能涉及生理发育、心理状态或疾病预警。作为家长,掌握科学的应对策略不仅能缓解焦虑,更能为孩子筑起健康屏障。

一、识别异常信号:正常与病态的临界点

儿童排尿频率存在明显年龄差异:新生儿每日排尿约20次,3岁儿童10次,学龄儿童6-7次。当排尿次数持续超过年龄段常规值,且伴随以下特征时需警惕:

1. 排尿伴随疼痛:排尿时哭闹、夹腿或拒绝如厕

2. 尿液异常:出现血尿、浑浊尿或刺鼻异味

3. 全身症状:发热、食欲骤降、夜间盗汗

4. 行为改变:突然尿床、如厕恐惧或刻意憋尿

特殊群体提示:

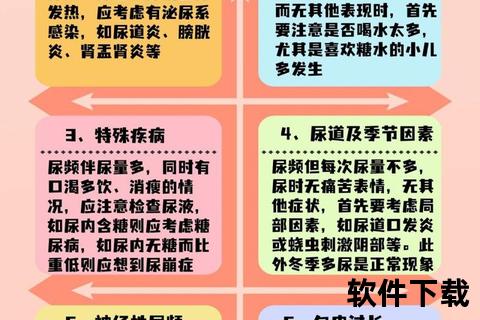

二、病因解析:从生活习惯到器质病变的排查

(一)生理性诱因

1. 液体摄入失衡:短时间内饮用超过500ml含糖饮料,可使排尿频率提升3倍

2. 低温刺激:寒冷环境使肾脏血流量增加,产生"寒冷性利尿"现象

3. 神经发育阶段特性:3-5岁儿童大脑皮层对膀胱控制尚未完善,易出现"点滴性排尿

(二)病理性原因

1. 感染性疾病(占儿童尿频病例35%):

2. 代谢异常:糖尿病患儿可能出现"多饮-多尿-体重下降"典型症状

3. 神经源性膀胱:脊髓损伤或隐性脊柱裂导致膀胱功能障碍

(三)心理性机制

临床数据显示,60%日间尿频患儿存在环境适应障碍:

三、家庭干预的黄金法则

(一)行为矫正三步法

1. 排尿日记法:连续记录3天排尿时间、尿量、伴随事件(如被责骂后尿频加剧)

2. 渐进式延迟训练:从5分钟延迟开始,每日延长间隔直至恢复正常节律

3. 正向激励系统:采用积分制奖励成功憋尿行为

(二)环境优化策略

四、医疗介入的关键时机

当家庭干预3天无效或出现以下情况时需立即就医:

1. 尿常规检测发现白细胞>5/HP或亚硝酸盐阳性

2. 超声显示膀胱壁增厚>3mm或残余尿量>10ml

3. 伴随生长发育迟缓或血压异常

治疗手段选择:

五、预防体系的立体构建

1. 生理防护层:

2. 行为养成层:

3. 心理支持层:

特别警示:

当尿频合并单侧腰腹痛、肉眼血尿时,需紧急排查泌尿系结石;若伴随多饮多食、体重下降,应检测空腹血糖。这些情况延误诊治可能导致肾功能损伤。

掌握这些科学应对策略,家长既能避免过度医疗,又能及时阻断疾病进展。儿童尿频如同健康晴雨表,需要理性观察与智慧应对的结合。当生理调节与心理疏导双管齐下,绝大多数孩子的排尿异常都能在1-3周内得到显著改善。