现代人越来越关注健康管理,但面对琳琅满目的保健品,如何科学选择仍是难题。有人因盲目跟风购买而浪费金钱,更有人因搭配不当引发健康风险。本文将从实用角度解析保健品的科学搭配原则,并针对不同人群提供个性化建议,助您做出明智决策。

一、保健品:补什么?怎么补?

保健品(膳食补充剂)主要用于填补饮食中营养素的不足,而非替代药物或正常饮食。常见类型包括:

1. 基础营养素:如维生素C、钙、铁等,针对日常饮食缺口。

2. 功能型成分:如益生菌、鱼油、辅酶Q10,用于特定健康需求(如肠道调节、心血管支持)。

3. 植物提取物:如姜黄素、葡萄籽提取物,多具抗氧化或抗炎作用。

警惕症状信号:

若出现上述症状,建议先通过血液检测确认营养素水平,再考虑补充,避免“自我诊断”导致误补。

二、科学搭配四大原则

1. 个体化需求优先

2. 协同作用提升效率

3. 剂量安全是底线

4. 动态调整方案

三、特殊人群的补充指南

1. 儿童与青少年

2. 孕妇与哺乳期女性

3. 慢性病患者

四、常见误区与真相

1. “越多越好”:复合维生素+单一营养素叠加易导致过量。例如:同时服用多种含维生素A的护眼产品和复合维生素。

2. “替代药物”:保健品无法治疗疾病,如辅酶Q10不能替代降压药。

3. “纯天然=安全”:某些植物提取物可能干扰药物代谢,如圣约翰草降低避孕药效果。

五、安全使用行动清单

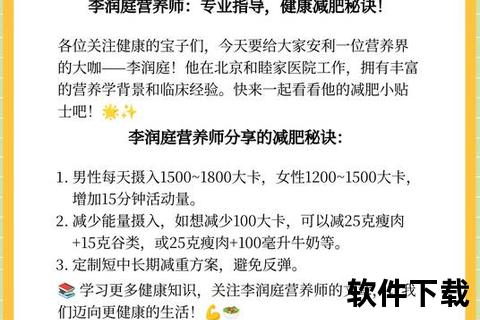

1. 咨询专业人士:营养师或医生可根据体检报告和饮食记录制定方案。

2. 认准正规产品:选择有“蓝帽子”标志(中国保健食品认证)的产品,核对成分表和剂量。

3. 记录身体反应:如出现皮疹、腹泻等不适,立即停用并就医。

4. 优先食补:均衡饮食(如每日300g蔬菜、200g水果)可覆盖大部分营养需求。

保健品是健康管理的“辅助工具”,而非“”。科学搭配需基于个体需求、专业指导和动态调整。记住:少即是多,精准补充才是关键。当出现持续疲劳、头晕等异常症状时,务必及时就医,而非依赖自我药疗。

提示:本文内容仅供参考,健康问题请遵医嘱。