水溶性维生素注射液_临床应用关键问题与稳定性研究

19429202025-04-12心理健康专栏7 浏览

水溶性维生素注射液是临床营养支持的重要药物之一,尤其适用于因疾病、手术或消化吸收障碍导致维生素缺乏的患者。其合理应用涉及复杂的临床问题,包括适应症选择、配伍禁忌、稳定性控制及特殊人群注意事项。本文结合最新研究和指南,解析其临床应用中的关键问题,并提供实用建议。

一、水溶性维生素注射液的核心作用与适应症

水溶性维生素(如维生素B族、维生素C等)是人体代谢必需的物质,参与能量转化、神经传导、抗氧化等关键生理过程。当患者无法通过饮食或口服补充时,注射剂成为重要选择。

适用人群:

1. 肠外营养支持患者:如重症监护、消化道术后无法进食者,需通过静脉补充维生素。

2. 特定疾病状态:慢性肝病、恶性肿瘤、长期禁食或吸收不良综合征患者。

3. 特殊人群:新生儿、儿童及孕妇需调整剂量(如新生儿按体重计算,每日0.1瓶/kg)。

典型症状提示缺乏风险:

维生素B1缺乏:疲劳、食欲减退、周围神经炎。

维生素C缺乏:牙龈出血、伤口愈合延迟。

复合维生素缺乏:代谢紊乱、免疫力下降。

二、临床应用中的关键问题与解决方案

1. 正确使用与剂量控制

溶媒选择:必须使用无电解质溶液(如5%葡萄糖注射液或脂肪乳剂),避免与含电解质(如氯化钠、氯化钾)的液体混合,否则易导致药物分解或产生沉淀。

配伍禁忌:

碱性药物(如碳酸氢钠、氨茶碱)会改变溶液pH值,加速维生素降解。

含金属离子的药物(如铁剂、门冬氨酸钾镁)可能引发氧化反应,导致溶液变色或浑浊。

输注时间:溶解后需在24小时内使用,且需避光输注(尤其是维生素B2、C)。

2. 稳定性影响因素与保存方法

温度与湿度:

长期保存需在25℃以下避光环境,高温(如40℃)会加速维生素C等成分降解。

湿度超过75%可能影响冻干粉的物理性状。

包装材料:使用中性硼硅玻璃瓶可减少药物与容器间的化学反应。

3. 特殊人群注意事项

儿童:需严格按体重计算剂量,过量可能导致代谢负担。

孕妇与哺乳期妇女:尚无明确安全性数据,需权衡利弊后使用。

过敏体质患者:可能出现皮疹、呼吸困难等过敏反应,需立即停药并就医。

三、安全性问题与风险防范

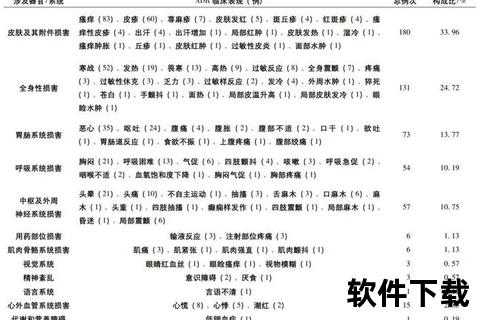

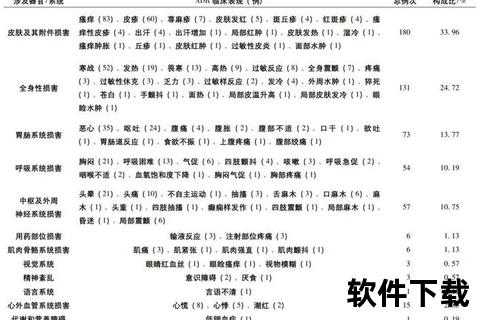

1. 不良反应与处理

常见问题:

过敏反应:发生率较低,但高敏患者可能出现严重症状(如喉头水肿)。

药物过量:水溶性维生素可通过尿液排出,但大剂量可能导致短暂腹泻或代谢性酸中毒。

应对措施:

输注前询问过敏史,首次使用需密切观察30分钟。

出现浑浊或变色时立即停止输注,更换液体通路。

2. 药物相互作用与监测

维生素B6与左旋多巴:降低左旋多巴疗效,帕金森患者需谨慎。

叶酸与抗癫痫药:可能降低苯妥英钠血药浓度,需监测血药浓度。

四、患者与医护人员的行动建议

1. 患者自我管理:

了解自身维生素缺乏的症状,避免自行购买注射剂。

输注时发现异常(如液体变色、局部红肿)及时告知医护人员。

2. 医护人员操作规范:

严格遵循溶媒选择与配伍要求,避免经验性用药。

对长期使用患者定期监测血维生素水平,防止累积毒性。

3. 储存与运输:

冷链运输时避免冻结,开封后立即使用。

水溶性维生素注射液作为肠外营养的关键组成部分,其合理应用需兼顾疗效与安全性。患者应充分信赖专业医疗建议,医护人员则需严格遵循用药规范,结合个体化评估制定治疗方案。未来,随着更多临床数据的积累,其应用将更加精准,为患者提供更高效、安全的营养支持。