月经不调是女性健康领域的常见问题,其症状表现多样,包括周期紊乱、经量异常、痛经等。据临床统计,约60%-70%的女性一生中会经历不同程度的月经失调。对于患者而言,除了关注疾病本身,更迫切想知道的是:治疗需要多久?药物如何规范使用?如何配合生活调理?本文将从科学角度解析治疗周期的核心影响因素,并提供实用建议。

一、药物治疗时长的核心逻辑

月经不调的治疗周期并非“一刀切”,需结合病因、药物类型及个体反应综合判断。

1. 西医药物治疗周期

关键提示:激素类药物需严格按周期服用,突然停药易导致撤退性出血或周期紊乱。

2. 中医调理周期

中医将月经不调分为气虚、血热、血瘀等证型,需辨证施治。

案例参考:一项针对955例患者的研究显示,中药联合生活方式调整后,85.8%的患者在6个月内月经周期显著规律化。

二、影响治疗时长的三大因素

1. 病因差异

2. 个体体质

3. 生活方式配合度

研究证实,同步调整睡眠、饮食、运动可使治疗周期缩短20%-40%。例如,每周3次有氧运动(如快走、游泳)可改善卵巢血流,辅助药物作用。

三、特殊人群的注意事项

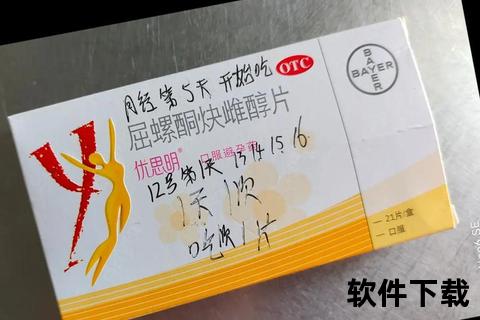

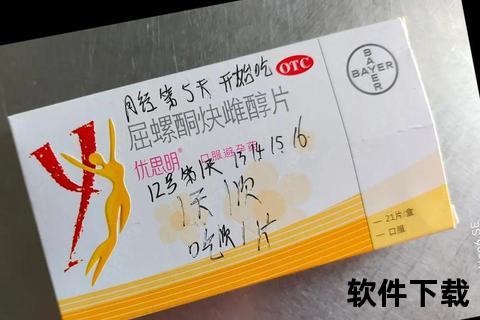

1. 备孕女性:优先选择地屈孕酮等对妊娠影响较小的药物,治疗期间需监测排卵。

2. 围绝经期女性:激素替代疗法需定期评估血栓和乳腺癌风险,建议每3个月复查一次。

3. 青少年患者:避免长期使用雄激素类药物,以防影响骨骼发育。

四、治疗期间的三大行动建议

1. 用药规范

2. 复诊监测

3. 生活协同管理

五、预防与长期管理

1. 早期预警信号:周期波动>7天、经量增减>50%、持续痛经>3个月,需及时就医。

2. 居家监测工具:使用月经周期APP记录基础体温和出血量,便于医生评估。

3. 年度筛查:育龄女性每年至少一次妇科超声和激素水平检测。

月经不调的治疗是系统性的“身体修复工程”,患者需建立合理预期:轻症约1-3个月,复杂病例可能需半年至一年。治疗过程中,药物是“方向标”,而生活方式是“加速器”,二者协同才能实现长期周期稳定。若症状持续或加重,务必优先排除器质性疾病,避免盲目用药延误病情。

本文引用的临床数据及治疗方案均来自权威医学研究,具体用药请遵医嘱。