宫颈的正常生理现象常被误解为疾病——当妇科检查报告出现“宫颈糜烂”一词时,许多女性会陷入恐慌。实际上,这种现象在医学上被称为“宫颈柱状上皮异位”,本质是雌激素作用下宫颈管内的柱状上皮向外移行,形成肉眼可见的红色区域。绝大多数情况下,它属于无需治疗的正常生理变化。但若合并感染或出现异常症状时,科学的药物治疗能有效缓解不适并预防并发症。

一、哪些情况需要药物治疗?

1. 合并感染性炎症

当宫颈区域出现黄绿色脓性分泌物、异味、外阴瘙痒或后出血时,提示可能合并细菌、真菌或滴虫感染。此时需通过白带常规检查明确病原体类型,针对性使用抗菌药物。

2. 物理治疗前的准备

对于中重度糜烂合并反复感染或宫颈肥大的患者,医生可能建议激光、冷冻等物理治疗。术前需通过药物控制急性炎症,避免术后感染扩散。

3. 特殊人群的保守治疗

孕妇、未生育女性或全身性疾病无法耐受手术者,可短期使用局部药物缓解症状,待条件允许后再评估治疗方案。

二、常用药物类型及使用规范

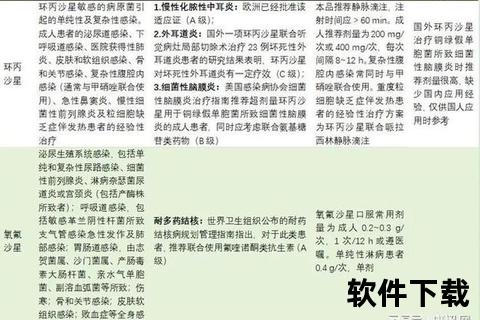

(一)局部抗菌药物

适用场景:明确细菌、滴虫或混合感染

(二)中药制剂

适用场景:轻度糜烂伴随白带增多、腰腹坠胀

(三)免疫调节剂

适用场景:反复发作的慢性宫颈炎

三、药物治疗的六大注意事项

1. 严格排除禁忌证

妊娠期、月经期、急性盆腔炎发作期禁用腐蚀性药物(如硝酸银)。哺乳期选择不影响乳汁分泌的外用制剂。

2. 规范操作流程

使用栓剂前需清洁外阴,给药后平卧1小时防止药物流出。腐蚀性药物必须由医生操作,避免损伤健康组织。

3. 警惕菌群失衡

长期使用抗菌药物可能诱发霉菌性炎。建议联合益生菌制剂,疗程一般不超过14天。

4. 定期疗效评估

用药1个月后复查宫颈细胞学及HPV检测,若分泌物持续异常需调整方案。

5. 物理治疗的衔接时机

药物治疗3个月无效的中重度糜烂,应及时转为激光或冷冻治疗,避免延误病情。

6. 特殊人群管理

未生育女性慎用强腐蚀性药物,避免宫颈瘢痕影响分娩。绝经后女性需先排除宫颈癌变。

四、认知误区与科学应对

误区1:“糜烂程度越重越危险”

真相:糜烂面积与癌变风险无直接关联,关键在HPV持续感染。建议21岁以上女性定期进行TCT+HPV联合筛查。

误区2:“药物可以根治所有糜烂”

真相:生理性柱状上皮异位无需治疗,过度用药反致微生态失衡。无症状者只需每年妇科检查。

误区3:“洗液冲洗能加速愈合”

风险:频繁灌洗破坏酸性环境,增加上行感染风险。日常清洁建议每日温水冲洗外阴即可。

五、预防策略与就医信号

预防三级防护

需立即就医的警示症状

医学的进步让我们对宫颈健康有了更科学的认知。记住:真正的风险不在“糜烂”本身,而在于忽视规范的筛查和过度治疗。当药物治疗成为必要时,请选择正规医疗机构,与医生共同制定个性化方案,让每一次用药都精准服务于健康守护。(全文参考医学教材、临床指南及多中心研究数据)