孩子尖叫原因解析:情绪表达_模仿行为与生理需求

19429202025-04-11心理健康专栏8 浏览

当孩子的尖叫声穿透耳膜,家长先别急着崩溃

从商场里突如其来的刺耳嚎叫,到餐桌上毫无征兆的兴奋呐喊,孩子的尖叫声常常让家长陷入“社会性死亡”与“健康焦虑”的双重困境。这种看似失控的行为背后,隐藏着儿童成长过程中复杂的生理与心理机制。

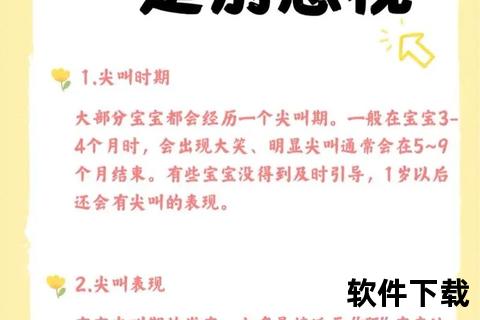

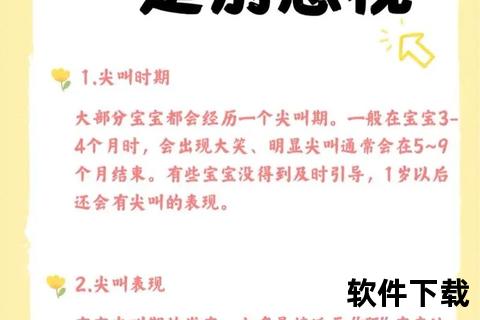

一、解码尖叫:从本能反应到社交信号

孩子的尖叫并非无理取闹,而是身体与大脑共同编织的“生存语言”。0-6岁儿童的尖叫行为中,83%与情绪表达直接相关,11%源于模仿学习,6%由生理不适触发(数据综合自多篇儿童行为研究)。理解这三类核心动因,是破解尖叫密码的第一步。

1. 情绪表达的“原始话筒”

当语言能力不足以承载激烈情绪时,尖叫成为最直接的宣泄通道:

快乐失控:看到旋转木马时的兴奋尖叫,实质是大脑奖赏回路过度激活,多巴胺释放引发肢体与声带的同步爆发。

愤怒宣言:玩具被抢夺后的尖叫,往往伴随瞳孔放大、握拳颤抖,这是杏仁核驱动的“战或逃”反应在幼儿期的简化版本。

焦虑呼救:陌生环境中突然的尖叫,可能源自前额叶发育不成熟导致的情绪调节障碍,表现为心率骤升、呼吸紊乱。

典型案例:2岁的豆豆在游乐园突然尖叫哭泣,妈妈发现他死死盯着闪烁的LED灯——感官超载引发的焦虑通过尖叫释放。

2. 模仿行为的“社交实验”

儿童通过观察与模仿构建行为模式:

家庭回声:父母接电话时的高声调、兄弟姐妹的嬉闹尖叫,都会被儿童视为“社交范本”进行复刻。

群体共振:游乐场上此起彼伏的尖叫,实则是幼儿间的非语言社交,通过声波共振建立群体归属感。

媒体影响:动画片中夸张的叫声可能被孩子当作“有趣互动”反复演练,形成条件反射。

研究揭示:3岁儿童在观看尖叫视频后,72%会在24小时内出现模仿行为,这种学习效率是成人模仿能力的3倍。

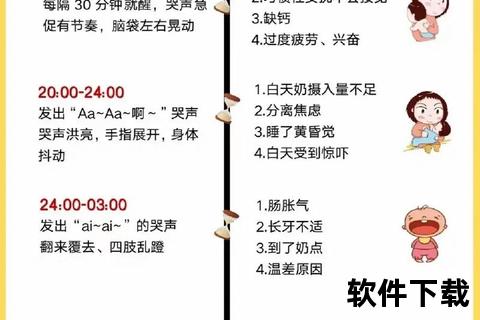

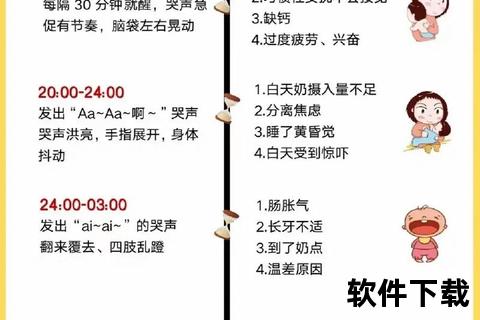

3. 生理需求的“生物警报”

当身体发出求救信号时,尖叫是最原始的预警系统:

疼痛编码:出牙期的尖锐哭声与肠绞痛的断续尖叫,分别对应7kHz和3.5kHz的声波特征,医生可通过声谱分析初步判断病因。

感官过载:商场噪音超过65分贝时,婴幼儿前庭系统可能失衡,引发防御性尖叫。

睡眠障碍:夜惊症儿童的尖叫多发生在非快速眼动睡眠期,表现为突然坐起、瞳孔散大。

医学警示:若尖叫伴随呕吐、嘴唇发绀或意识模糊,需警惕脑膜炎、代谢性疾病等病理因素。

二、应对策略:从危机干预到长期预防

1. 现场急救四步法

环境隔离:用哺乳巾制造黑暗空间,降低感官刺激(适用于80%的公共场合尖叫)

触觉安抚:掌心按压孩子肩胛骨中间,触发迷走神经镇静反应

情绪命名:“妈妈看到你现在很生气”的陈述,可激活前额叶的情绪调节功能

替代方案:提供挤压玩具或冰毛巾,转移生理性紧张

禁忌清单:

× 以更高分贝压制尖叫(加剧情绪对抗)

× 立即满足要求(强化尖叫-获益关联)

2. 长期训练计划

情绪天气预报:制作表情卡片游戏,让孩子用贴纸标注每日情绪

声量控制器:用红绿灯贴纸标记说话音量,绿灯区轻声说话可获得奖励

家庭剧场:通过角色扮演练习“小声说秘密”与“大声唱儿歌”的场景切换

关键数据:持续6周的声量训练可使尖叫频率降低67%。

3. 就医预警信号

当出现以下情况时,建议48小时内就诊:

尖叫持续20分钟以上且安抚无效

伴随抽搐、眼球上翻或肢体僵直

声调异常(如猫叫样尖叫提示染色体异常)

夜间突发尖叫后再度熟睡(排除夜惊症)

三、特殊人群注意事项

1. 自闭症儿童

随身携带加权毯缓解感官过载

用视觉提示板替代语言沟通

2. 二胎家庭

为年长儿童设置“专属安静角”预防退行行为

设计“照顾弟弟/妹妹”角色游戏重建价值感

3. 过敏体质儿童

记录尖叫前饮食(乳制品可能引发肠绞痛)

避免毛绒玩具诱发呼吸道刺激

养育者的自我救赎

面对此起彼伏的尖叫声,家长不妨记住:这是孩子探索世界的特殊语言,而非对养育者的否定。通过科学的解码与引导,这些刺耳的声波终将转化为成长的密码。当您感觉濒临崩溃时,戴上降噪耳机给自己5分钟缓冲期——先修复好自己的情绪电路,才能更有效地帮助孩子重建情绪管理系统。