新生儿喂养是每位父母关注的焦点,而“是否需要喂水”“如何正确喂水”等问题常常引发困惑。许多家长因担心宝宝缺水而过度喂水,或因遵循传统观念而忽视科学建议,导致喂养误区。本文结合权威医学指南和临床研究,解析新生儿喂水的正确时机、方法及注意事项,帮助家长在保障宝宝健康的建立科学的喂养习惯。

一、新生儿喂水的科学依据

1. 0-6个月:以母乳或配方奶为主

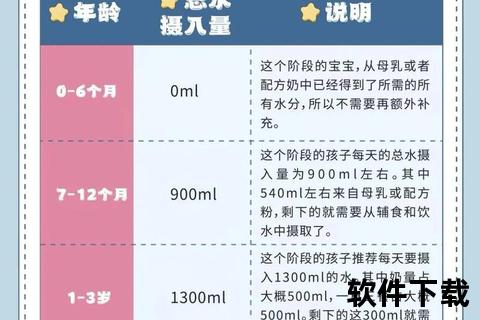

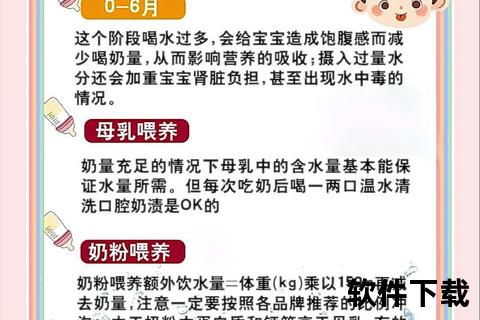

母乳中约90%为水分,配方奶的水分含量也达87%,因此健康足月儿在6个月内无需额外补充水分。此阶段宝宝的胃容量小,额外喂水会占据胃部空间,减少奶量摄入,可能导致营养不良或体重增长不足。婴儿肾脏发育尚未成熟,过量饮水可能引发低钠血症(水中毒),表现为嗜睡、抽搐甚至危及生命。

特殊情况例外:若宝宝因发热、腹泻、呕吐等出现脱水症状(如尿量减少、口唇干燥、皮肤弹性差),需在医生指导下补水。

2. 6个月后:辅食与喂水同步引入

添加辅食后(通常为6月龄),宝宝的液体需求增加。此时可在餐后少量喂水(每次10-30毫升),帮助清洁口腔、适应饮水习惯。1岁后,随着固体食物比例增加,每日额外饮水量可逐步提升至400-800毫升。

二、正确喂水的时机与方法

1. 何时开始喂水?

2. 喂水的工具选择

3. 喂水的实操技巧

三、注意事项与常见误区

1. 水质选择:安全第一

2. 观察宝宝需求,避免强制喂水

3. 常见误区纠正

四、特殊情况的处理建议

1. 脱水时的紧急应对

2. 疾病期间的喂水策略

3. 早产儿与低体重儿的个性化方案

此类宝宝需严格遵循医生指导,通常需更频繁监测体重和尿量,补水方案可能包括强化母乳或特殊配方奶。

五、家长行动指南

1. 记录喂养与排尿情况:通过手机APP或纸质表格记录每日奶量、水量及尿布更换次数,便于发现异常。

2. 定期体检:通过儿保检查评估宝宝发育状况,及时调整喂养策略。

3. 环境调控:冬季使用加湿器保持空气湿度(50%-60%),减少因干燥引发的补水焦虑。

新生儿喂水并非“越多越好”,而是需要科学判断与精细操作。家长需以宝宝的生理需求为核心,避免被传统观念或过度焦虑误导。记住,母乳和配方奶是婴儿最好的水分来源,而喂水只是辅食阶段的辅助手段。当不确定时,及时咨询儿科医生,才能为宝宝筑牢健康基石。