早产儿如同一朵提前绽放的花蕾,需要更精心的呵护才能茁壮成长。根据临床数据显示,我国每年约有100万早产儿出生,其中体重低于1500克的极低出生体重儿存活率已超过80%。这些数据背后,是无数家庭对科学护理知识的迫切需求。本文将从生理特征、日常护理到特殊照护,系统解析早产儿护理的关键环节。

一、早产儿生理特征与风险预警

早产儿指胎龄未满37周的新生儿,其器官发育具有显著特征:肺部表面活性物质分泌不足导致呼吸窘迫,胃容量仅5-10ml(足月儿约20ml),皮肤角质层薄易失水散热,神经反射发育不完善易出现呼吸暂停。这些生理特点决定了护理需要遵循"模拟子宫环境、循序渐进适应"的原则。

高危预警信号需特别注意:

出现上述情况应立即联系新生儿科医生。

二、家庭环境精细化调控

1. 温度控制系统

维持中性温度环境(24-26℃)是基础,可采用"三层保暖法":贴身纯棉衣物+睡袋+室温调节。对于体重<2000g的宝宝,推荐使用水循环保温床垫,将肤温稳定在36.5-37℃。需注意避免过度包裹导致蒙被综合征,可通过触摸颈背部判断体温:温暖干燥为适宜,潮湿提示过热。

2. 感官环境塑造

采用"昼夜节律培养法":白天保持300-500勒克斯光照,夜间使用≤10勒克斯的暖色光源。声音控制遵循"3米法则"——护理操作时产生的噪音不超过45分贝,相当于正常交谈音量。建议在暖箱内放置心跳声模拟装置,帮助宝宝重建子宫听觉记忆。

三、喂养管理核心策略

1. 营养支持方案

母乳喂养需遵循"微量强化原则":初乳每次0.5-1ml开始,每2小时喂养一次。对于吸吮力弱的宝宝,可采用"口腔运动疗法"——喂奶前按摩颊黏膜和舌根部5分钟。配方奶选择需注意渗透压控制在280-310mOsm/L,避免加重肠道负担。

阶段性喂养量表(适用于体重1500-2500g):

| 日龄 | 每次奶量 | 喂养间隔 |

|-|--|--|

| 1-3天 | 2-5ml | 1-2小时 |

| 4-7天 | 5-15ml | 2-3小时 |

| 2周后 | 20-30ml | 3小时 |

需每日监测体重增长,理想增幅为15-30g/天。

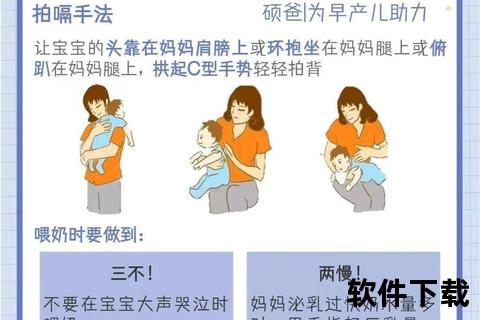

2. 消化系统保护

采用"三阶梯防胀气法":

① 喂养后保持30°斜坡体位

② 顺时针按摩腹部(避开脐部)5分钟

③ 每天进行3次蹬腿运动

出现奶瓣便时,可在医生指导下添加乳糖酶(每100ml奶添加4000单位)。

四、感染防控体系建立

1. 接触管理规范

实施"双人照护制",固定2名主要护理人员。所有接触者需严格执行"七步洗手法",并使用含60%-75%酒精的速干手消剂。物品消毒采用"三级分类法":奶具每日煮沸消毒,衣物56℃热水浸泡30分钟,玩具每周紫外线照射1次。

2. 皮肤屏障维护

脐部护理采用"三时段处理":

臀部护理推荐使用含氧化锌的护臀膏,每次便后涂抹厚度需达1mm。

五、发育促进干预

1. 袋鼠式护理(KMC)

从纠正胎龄32周开始,每天进行1-2小时皮肤接触。正确姿势为:宝宝仅穿尿布直立贴于父母胸前,头部转向一侧保持气道通畅,用棉质背巾固定,环境温度维持在28-30℃。研究显示持续6周KMC可使体重增长提速20%。

2. 神经发育训练

从纠正胎龄34周启动"五感刺激计划":

每次刺激不超过10分钟,避免过度负荷。

六、医疗支持网络构建

建立"三级随访机制":

1. 出院后72小时内完成首次家访

2. 纠正胎龄40周时进行神经行为评估

3. 6月龄前每月监测头围、身长曲线

重点筛查视网膜病变(ROP)和脑白质软化(PVL),建议在纠正胎龄32周和37周各进行1次眼底筛查。

紧急就医指征包括:

此时需携带详细喂养记录和生长曲线图就诊。

在生命最初的100天里,早产儿护理犹如培育珍贵幼苗,需要科学方法与人文关怀的有机结合。掌握这些核心要点,结合个体化医疗方案,能让早产宝宝顺利跨越发育鸿沟。建议家长记录《成长观察日记》,详细记录喂养、睡眠、异常表现等信息,这将为医生评估提供重要依据。记住,每个早产儿都有独特的发育节奏,避免与其他婴儿简单比较,用耐心与专业知识共同守护生命早期的奇迹。