月经干净后的一周左右,不少女性会发现内裤上再次出现少量褐色分泌物或血丝,甚至伴有轻微腹痛。这种现象常让人误以为“月经紊乱”或“妇科疾病”,但事实上,它很可能是排卵期出血——一种与激素水平波动密切相关的生理现象。本文将从激素变化与生理机制的角度,解析这一现象的成因,并提供科学应对策略。

一、排卵期出血的典型表现与识别

排卵期出血通常发生在月经周期中段(以28天周期为例,约在第12-16天),表现为少量暗红色或褐色分泌物,持续时间从数小时至3天不等。与月经出血相比,其特点包括:

若出血量接近月经、鲜红色或持续超过7天,则需警惕器质性疾病,如子宫内膜息肉、子宫肌瘤或感染。

二、激素波动:排卵期出血的核心机制

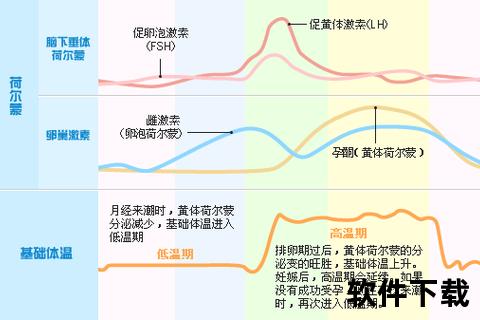

排卵期出血的本质是雌激素水平短暂下降导致子宫内膜局部脱落。这一过程涉及三个阶段:

1. 卵泡期雌激素积累

卵泡发育过程中,雌激素持续升高,促使子宫内膜增厚,为受孕准备“温床”。

2. 排卵期雌激素骤降

卵泡成熟破裂后,雌激素水平急剧下降,若此时黄体尚未形成、无法及时分泌孕激素弥补空缺,部分子宫内膜因失去激素支持而脱落出血。

3. 黄体期激素修复

黄体形成后,雌激素与孕激素协同作用,子宫内膜迅速修复,出血停止。

关键影响因素:

三、如何区分生理性出血与病理性问题?

1. 自我初步判断

2. 医学检查手段

四、治疗策略:从自我调节到医学干预

1. 无需治疗的情况

偶发、出血量少且无伴随症状时,可通过以下方式缓解:

2. 需医学干预的情况

若出血频繁或影响生活质量,可采取:

五、特殊人群注意事项

六、何时必须就医?警惕这些危险信号

出现以下情况之一,应立即就诊:

1. 出血量超过月经量的1/3,或持续7天以上;

2. 伴随剧烈腹痛、发热、异味(提示感染);

3. 非排卵期出血或绝经后出血;

4. 合并头晕、乏力等贫血症状。

理性认知,科学管理

排卵期出血是女性生殖系统精妙调控的“副产品”,理解其背后的激素机制,有助于消除不必要的焦虑。通过规律作息、压力管理和定期妇科检查,大多数女性可有效预防或控制这一现象。记住,身体发出的信号值得关注,但无需过度恐慌——在科学与医学的护航下,女性健康始终可被温柔守护。

(本文所述内容仅供参考,具体诊疗请遵医嘱)

关键词自然分布:激素水平波动、雌激素下降、子宫内膜脱落、排卵期出血原因、自我调理、医学干预、危险信号。

数据支持:综合10+权威医学文献与临床指南。