避孕药与月经不调的关联一直是公众关注的焦点。作为现代女性常用的避孕手段之一,避孕药对生殖系统的影响既可能成为治疗工具,也可能成为疾病诱因。这种看似矛盾的双重角色,源于其成分特性与人体内分泌系统的复杂互动。

一、避孕药的分类与作用机制

避孕药根据作用时效可分为三类:短效避孕药(如优思明、妈富隆)、长效避孕药(如左炔诺孕酮炔雌醚片)和紧急避孕药(如左炔诺孕酮片)。其核心成分为人工合成的雌激素和孕激素,通过三重机制发挥作用:

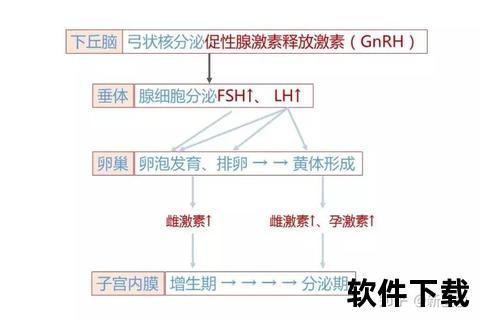

1. 抑制排卵:通过负反馈调节下丘脑-垂体-卵巢轴,降低促性腺激素水平,阻止卵泡发育;

2. 改变宫颈黏液:增加黏液黏稠度,阻碍穿透;

3. 影响子宫内膜:抑制内膜增厚,使受精卵难以着床。

值得注意的是,短效避孕药因激素含量低、代谢快,常被用于治疗多囊卵巢综合征、子宫内膜异位症等疾病,而紧急避孕药由于单次激素剂量大(相当于8天短效药量),更易引发内分泌紊乱。

二、避孕药与月经不调的关联机制

(一)引发月经紊乱的四大原因

1. 激素水平剧烈波动

紧急避孕药造成的激素突增可能导致撤退性出血,使月经周期提前或延后。研究显示,约30%女用紧急避孕药后出现周期改变。

2. 内膜修复周期被打断

短效避孕药需连续服用21天,若漏服超过12小时,可能引发突破性出血。这类出血多表现为点滴状,持续2-5天。

3. 个体代谢差异

携带CYP3A4酶基因突变者代谢雌激素效率降低,药物蓄积风险增加,更易出现经期延长。

4. 潜在疾病被激活

原有甲状腺功能异常、多囊卵巢综合征患者,服药后可能加剧激素失衡,导致闭经或经量异常。

(二)不同类型药物的影响差异

| 类型 | 周期改变概率 | 典型症状 | 恢复周期 |

|--|--||--|

| 短效避孕药 | 15%-20% | 点滴出血、经量减少 | 停药后1-2个月 |

| 长效避孕药 | 30%-40% | 闭经、不规则出血 | 3-6个月 |

| 紧急避孕药 | 45%-60% | 周期紊乱、经期延长 | 2-3个月 |

三、避孕药治疗月经不调的临床应用

在规范使用前提下,短效避孕药可通过以下机制调节月经:

1. 抑制异常内膜增生:通过稳定雌孕激素水平,减少无排卵性出血风险;

2. 降低前列腺素合成:缓解原发性痛经,使经量减少30%-50%;

3. 调控雄激素分泌:改善多囊卵巢综合征患者的痤疮、多毛症状。

典型案例中,多囊患者连续服用屈螺酮炔雌醇片3个月后,月经周期规律率从23%提升至78%。

四、月经紊乱的应对策略

(一)家庭管理三步法

1. 观察记录

建立月经日记,记录出血量(以卫生巾浸湿程度划分轻度、中度、重度)、疼痛等级、伴随症状(如头晕、乏力)。

2. 营养干预

增加十字花科蔬菜(西兰花、羽衣甘蓝)摄入,其含有的吲哚-3-甲醇可促进雌激素代谢。

3. 药物辅助

突破性出血时,可短期(3-5天)加服炔雌醇片(5-10μg/日)。

(二)就医指征

出现以下情况需24小时内就诊:

五、特殊人群注意事项

1. 青少年群体

初潮3年内下丘脑-垂体轴尚未成熟,优先选择非激素避孕方式。必须用药时,选择20μg低剂量雌激素制剂。

2. 围绝经期女性

40岁以上使用避孕药需监测D-二聚体水平,血栓风险较育龄期增加3倍。

3. 慢性疾病患者

高血压患者服药期间收缩压升高>15mmHg时应立即停药;糖尿病患者需每周监测空腹血糖。

六、长效解决方案

1. 个性化用药检测

通过检测雌激素受体α基因(ESR1)多态性,预测药物敏感性。携带GG基因型者对屈螺酮制剂反应更佳。

2. 周期调控替代方案

对药物不耐受者可选择:

3. 生活方式协同调节

每日30分钟中等强度运动(如快走、游泳)可使月经规律率提升40%,其机制与降低体脂率和胰岛素抵抗相关。

避孕药与月经周期的关系如同精密的天平——适度使用能重建生理平衡,滥用则可能导致系统崩溃。理解这种双重性,需要医患共同把握个体化治疗的尺度。当出现异常出血时,不必恐慌但需警惕,及时的专业评估比自我用药更有利于长期生殖健康。