月经结束约15天后再次出现出血,是许多女性曾经历的困扰。这种介于两次月经之间的不规则出血,既可能源于生理性激素波动,也可能提示潜在健康问题。如何科学辨别两者的区别?如何在日常生活中做好自我管理?本文将系统解析这一现象的成因、应对策略及就医信号。

一、生理性排卵期出血的特征与机制

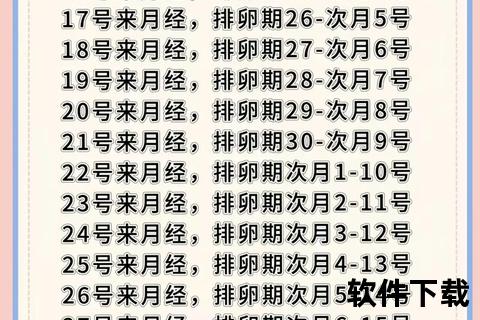

排卵期出血多发生在月经周期第12-16天(以28天周期计算),表现为点滴状出血或褐色分泌物,持续时间通常不超过3天,约80%的育龄女性至少经历过一次。其核心机制在于:

1. 激素波动:卵泡破裂释放卵子后,雌激素水平短暂下降,导致子宫内膜局部脱落。此时若黄体未能及时分泌足够孕激素填补空缺,便会引发轻微出血。

2. 卵泡破裂:成熟卵泡排出时可能牵拉卵巢表面血管,造成微量出血。这种出血通常随体液循环自然吸收,仅少数通过排出。

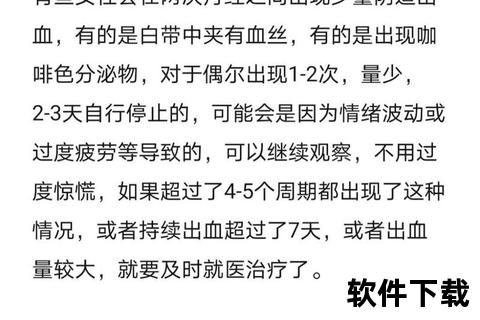

典型表现包括:出血量少于5ml(约为半片日用卫生巾量)、无血块、伴随透明拉丝状白带,部分女性可能出现单侧下腹坠胀感。可通过基础体温监测辅助判断——排卵后体温上升0.3-0.5℃时出现出血,基本可确认为排卵期出血。

二、病理性出血的预警信号

当出血呈现以下特征时,需警惕器质性疾病可能:

常见病因涵盖:

1. 生殖系统炎症:宫颈炎、子宫内膜炎等感染性疾病,多伴随分泌物异味或疼痛

2. 结构异常:子宫内膜息肉、粘膜下肌瘤等占位病变,可能导致月经间期持续出血

3. 内分泌紊乱:多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常等,常伴有月经周期紊乱

4. 恶性病变:约3%的异常出血与子宫内膜癌、宫颈癌相关,特别是绝经后或HPV阳性人群

三、居家观察与医学检查策略

自我管理三原则:

1. 记录出血模式:使用月经周期APP记录出血起止时间、量、颜色及伴随症状,连续观察3个周期

2. 基础体温监测:晨起未活动时测量舌下温度,绘制双相体温曲线辅助判断排卵

3. 生活干预:出血期间避免剧烈运动、保证每日7小时睡眠、增加高铁食物(如动物肝脏、菠菜)摄入

医学诊断路径:

四、分级干预方案

生理性出血处理:

病理性出血治疗:

1. 感染性疾病:根据病原体选择抗生素(细菌性)或抗真菌药物

2. 结构异常:宫腔镜息肉摘除、肌瘤剔除等微创手术,术后复发率低于5%

3. 内分泌失调:周期疗法调节月经,如口服避孕药连用3-6个月

4. 恶性病变:根据分期选择手术范围,早期宫颈癌五年生存率可达90%以上

五、特殊人群注意事项

关键行动建议:

1. 建立月经日记,使用色卡对比记录出血颜色(鲜红、暗红、褐色)

2. 家庭常备pH试纸,当分泌物pH值>4.5时提示可能感染

3. 出血期间避免使用卫生棉条,防止逆行感染

4. 运动建议:选择瑜伽、散步等低强度运动,避免增加腹压的卷腹动作

当出血合并晕厥、急性腹痛或发热超过38.5℃时,应立即急诊处理。对于反复出现的月经间期出血,即使症状轻微,也建议每年进行一次妇科超声+HPV联合筛查,实现早诊早治。