在女性生理周期中,月经期因激素波动和盆腔充血,容易出现腰酸、关节痛等不适。许多女性会自行使用膏药缓解症状,但这一行为背后隐藏着复杂的健康考量——膏药成分可能通过皮肤渗透进入血液循环,甚至对子宫收缩、经血排出产生干扰。若选择不当,轻则加重经期不适,重则诱发贫血或内分泌紊乱。以下从科学角度解析经期使用膏药的风险与应对策略。

一、膏药成分的“隐形推手”:哪些物质可能扰乱月经周期?

1. 活血化瘀类成分

如红花、桃仁、川芎等中药材,是膏药中常见配方。这类成分通过扩张血管、促进血液循环来缓解疼痛,但经期使用可能加速子宫内膜脱落,导致经量骤增或经期延长。临床案例显示,部分女性贴敷含红花成分的膏药后,单日经血量较以往增加30%以上。

2. 激素干扰物

某些合成类止痛膏药含非甾体抗炎成分(如吲哚美辛),虽能抑制前列腺素合成缓解痛经,但可能干扰卵巢激素分泌平衡。研究指出,长期使用这类药物可能使月经周期波动超过7天。

3. 寒凉性药材

如薄荷、冰片等具有收缩血管作用的成分,可能加剧子宫痉挛。尤其是阳虚体质女性,使用后易出现经血颜色发黑、血块增多等现象。

科学建议:购买前需仔细阅读说明书,避开标注“活血”“通络”“散瘀”字样的产品。若成分表含藏红花、三七等药材,建议经期结束后使用。

二、贴敷部位的“危险红线”:不同区域的风险等级

1. 高危区(腰腹部)

子宫投影区(脐下三寸至耻骨联合)贴药时,药物成分可直接通过皮肤-腹膜途径渗透至盆腔。动物实验表明,该区域药物吸收效率是四肢的2.3倍。曾有患者因在腰部贴敷麝香膏药,导致经期延长至12天。

2. 中危区(骶尾部)

八髎穴所在区域与子宫神经丛关联密切,此处的药物刺激可能引发反射性宫缩。建议使用时间不超过4小时/天。

3. 相对安全区(四肢关节)

膝关节、肘关节等部位因远离盆腔,药物全身吸收量较少。但若出现皮肤红肿、瘙痒等过敏反应,仍需立即停用。

特殊提示:暖宫贴虽宣称“经期专用”,但其发热机制可能改变局部血流动力学。建议每日使用不超过8小时,且避免与活血类口服药联用。

三、禁忌人群画像:这四类女性需绝对避用

1. 经量过多者(>80ml/周期)

这类人群子宫内膜修复能力较弱,使用活血类膏药可能诱发失血性贫血。可通过卫生巾更换频率判断:若白天需每1-2小时更换一次夜用型卫生巾,则属于高危群体。

2. 原发性痛经患者

此类痛经多与前列腺素分泌过量有关,盲目使用膏药可能掩盖器质性疾病(如子宫内膜异位症)。若疼痛达到需蜷缩卧床程度,应优先就医而非自行贴药。

3. 过敏体质人群

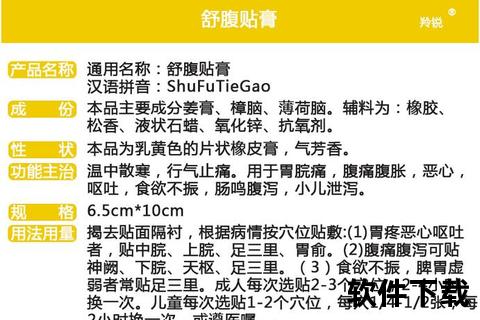

膏药基质中的橡胶、松香等辅料是常见致敏源。建议首次使用前在手腕内侧做24小时贴敷测试。

4. 围妊娠期女性

备孕期、疑似妊娠者禁用任何含麝香成分的膏药。即使是备孕失败的月经期,残留药物也可能影响下一周期卵泡发育。

四、应急处理方案:突发状况的黄金应对法则

场景1:贴药后经量突然增大

立即撕除膏药,用温水清洗残留药液。取侧卧位减少盆腔充血,同时口服补铁剂(如琥珀酸亚铁0.1g)。若1小时内浸透3片以上卫生巾,需急诊止血。

场景2:出现局部皮肤溃烂

用0.9%生理盐水冲洗创面,涂抹莫匹罗星软膏预防感染。切忌使用碘酒等刺激性消毒剂。

场景3:痛经加重伴呕吐

可能是药物引发迷走神经兴奋,可点按内关穴(腕横纹上2寸)缓解呕吐,同时用40℃热水袋热敷下腹部。

五、替代性缓解方案:安全有效的非药物干预

1. 热力学疗法

45℃热毛巾敷于下腹部,每次20分钟,可通过热传导抑制前列腺素合成。研究证实,此法可使50%患者的疼痛评分下降2级以上。

2. 穴位刺激法

拇指按压三阴交穴(内踝尖上3寸),以每分钟120次的频率持续3分钟,能调节子宫平滑肌张力。临床试验显示,有效率可达68.5%。

3. 医用级替代品

对于必须用药者,可选择氟比洛芬凝胶贴膏。其透皮吸收率仅0.8%,且不含活血成分,安全性较高。

经期是女性生理防御的“脆弱窗口”,膏药使用需建立在对成分、部位、体质的精准评估基础上。建议建立个人用药档案,记录每次用药后经量、周期、疼痛值的变化。当出现经期延长超3天、单日经量超既往峰值2倍等情况时,务必在下一周期前完成妇科超声及凝血功能检查。通过科学认知与理性选择,才能在缓解症状与规避风险间找到最佳平衡点。