植物与微生物的共生关系,如同一场精密的自然交响乐。当化学农业的副作用逐渐显现——土壤板结、重金属污染、作物抗病力下降,人们开始寻找一种更接近自然规律的解决方案。酵素以其独特的生物催化能力,悄然成为连接传统农耕与现代生态农业的桥梁。

一、酵素调控植物生长的核心机制

酵素并非单一物质,而是由微生物、酶、有机酸及活性代谢物组成的复合体。它通过以下四重机制重塑植物生长环境:

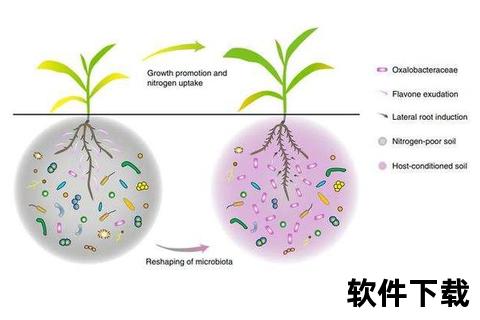

1. 微生物军团:土壤生态的重建者

酵素中的益生菌(如乳酸菌、酵母菌)进入土壤后,迅速形成优势菌群。它们通过“抢占生存空间”抑制病原菌繁殖,同时分泌抗菌肽等物质直接杀灭有害微生物。例如,韩国东夷农产株式会社的研究显示,酵素处理后的土壤中镰刀菌数量下降70%,有效预防了作物根腐病。这些微生物还能将固化在土壤中的氮磷钾转化为可吸收形式,相当于为植物打造“营养银行”。

2. 酶催化:植物的“营养转化器”

酵素中含有的纤维素酶、蛋白酶等400余种生物酶,在常温下即可催化复杂反应。纤维素酶分解作物残体形成腐殖质,蛋白酶将有机氮转化为氨基酸。北京多物科技的田间试验表明,施用酵素后土壤速效氮含量提升42%,磷活化率提高35%。这种“分子剪刀”作用,让植物获取营养的效率发生质的飞跃。

3. 根系革命:从“吸管”到“智能网络”

酵素中的吲哚乙酸(IAA)等生长素类物质,能刺激植物产生更多侧根和根毛。山东潍坊的黄瓜种植案例显示,酵素处理使根系生物量增加50%,形成类似神经网络的高效吸收系统。这种立体化的根系结构不仅能捕获更多养分,还可分泌特定化合物(如苹果酸)溶解土壤中的矿物质。

4. 抗逆密码:植物的“免疫激活剂”

通过诱导超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶的表达,酵素帮助植物构建三重防护:

二、影响酵素效果的关键变量

| 变量因素 | 作用机制 | 典型案例 |

|-|-|-|

| 菌群组成 | 复合菌种(细菌+真菌)比单一菌种增效50% | 陕西神木的酵素工厂采用8菌株复合配方 |

| 施用浓度 | 1:300-500稀释时促生效果最佳,高浓度反抑制 | 黑龙江水稻实验显示1:500处理增产28% |

| 环境温度 | 25-35℃时菌群活性达峰值,低温需延长作用时间 | 内蒙古临河市大棚冬季施用需提前3天升温 |

| 土壤类型 | 板结土壤需配合深翻,沙质土需增加施用频率 | 山西朔州沙地黄瓜每7天施用1次 |

| 植物生长期 | 苗期侧重促根,花果期侧重营养输送 | 丹参开花前施用可提升丹参酮积累 |

特殊注意: 酵素的酸性特性(pH 3.5-4)使其在蓝莓、绣球等喜酸作物中表现优异,但用于苜蓿等碱性植物时需配合石灰调节。

三、从实验室到田间:酵素的创新应用

1. 重金属污染修复

贵州某铅锌矿区使用猕猴桃酵素(1:800)处理土壤,使蓖麻对镉的吸收量降低42%,同时生物量增加80%。其机理在于有机酸与重金属离子形成稳定络合物,而微生物产生的多糖类物质可固化污染物。

2. 药用植物提质

在丹参种植中,酵素与丛枝菌根真菌联用,使药用成分丹参酮ⅡA含量从0.28%提升至0.42%,远超药典标准。这种“微生物+酶”的协同效应,为中药现代化提供新思路。

3. 家庭园艺革命

阳台种植者发现,用果皮酵素(1:300)每周喷施月季,可使红蜘蛛发生率从85%降至0。这是因为酵素改变了叶片表面微环境,破坏害虫的化感识别机制。

4. 应急灾害应对

2023年河南洪灾后,农技部门推广酵素浸种技术:

受灾田块出苗率从47%恢复至82%,证明酵素在修复涝害损伤中的特殊价值。

四、科学使用指南

家庭用户:

农业从业者:

五、未来展望

随着合成生物学技术的发展,第三代定制化酵素已进入试验阶段:

这场静默的农业革命正在重新定义人类与土地的关系。当我们选择将酵素融入农耕体系,不仅是选择了一种技术路径,更是选择成为生态循环的参与者——在这里,每一滴酵素都是对地球生命的郑重承诺。