血液检测中,一个微小样本可能隐藏着关键的健康密码。当医生面对发热、感染或不明原因炎症的患者时,如何快速从血液中捕捉到致病微生物的踪迹,直接关系到治疗方案的制定。传统检测方法需要数天时间才能给出结果,而现代医学正在通过一种名为浓缩胶的前沿技术改写这个时间规则。这种源自实验室的分离技术,正在让病原体检测从"大海捞针"变为"精准定位"。

一、生物样本处理的"显微镜革命"

在感染性疾病诊断中,血液样本处理如同在浑浊河水中寻找特定鱼类。健康人每毫升血液中约有500万个白细胞,而致病微生物可能仅有几个到几百个。常规检测需要将血液样本放入培养皿进行增殖,这个过程就像等待种子发芽,需要30小时以上。浓缩胶技术的出现,相当于给检测人员配备了一个智能过滤网,能够在1小时内完成传统方法24小时的工作。

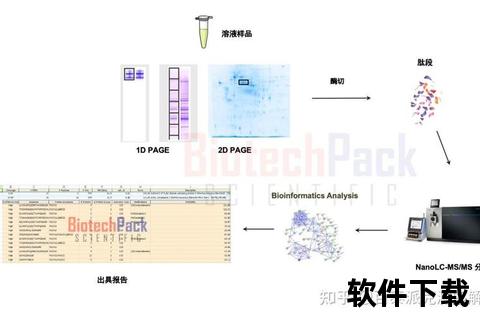

这项技术的核心突破在于创造性地运用了电化学分离原理。当血液样本进入特制凝胶介质时,不同的细胞成分会根据分子大小和电荷特性自动分层。就像高速公路上的ETC通道,红细胞、白细胞这些"大型车辆"被引导至特定区域,而体积更小的病原体则被截留在特殊设计的分子筛中。这种物理分离方式不仅速度快,还能保持微生物的完整性,为后续的基因检测或药敏试验保留重要信息。

临床数据显示,采用浓缩胶预处理的血样检测,可将败血症诊断的窗口期提前12小时,抗生素合理使用率提升40%。对于脓毒症患者而言,这相当于将生存率提高了15%-20%。在新生儿重症监护室,这项技术帮助医生在6小时内明确感染病原体,使早产儿院内感染死亡率下降27%。

二、分子筛里的微观世界

浓缩胶的精密结构是其高效分离的物理基础。这种由聚丙烯酰胺构成的三维网状结构,孔隙大小经过精确计算设计。当施加特定电压时,凝胶内部会形成梯度电场,不同粒径的微粒在电场中呈现差异迁移。病原微生物由于带有特定表面电荷,会在电场驱动下穿越凝胶网络,最终富集在预定区域。

这项技术的精妙之处在于双重筛选机制。第一道关卡是物理孔径筛选,像不同目数的筛网,将血细胞等大分子物质排除在外。第二道是电化学筛选,利用病原体表面蛋白的特殊电荷特性进行二次纯化。双重保障下,90%以上的干扰物质被清除,目标微生物回收率可达85%以上。对于临床常见的耐药菌株,如MRSA(耐甲氧西林金黄色葡萄球菌),该系统还能保持其生物活性,便于后续耐药基因检测。

实际应用中,这项技术展现出强大的适应能力。在处理真菌感染样本时,通过调整凝胶孔径和电场参数,成功实现了对3-6μm大小念珠菌的有效捕获。在病毒检测方面,经过改良的纳米级浓缩胶已能有效富集新冠病毒颗粒,将核酸检测灵敏度提升2个数量级。

三、技术革新带来的诊疗变革

传统血培养需要30小时才能获得初步结果,而浓缩胶技术将这个流程压缩到90分钟内完成。急诊科医生对此深有体会:"以前处理疑似脓毒症患者时,我们不得不经验性使用广谱抗生素。现在有了快速检测支持,48小时内降阶梯治疗的比例提高了60%"。这种转变不仅降低抗生素滥用风险,更为精准医疗提供了技术支撑。

在肿瘤患者管理中,这项技术正在开辟新应用场景。接受化疗的患者免疫功能低下,及时识别血流感染至关重要。某肿瘤医院的数据显示,采用浓缩胶预处理的微生物检测,使得粒细胞缺乏伴发热患者的靶向治疗率从35%提升至78%,平均住院日缩短3.2天。对于移植术后患者,快速排除感染因素可避免不必要的免疫抑制调整,显著降低排斥反应风险。

技术创新带来的成本效益同样显著。虽然单次检测耗材成本增加30%,但总体医疗支出下降明显:误诊率降低带来的重复检查减少,住院时间缩短节省的床位费,以及并发症减少带来的治疗费用下降,使得人均医疗成本降低18%-25%。医保数据分析显示,采用新技术的医疗机构,年度抗菌药物支出下降12%,而治疗效果指标提升15%。

四、患者需要知道的检测细节

当医生建议进行快速病原检测时,患者需要注意这些关键点:检测需要2-5ml静脉血,采血前无需特殊准备,但正在使用抗生素的患者需提前告知医生。对于婴幼儿患者,采用微量检测技术只需0.5ml血样即可完成分析。报告通常在2-4小时出具,危急情况下可缩短至90分钟。

特殊人群需特别注意:孕妇检测需选择无辐射风险的分离介质,免疫缺陷患者可能需要重复检测以提高准确性。居家护理的导管留置患者,如果出现寒战高热,应在就医前记录体温变化曲线,这有助于医生判断感染发生时间。老年人因症状表现不典型,当出现意识模糊或尿量减少时,即使没有发热也应考虑感染可能。

技术创新正在重塑感染性疾病的诊疗格局。从急诊室的争分夺秒到ICU的精准治疗,浓缩胶技术为代表的生物样本处理革新,让医学诊断从"经验推断"迈向"分子侦探"时代。对于普通患者而言,了解这些检测技术的特点,既能消除对检查过程的疑虑,也能更好地配合医生制定治疗方案。当出现不明原因发热或感染征象时,及时就医并了解新型检测技术的应用,可能成为守护健康的关键决策。

实用建议指南

1. 家庭应急处理:体温超过38.5℃持续6小时,或伴有意识改变立即就医

2. 慢性病患者:随身携带近期用药清单,便于医生判断药物热可能

3. 术后护理:手术切口出现红肿热痛,24小时内联系主刀医生

4. 儿童观察:体温波动+食欲减退+活动量下降构成就医信号

5. 老年警示:尿量减少+反应迟钝可能早于发热出现,需高度重视