感冒胶囊核心作用解析:缓解症状_促进康复及免疫调节功效

19429202025-04-08心理健康专栏5 浏览

感冒季节来临,许多人第一时间会想到使用感冒胶囊来缓解不适。这些药物究竟如何发挥作用?它们是否能真正帮助身体恢复?本文将结合医学研究和临床实践,系统解析感冒胶囊的核心作用机制,并针对不同人群提出实用建议。

一、感冒胶囊的核心作用机制

感冒胶囊作为复方制剂,其核心作用可归纳为三个方面:缓解症状、缩短病程、调节免疫。这些功能的实现依赖于药物成分对病理过程的精准干预。

1. 症状缓解:多靶点抑制不适反应

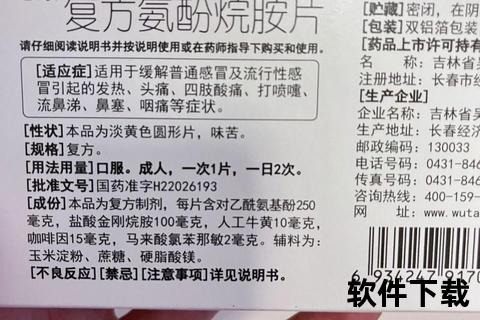

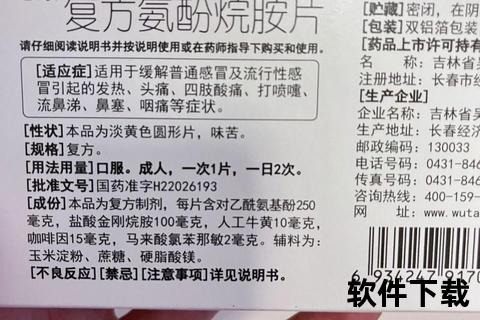

感冒胶囊的配方通常包含以下四类成分:

解热镇痛成分(如对乙酰氨基酚):通过抑制下丘脑体温调节中枢的环氧化酶活性,减少前列腺素合成,从而降低发热并缓解头痛、肌肉酸痛。

抗组胺成分(如氯苯那敏):阻断组胺受体,减轻鼻黏膜充血和分泌物增多,改善鼻塞、流涕和打喷嚏。

减充血成分(如伪):收缩鼻腔血管,缓解鼻塞,但需注意高血压患者慎用。

镇咳祛痰成分(如右美沙芬):抑制延髓咳嗽中枢或稀释痰液,帮助排痰。

案例:一名成年患者出现发热(38.5℃)、鼻塞和头痛时,选择含对乙酰氨基酚和伪的感冒胶囊,可在1-2小时内显著缓解不适。

2. 促进康复:抑制病毒复制与炎症反应

部分感冒胶囊含有抗病毒成分(如金刚烷胺)或中药抗炎物质(如板蓝根、金银花提取物),通过以下途径缩短病程:

直接抑制病毒:金刚烷胺可阻断流感病毒进入宿主细胞。

调节炎症介质:黄芩苷等中药成分通过抑制NF-κB信号通路,减少TNF-α、IL-6等促炎因子释放。

修复黏膜屏障:类成分能改善呼吸道黏膜血供,加速受损组织修复。

研究证据:一项针对复方感冒胶囊的临床试验显示,联合使用抗病毒与解热成分可使病程平均缩短1.5天。

3. 免疫调节:从短期控制到长期防御

近年研究发现,部分感冒胶囊通过多途径增强免疫功能:

激活固有免疫:板蓝根多糖可提升巨噬细胞吞噬能力,羚羊角提取物促进NK细胞活性。

调节适应性免疫:连翘苷通过增加CD4+ T细胞比例,平衡Th1/Th2细胞因子分泌。

肠道菌群干预:部分中药成分通过增加双歧杆菌等益生菌丰度,间接强化黏膜免疫。

特殊价值:对于反复感冒的免疫力低下人群,含免疫调节成分的感冒胶囊可减少复发频率。

二、科学用药:不同人群的个性化选择

1. 成人用药建议

单纯症状缓解:选择含对乙酰氨基酚+伪的基础配方(如速效感冒胶囊)。

合并咳嗽:优先选用含右美沙芬的复方制剂(如氨麻美敏片)。

流感疑似病例:需联合奥司他韦等抗病物,并及时就医确诊。

2. 特殊人群注意事项

儿童:需按体重调整剂量,避免使用含咖啡因或伪的成人剂型。

孕妇/哺乳期:禁用含金刚烷胺、可待因成分药物,中药类也需医师评估。

慢性病患者:高血压患者慎用减充血剂,肝病患者避免过量对乙酰氨基酚。

3. 用药误区警示

重复用药风险:同时服用多种感冒药可能导致对乙酰氨基酚超量(每日上限4g),引发肝损伤。

抗生素滥用:普通感冒90%以上为病毒感染,抗生素仅用于合并细菌感染时。

过度依赖药物:感冒胶囊仅缓解症状,仍需保证每日2000ml饮水量及充足休息。

三、症状管理与就医信号

1. 家庭护理四要素

环境调节:保持室温20-22℃、湿度50%-60%,减少黏膜刺激。

物理降温:38.5℃以下可采用温水擦浴,避免酒精降温。

饮食支持:增加维生素C(猕猴桃、柑橘)和优质蛋白(鸡蛋、鱼肉)摄入。

症状监测表:每日记录体温、痰液颜色、呼吸频率等变化。

2. 必须就医的六种情况

1. 持续高热(>39℃)超过3天不退

2. 出现胸痛、呼吸困难或意识模糊

3. 儿童发生抽搐、拒食或异常嗜睡

4. 孕妇出现胎动异常或出血

5. 慢性病患者症状急剧恶化

6. 任何人群症状持续超过10天

四、预防策略:从用药到生活方式

1. 季节性防护

流感高发季前接种疫苗(有效率60%-90%)

公共场所佩戴医用外科口罩,减少飞沫接触

2. 免疫力强化

每日30分钟中等强度运动(如快走)提升NK细胞活性

补充锌(牡蛎、坚果)和维生素D(日晒20分钟)调节免疫应答

3. 环境干预

使用空气净化器降低室内PM2.5和病原体浓度

定期用75%酒精擦拭门把手、手机等高频接触表面

感冒胶囊作为症状管理的有效工具,其价值在于科学组合成分实现多靶点干预。真正促进康复的核心仍在于人体自身免疫力。通过合理用药、及时识别预警信号及长期免疫建设,我们不仅能更快战胜感冒,更能构建起抵御疾病的坚实防线。当症状超出自我管理范围时,请务必遵循医学指导,让专业医疗力量护航健康。