子宫出血是女性健康中常见但不容忽视的问题,它可能由多种复杂因素引起,从内分泌失调到恶性肿瘤都可能成为诱因。以下内容将系统解析其病因、诊断及应对策略,帮助读者科学理解并采取正确行动。

一、症状识别:何时该警惕?

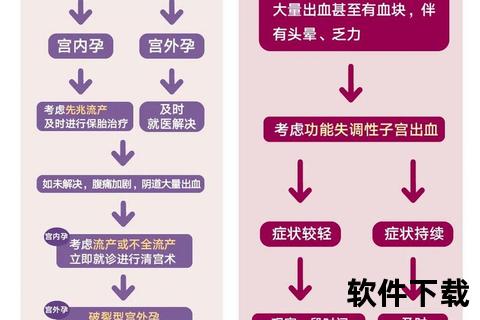

子宫出血的异常表现包括月经周期紊乱(如周期<21天或>35天)、经期延长(>7天)、出血量突增(每小时浸透一片卫生巾)或非经期出血(如后、绝经后出血)。部分患者伴随痛经、贫血、乏力等症状。

特殊人群需注意:

二、病因解析:9大类疾病与影响因素

根据国际妇产科联盟(FIGO)的PALM-COEIN分类系统,子宫出血的病因可分为结构性异常(PALM)和功能性异常(COEIN)两大类,共9种类型。

1. 结构性病变:器官本身的异常

占异常出血病例的21%-39%,多见于35岁以上女性。息肉可能单发或多发,常导致月经间期点滴出血或经量增多。肥胖、高血压、使用他莫昔芬(乳腺癌药物)是高风险因素。

治疗:>1cm或有症状者需宫腔镜切除,术后配合左炔诺孕酮宫内节育系统(曼月乐)可降低复发率。

子宫内膜组织侵入子宫肌层,引发痛经和月经过多。30%-50%患者合并子宫肌瘤,B超可见子宫均匀性增大、肌层囊肿。药物治疗首选曼月乐或GnRH激动剂,严重者需子宫切除。

黏膜下肌瘤最易引起出血,可能导致贫血甚至不孕。黑种人、初潮早、肥胖者风险较高。治疗方法包括药物(如GnRH激动剂缩小子宫肌瘤)或宫腔镜/腹腔镜手术。

绝经后出血需优先排除子宫内膜癌。不典型增生患者中,60岁以上女性恶变风险显著升高。确诊依赖诊刮病理,治疗需根据年龄和生育需求选择孕激素或子宫切除。

2. 功能性异常:全身或局部调节失衡

血小板减少、白血病等血液病可导致难以止血,需血液科协同治疗,如补充凝血因子或输注血小板。

占异常出血的50%,常见于多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常患者。表现为月经稀发或频发,基础体温测定可辅助诊断。调整周期常用短效避孕药或孕激素。

炎症或血管生成异常导致内膜修复缺陷,治疗首选抗纤溶药物(如氨甲环酸)或曼月乐。

避孕药漏服、宫内节育器刺激或抗凝药物(如华法林)可能引发突破性出血,需调整用药方案。

三、诊断流程:从问诊到精准检查

1. 初步评估:记录近3次月经情况,排查妊娠、药物史及全身疾病。

2. 妇科检查:明确出血来源,排除宫颈病变。

3. 影像学检查:

4. 病理检查:诊刮或宫腔镜取内膜组织,鉴别增生与癌变。

5. 血液检测:性激素六项、甲状腺功能、凝血功能评估全身状态。

四、紧急处理与日常管理

突发大出血的应对措施

出现头晕、心率加快(>100次/分)或血红蛋白<70g/L,需急诊输血或手术干预。

长期管理策略

五、特殊人群注意事项

六、预防:降低风险的实用建议

1. 定期筛查:30岁以上女性每年妇科超声检查,高风险人群(如糖尿病、肥胖)加做糖耐量试验。

2. 科学避孕:长期避孕首选曼月乐或短效避孕药,减少意外妊娠导致的内膜损伤。

3. 中医调理:商丘市中医院临床实践显示,辨证使用中药(如固冲汤)可调节月经周期,减少复发。

子宫出血的病因错综复杂,但通过系统诊断和个体化治疗,多数患者可获得有效控制。关键在于及时识别预警信号,结合医学检查与生活方式干预,守护生殖健康。