在家庭药箱中,阿司匹林几乎是“全能选手”——退烧、止痛、预防血栓,甚至被探索用于癌症治疗。它为何能缓解炎症?长期服用又有哪些风险?本文从科学机制到临床应用,为您揭开这一经典药物的神秘面纱。

一、阿司匹林如何抑制炎症?核心机制解析

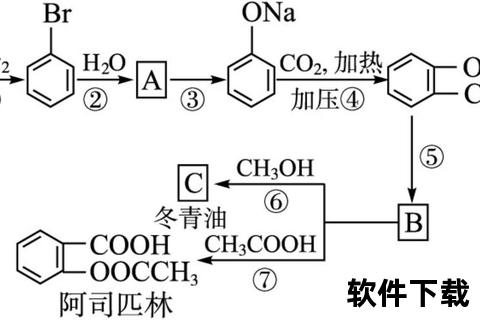

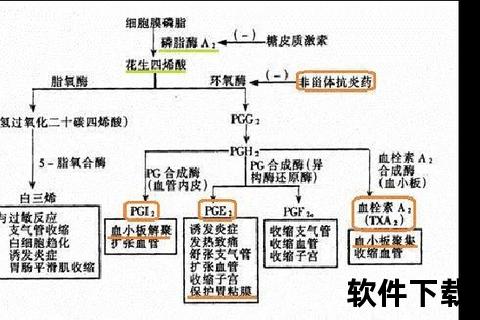

阿司匹林的抗炎作用源于其对环氧化酶(COX)的抑制作用。COX是合成前列腺素(PGs)的关键酶,而前列腺素是炎症、疼痛和发热的核心介质。

1. COX酶的双重角色

阿司匹林通过乙酰化作用不可逆地抑制COX活性,阻断前列腺素生成。其抗炎效果主要针对COX-2,而抑制COX-1则导致胃肠道副作用。

2. 抗炎机制的“多米诺效应”

二、临床应用:从解热镇痛到心血管保护

阿司匹林的适应症跨越多个领域,但不同剂量和剂型的作用差异显著。

1. 解热镇痛与抗炎

2. 心血管疾病预防

3. 癌症防治的新探索

近年研究发现,阿司匹林通过抑制血小板释放TXA2,可增强T细胞对转移癌细胞的清除能力,降低结直肠癌等转移风险。

三、科学验证路径:从实验室到临床指南

阿司匹林的疗效与安全性历经百年验证,其科学证据链包括:

1. 基础研究突破

2. 大规模临床试验

3. 指南推荐与个体化治疗

四、副作用管理:如何安全使用阿司匹林?

1. 常见副作用及机制

2. 高风险人群识别

| 人群 | 风险类型 | 应对策略 |

||-||

| 胃溃疡患者 | 胃肠道出血 | 联用质子泵抑制剂(如奥美拉唑) |

| 哮喘病史者 | 支气管痉挛 | 避免使用,选择替代药物 |

| 孕妇(孕晚期)| 胎儿出血 | 禁用 |

3. 用药优化建议

五、特殊人群用药指南

1. 儿童:病毒性感染(如水痘、流感)期间禁用,可能诱发瑞氏综合征。

2. 老年人:出血风险随年龄增长,需评估获益风险比。

3. 手术患者:术前7天停用,避免术中出血。

六、未来展望:阿司匹林的潜力与挑战

随着精准医学发展,阿司匹林的研究方向包括:

与行动建议

阿司匹林的百年历程证明,经典药物仍需科学审视。普通患者需注意:

1. 遵医嘱用药:切勿自行长期服用,尤其是非适应症人群。

2. 关注身体信号:出现胃痛、黑便或呼吸困难时及时就医。

3. 生活方式协同:控制血压、血糖和血脂,减少药物依赖。

科学用药,方能最大化阿司匹林的“天使”属性,规避“魔鬼”风险。

参考文献:本文内容综合自临床指南、权威期刊及药理学研究。具体用药请咨询专业医师。