异常出血非经期_常见诱因与健康警示

19429202025-04-06心理健康专栏5 浏览

内裤上突然出现的血迹,总让人心头一紧——明明不是经期,为何会出血?这种被称为非经期异常出血的现象,可能是身体发出的健康警示。从短暂的激素波动到潜在的重疾信号,背后的原因错综复杂。本文将系统解析其诱因、应对策略及预防要点,助你科学应对这一常见却易被忽视的健康问题。

一、非经期出血的六大常见诱因

1. 生理性因素:激素的“短暂失衡”

排卵期出血:约5%-10%的女性在两次月经中间(排卵日前后)出现少量出血,通常持续2-3天,呈咖啡色或淡粉色,伴随轻微腹痛。这是由于排卵期雌激素短暂下降导致内膜部分脱落,属正常生理现象。

避孕措施影响:口服避孕药漏服、宫内节育器(节育环)刺激或激素类避孕贴片使用初期,可能引发点滴出血,通常1-3个月后适应缓解。

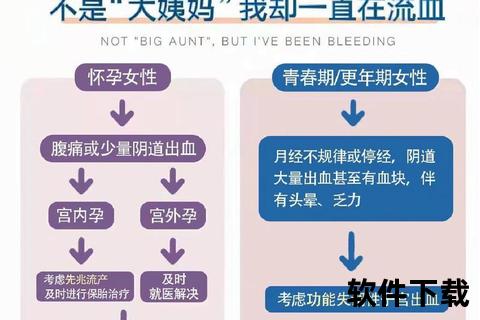

2. 妊娠相关出血:胚胎的“危险信号”

早期妊娠异常:停经后出血需警惕先兆流产、宫外孕或葡萄胎。宫外孕常伴随单侧腹痛,葡萄胎则可能出现剧烈孕吐和持续出血。

产后或流产后残留:胎盘组织残留或感染可导致不规则出血,需及时清宫处理。

3. 炎症与感染:生殖道的“隐形破坏者”

宫颈炎与炎:细菌、真菌或性传播疾病(如衣原体、)引起的炎症,常导致同房后出血或白带带血,伴随异味或瘙痒。

盆腔炎与子宫内膜炎:下腹坠痛、发热伴暗红色血水样分泌物是其典型表现。

4. 良性病变:子宫内的“不速之客”

子宫内膜息肉/宫颈息肉:突出于宫腔或宫颈的良性增生,易引起经期延长或同房后出血,宫腔镜切除是有效手段。

子宫肌瘤:尤其是黏膜下肌瘤,可导致月经量暴增或经间期出血,严重者需手术干预。

5. 恶性肿瘤:沉默的“致命威胁”

子宫内膜癌:绝经后出血患者中约12%-15%为此病,肥胖、糖尿病、长期无排卵史者风险高。

宫颈癌:HPV持续感染是主因,接触性出血(如后出血)是早期典型症状。

6. 全身性疾病与药物影响

凝血功能障碍:如血小板减少症、血管性血友病,可导致经期延长或自发性出血。

内分泌疾病:甲状腺功能异常、多囊卵巢综合征(PCOS)等扰乱激素水平,引发不规则出血。

药物副作用:抗凝药、他莫昔芬(乳腺癌用药)及激素替代疗法可能诱发突破性出血。

二、症状分级:何时必须就医?

非经期出血的严重程度可通过以下特征初步判断:

| 危险信号 | 可能病因 | 紧急程度 |

|--|--||

| 出血量>月经量,持续>7天 | 子宫肌瘤、凝血障碍 | 24小时内就诊 |

| 绝经后任何出血 | 子宫内膜癌、宫颈癌 | 立即就医 |

| 伴随剧烈腹痛或发热 | 宫外孕、盆腔炎 | 急诊处理 |

| 白带恶臭、呈脓血性 | 严重感染、恶性肿瘤坏死 | 48小时内就诊 |

| 长期服用避孕药或激素类药物 | 药物副作用、内膜病变 | 1周内调整用药 |

三、诊断流程:科学排查“元凶”

1. 病史采集:记录出血时间、量、颜色及伴随症状(如疼痛、分泌物变化)。

2. 基础检查:

妇科检查:肉眼观察宫颈状况,排除肉眼可见的息肉或糜烂。

超声检查:经B超评估内膜厚度、肌瘤或占位性病变。

3. 实验室检测:

HCG检测:排除妊娠相关出血。

HPV+TCT:筛查宫颈癌前病变。

性激素六项:评估多囊卵巢综合征或围绝经期激素水平。

4. 侵入性检查:

宫腔镜:直视下取内膜活检,诊断息肉或癌变。

诊断性刮宫:适用于大量出血或疑似内膜癌。

四、治疗与预防:分层管理策略

1. 家庭应急处理

少量点滴出血:保持外阴清洁,避免剧烈运动,观察2-3天。

出血量较大:使用医用护垫(非卫生棉条),侧卧减少盆腔充血,口服止血药如云南白药(需医生指导)。

2. 医疗干预方案

药物疗法:

激素调节:短效避孕药调整周期,黄体酮治疗内膜增生。

抗生素:针对细菌性炎或盆腔炎。

手术治疗:

宫腔镜息肉/肌瘤切除:微创且恢复快。

子宫切除术:适用于无生育需求的重度内膜癌或肌瘤。

3. 特殊人群注意事项

孕妇:任何孕周出血均需立即排除流产或宫外孕。

绝经女性:出血首选排除恶性肿瘤,不可自行服用止血药。

青少年:初潮后2年内激素不稳定导致的出血多可自愈,持续需排查血液病。

4. 预防要点

定期筛查:性活跃女性每年1次HPV+TCT,围绝经期女性每年超声监测内膜。

科学避孕:避免频繁使用紧急避孕药,节育环5-10年需更换。

生活方式:控制体重(BMI<24)、管理慢性病(糖尿病/高血压),减少雌激素暴露。

五、理性对待,主动管理

异常出血如同身体的“预”,既可能是无关紧要的激素波动,也可能是重疾的早期信号。普通人群可通过观察出血特征初步判断风险,但切忌自行用药掩盖症状。记住两个“黄金原则”:绝经后出血必查癌变,妊娠期出血必查胚胎安全。健康无小事,早发现、早诊断、早干预,方能将风险降至最低。