当突发性出血发生时,如何快速有效止血并避免二次伤害,是公众最关心的问题之一。近年来,随着医学研究的深入,传统止血药物与新型生物技术的结合,为临床和家庭急救提供了更安全高效的选择。本文将从出血机制、止血药物原理及科学用药建议三方面,解析现代止血医学的突破性进展。

一、出血背后的生理机制:凝血与纤溶的精密平衡

人体止血过程涉及血管收缩、血小板聚集、凝血因子激活及纤溶系统调控四大环节。当血管受损时,血小板在vWF因子作用下迅速黏附于伤口,形成初期止血栓;随后凝血系统通过内源性途径(接触激活)和外源性途径(组织因子激活)激活凝血酶,促使纤维蛋白交联形成稳固的血凝块。而纤溶系统则通过分解纤维蛋白防止血栓过度形成,维持动态平衡。

常见出血类型对比

| 类型 | 特征 | 典型案例 |

|||-|

| 一期止血缺陷 | 皮肤黏膜出血、压迫有效 | 牙龈出血、鼻衄 |

| 二期止血缺陷 | 深部组织或内脏出血、需药物干预 | 胃溃疡出血、术后渗血 |

二、止血药物作用机制:从传统到创新的跨越

1. 化学合成药物:精准调控凝血环节

2. 生物制剂:靶向治疗的突破

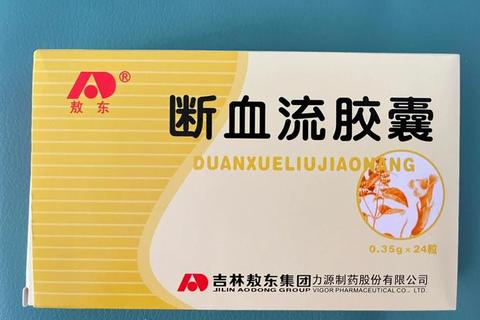

3. 中药成分的科学验证

三、科学用药指南:家庭急救与就医时机的判断

1. 家庭应急处理原则

2. 需立即就医的警示信号

3. 特殊人群用药注意

四、未来趋势:个体化止血方案与技术创新

1. 基因编辑技术:CRISPR-Cas9应用于血友病患者的因子基因修复,动物实验已实现长期疗效。

2. 智能止血材料:温敏性水凝胶可在体表自动成膜,适应不规则创面。

3. 多组学监测:通过血小板功能检测+凝血因子活性分析,实现出血风险的精准预测。

止血不仅是技术,更是系统管理

从家庭药箱的常备药物选择,到复杂出血疾病的综合治疗,现代止血医学正朝着精准化、微创化方向发展。公众需建立科学认知:止血药物并非万能,及时识别高危指征、配合医生完成病因治疗,才能真正实现“止血”与“治本”的双重目标。