小孩耳朵疼的常见诱因及应对方法-家长必知指南

19429202025-04-05心理健康专栏6 浏览

耳朵是孩子感知世界的重要器官,但因其结构脆弱且与鼻腔、咽喉相通,儿童耳痛的发生率远高于成人。尤其在季节交替、感冒高发期或游泳后,许多家长会遇到孩子突然哭闹、频繁抓耳的情况。如何快速识别诱因并正确干预,是守护孩子听力的关键。

一、儿童耳痛常见诱因及症状特点

1. 急性中耳炎

诱因:70%以上的耳痛由中耳炎引起。感冒、鼻炎时,病菌通过咽鼓管(儿童更短平宽)侵入中耳,导致积液和感染。游泳呛水、呛奶也可能诱发。

症状:单侧或双侧耳痛,夜间加剧;婴幼儿表现为哭闹、摇头、入睡困难;可能伴随发热(体温>38℃)、听力下降或耳道流脓。

2. 外耳道炎(游泳耳病)

诱因:频繁掏耳损伤皮肤屏障,或游泳后耳道潮湿滋生细菌/真菌。

症状:牵拉耳廓时疼痛加剧,耳道红肿或有黄色分泌物;严重时耳周淋巴结肿大。

3. 耵聍栓塞

诱因:耳垢堆积遇水膨胀压迫耳道,继发感染。

症状:耳闷胀感、听力下降,幼儿可能频繁拍打患侧耳朵。

4. 气压性损伤

诱因:飞机起降、潜水时咽鼓管调节失衡,导致鼓膜受压。

症状:突发耳闷痛,可能伴随耳鸣或短暂听力模糊。

特殊提示:若耳痛伴随颈部肿块、持续低热或面部神经麻痹,需警惕罕见并发症(如乳突炎)或肿瘤。

二、居家应急处理:三步缓解疼痛

1. 止痛干预

药物:对乙酰氨基酚(如泰诺林)或布洛芬(如美林),按体重计算剂量。注意:16岁以下禁用阿司匹林。

热敷:温毛巾(40℃左右)敷患耳10-15分钟,促进血液循环。

2. 调整体位

让孩子坐立并用枕头垫高头部,减少耳道压力。鼓励吞咽动作(如喝水、嚼口香糖)以平衡内外气压。

3. 禁忌行为

勿自行掏耳或滴药:未确诊鼓膜是否完整时,盲目操作可能加重损伤。

避免耳道进水:洗浴时用涂凡士林的棉球堵塞外耳道。

三、就医信号:这6种情况需立即就诊

1. 6个月以下婴儿出现耳痛、发热。

2. 耳痛持续48小时未缓解,或伴随高烧(>39℃)、呕吐。

3. 耳道流出脓液、血液或透明液体。

4. 孩子出现平衡障碍、面部不对称(提示神经受累)。

5. 感冒后鼻塞超过1周,合并耳闷、听力下降。

6. 使用抗生素滴耳剂3天仍无效。

检查准备:就医前勿清洁耳道,保留分泌物供医生采样;记录孩子近期活动(如游泳、感冒史)以辅助诊断。

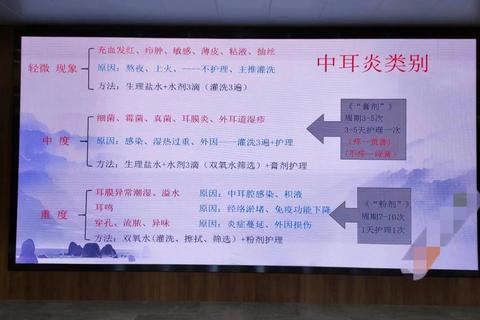

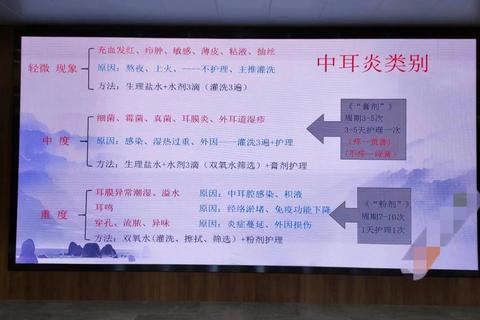

四、专业治疗:分型精准干预

1. 中耳炎

轻症:观察48-72小时,约80%可自愈。

重症:口服阿莫西林(疗程7-10天),鼓膜膨出者需切开引流。

2. 外耳道炎

细菌感染:氧氟沙星滴耳液,每日2次。

真菌感染:3%双氧水清洁后涂抹克霉唑霜。

3. 耵聍栓塞

5%碳酸氢钠滴耳液软化后,由医生用专业工具取出。

五、预防策略:降低90%耳痛风险

1. 呼吸道管理

感冒时用生理盐水喷鼻,保持咽鼓管通畅;单侧擤鼻,避免反向压力。

2. 耳道保护

避免棉签掏耳:用发光耳勺观察,仅清洁外耳道口。

游泳后倾斜头部单脚跳排出积水,吹风机低温档距耳30cm吹干。

3. 免疫支持

接种肺炎球菌、流感疫苗,减少中耳炎复发。

耳痛是儿童健康的“警报器”,及时识别并科学处理,可避免听力永久损伤。家长需牢记:止痛药可缓解症状,但不能替代病因治疗。当孩子出现持续不适或“危险信号”时,务必寻求耳鼻喉专科医生的帮助。

(本文参考国际急救指南、梅奥诊所及临床诊疗共识,信息截至2025年3月)

> 本文引用来源: