孕期是女性生理变化最显著的阶段,激素波动、免疫调整及皮肤屏障功能的改变,使孕妇成为湿疹、皮炎等皮肤问题的高发人群。许多准妈妈在面对瘙痒、红肿等症状时,既担心药物影响胎儿,又难以忍受身体不适。一项临床统计显示,约30%的孕妇在妊娠期间需要处理皮肤问题,其中近半数因对用药安全性的疑虑而延误治疗,甚至导致症状加重。究竟外用药能否在孕期使用?如何平衡治疗效果与胎儿安全?本文从科学证据出发,为这一普遍困惑提供解答。

一、外用药在孕期的安全性评估

1. 药物吸收机制与胎盘屏障特性

外用药通过皮肤吸收进入血液循环的比例通常较低(约1%-5%),但这一过程受药物理化性质、皮肤状态及用药部位影响。例如:

2. 不同妊娠阶段的敏感性差异

3. 安全性等级分类与临床证据

美国FDA于2015年废除ABCDX五级分类法后,改用更详细的“妊娠期用药风险标签”系统。例如:

二、常见外用药的风险与替代方案

1. 激素类药膏:分级管理是关键

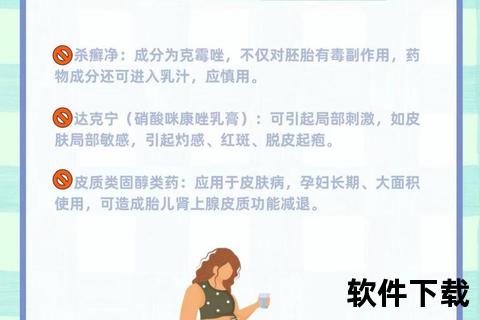

2. 抗感染类药膏:警惕渗透性差异

3. 中药类药膏:成分复杂需谨慎

三、孕期外用药使用六大准则

1. 必要性评估:无症状或轻度瘙痒优先采用物理疗法(如冷敷、无香精保湿霜)。

2. 药物选择原则:

3. 用药技巧:

4. 监测与调整:使用激素类药膏超过3天,需评估症状改善情况,必要时改用非药物干预。

5. 就医指征:出现渗液、发热或皮疹扩散,提示可能合并感染,需及时就诊。

6. 记录与反馈:记录用药名称、剂量及身体反应,为产检提供参考依据。

四、特殊场景应对策略

1. 突发严重过敏

2. 慢性皮肤病管理

五、争议问题科学解读

1. “纯植物药膏是否绝对安全?”

部分植物成分(如茶树精油)具有类雌激素作用,可能干扰胎儿内分泌系统。2018年一项研究显示,孕期频繁使用薰衣草精油与男婴乳腺发育异常存在关联。

2. “外用 vs 口服:哪个更安全?”

需根据药物代谢特性判断。例如,外用抗组胺药(如苯海拉明凝胶)的全身暴露量仅为口服剂的1/10,但口服益生菌制剂的安全性通常优于局部免疫调节剂。

行动建议清单

1. 家庭药箱配置:备妥炉甘石洗剂、医用凡士林及无菌纱布,处理突发瘙痒。

2. 就医准备材料:携带既往用药记录、过敏史及近期产检报告。

3. 自我监测工具:使用皮肤症状日记APP(如Dermio),量化记录皮疹变化。

4. 资源利用:通过FDA妊娠用药数据库(LactMed)查询药物最新安全数据。

在孕育新生命的过程中,谨慎与科学缺一不可。当皮肤问题来袭,准妈妈们不必在“硬扛”与“冒险”之间两难。掌握分层管理策略——从基础护理到药物干预,从局部处理到系统监测,既能守护自身舒适度,又能为胎儿撑起安全屏障。记住:任何用药决策都应始于专业医疗评估,终于个体化风险收益分析。