结核病,这个曾被称为“白色瘟疫”的古老疾病,至今仍在全球范围内威胁着人类的健康。据世界卫生组织统计,2023年全球仍有1080万新发病例,而中国作为结核病高负担国家之一,每年约有70万新增病例。许多患者在治疗过程中因用药不规范导致病情反复甚至发展为耐药结核病,这不仅增加了治疗难度,更让个人和家庭承受巨大的经济与心理压力。今天,我们将从科学治疗的角度,揭开结核病规范用药的核心原则,帮助患者和公众走出治疗误区,守护生命健康。

一、结核病的“潜伏”与“爆发”:从感染到治疗的警示信号

结核杆菌通过飞沫传播进入人体后,可能在肺部形成原发病灶。初期症状常被误认为普通感冒:持续性低热(午后明显)、夜间盗汗、咳嗽超过2周、痰中带血丝以及不明原因的体重下降。值得注意的是,儿童患者可能表现为食欲减退和发育迟缓,而老年人则更易合并其他慢性病症状(如糖尿病患者的血糖波动)。

当影像学检查显示肺部结节、空洞或钙化灶,结合痰涂片、痰培养或分子生物学检测(如Xpert MTB/RIF)结果,即可确诊。早期诊断是治疗成功的第一步——一项研究显示,确诊后1个月内启动治疗的患者治愈率比延迟治疗者高出40%。

二、规范用药的五大黄金法则

1. 早期干预:与病菌赛跑的关键期

结核杆菌在感染初期繁殖活跃,此时药物能通过病灶区良好的血液循环渗透杀菌。世界卫生组织强调:确诊后48小时内应启动治疗。延迟治疗不仅增加肺部损伤风险,还会使每日咳出的病菌数量增加10倍,显著提升传染概率。

案例警示:28岁程序员张某确诊后因工作繁忙推迟治疗,3个月后CT显示双肺出现多发空洞,治疗周期被迫延长至18个月。

2. 联合用药:多维度围剿病菌

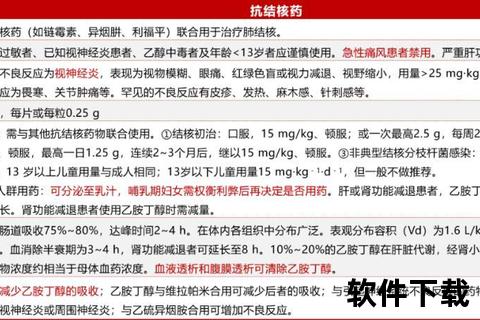

一线药物包括异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇构成的“四联疗法”。每种药物针对不同代谢状态的病菌:异烟肼杀灭活跃菌,利福平清除半休眠菌,吡嗪酰胺在酸性环境中起效,乙胺丁醇阻止耐药产生。四药联用可将初始耐药风险从30%降至2%以下。

特殊注意:妊娠期患者需调整方案,禁用链霉素(致畸风险),改用乙胺丁醇联合治疗方案。

3. 规律服药:建立不可破的用药纪律

结核菌分裂周期约24小时,间断用药会筛选出耐药突变株。采用电子药盒或手机提醒功能,确保每日固定时间服药。北京某医院研究显示,使用智能药盒的患者治疗完成率达96%,显著高于常规组的78%。

常见误区:症状消失≠治愈。某大学生李某在治疗2个月后自行停药,半年后复发并检出耐多药菌株,治疗费用从2000元增至15万元。

4. 精准剂量:体重与肝功能的双重考量

药物剂量需根据体重精确计算(如异烟肼每日5mg/kg)。定期监测肝功能(治疗初期每月1次)尤为重要——吡嗪酰胺可能引发转氨酶升高3倍以上,需及时调整剂量或联用保肝药物。

饮食建议:服药前后1小时避免高脂饮食(影响利福平吸收),适量增加维生素B6摄入(缓解异烟肼神经毒性)。

5. 全程管理:6-9个月的生命保卫战

标准疗程分为2个月强化期(四联用药)和4个月巩固期(二联用药)。耐药患者需延长至20-30个月,并使用二线药物如贝达喹啉(抑制ATP合成酶)、利奈唑胺(阻断蛋白质合成)。2023年WHO推荐的新方案显示,含莫西沙星的4个月疗程治愈率达85%,与传统6个月方案相当。

三、跨越治疗陷阱:特殊场景的应对策略

耐药危机:从预防到突破

全球约50万例耐多药结核病中,中国占比7%。基因检测发现,80%的耐药源于不规范用药。二线治疗方案需包含至少5种有效药物,其中至少包含1种注射剂(如阿米卡星)。最新研究显示,贝达喹啉联合普瑞马尼的疗法可将耐药患者治愈率提升至70%。

儿童与老年患者:个体化调整

儿童用药需根据体表面积计算剂量(如利福平10-20mg/kg),警惕乙胺丁醇对视神经的影响。老年患者应减少吡嗪酰胺用量(肾功能减退),并加强跌倒预防(异烟肼可能导致周围神经病变)。

药物副作用管理金字塔

四、构建治疗支持网络

1. 智能监测系统:上海某医院开发的“结核云管家”平台,通过AI算法预药偏差,使治疗中断率降低60%

2. 营养支持计划:每日蛋白质摄入应达1.2-1.5g/kg,优先选择鱼肉、豆制品(减少红肉摄入的尿酸负担)

3. 心理干预模型:采用CBT认知行为疗法,帮助患者建立治疗信心。研究显示,心理支持组患者的治疗完成率提高35%

五、预防与公共卫生行动

疫苗接种(卡介苗保护率约70%)、高危人群筛查(糖尿病患者发病率是常人3倍)、环境控制(紫外线消毒降低90%病菌存活率)构成三级预防体系。2024年我国发布的《全国结核病防治规划》明确提出,到2030年要实现发病率下降80%的目标。

在这场与结核病的持久战中,每个用药细节都关乎治疗成败。记住:规范的用药不仅是医学要求,更是对生命的庄严承诺。当您按时服下每一粒药片,不仅是在治愈自己,更是在为终结结核病的全球战役贡献力量。让我们用科学武装自己,用规范守护健康,共同迎接无结核病的明天。