良性前列腺增生症(BPH)是困扰中老年男性的常见疾病,全球60岁以上男性发病率超50%,80岁以上人群甚至高达83%。患者常因尿频、夜尿增多、排尿困难等症状严重影响生活质量,部分甚至面临急性尿潴留、肾功能损伤等风险。近年来,随着免疫调节疗法等新策略的突破,药物治疗的选择更加多元化。本文将从科学机制、药物选择到安全应用,系统解析BPH治疗的最新进展。

一、症状识别与疾病本质:为何需要精准干预?

BPH的典型症状可分为三个阶段:

值得注意的是,约30%患者无明显症状,仅通过体检发现前列腺体积增大。疾病本质是前列腺间质和腺体增生导致尿道机械性梗阻,同时伴随膀胱逼尿肌代偿性增厚。近年研究进一步揭示,免疫微环境失衡(如Treg/CD4+T细胞比率降低、颗粒酶异常激活)会加速纤维化和血管增生,成为疾病进展的关键驱动因素。

二、传统药物治疗:从“对症”到“对因”的三大路径

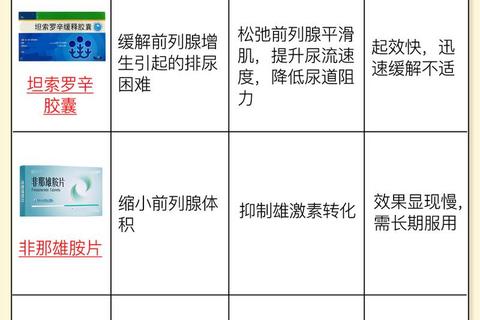

目前临床药物主要针对动态梗阻(平滑肌张力)和静态梗阻(腺体体积)两大机制:

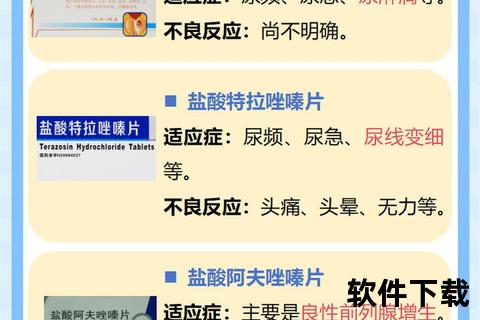

1. α受体阻滞剂:快速缓解排尿症状

2. 5α-还原酶抑制剂:缩小腺体体积

3. 联合用药:协同控制疾病进展

α受体阻滞剂与5α还原酶抑制剂的联合方案(如坦索罗辛+非那雄胺)被证实可降低81%的临床进展风险,尤其适合前列腺显著增大且症状持续恶化的患者。

三、免疫调节疗法:2025年新突破的临床价值

上海交通大学医学院的最新研究发现,雷帕霉素联合低剂量IL-2可通过重塑免疫微环境抑制BPH进展:

四、药物安全应用:从实验室到居家的关键管控

1. 副作用监测清单

| 药物类型 | 常见副作用 | 高危人群预警 |

|--|-|--|

| α受体阻滞剂 | 头晕、逆向 | 高血压、青光眼患者 |

| 5α还原酶抑制剂 | 减退、抑郁倾向 | 中青年男性、精神病史 |

| 雷帕霉素+IL-2 | 免疫力下降、感染风险↑ | 糖尿病、自身免疫疾病 |

2. 居家管理要点

3. 特殊人群策略

五、治疗决策树:从症状到方案的个性化选择

plaintext

第一步:评估症状严重度(IPSS评分)

├── 轻度(IPSS≤7)→ 生活方式干预+定期监测

├── 中度(IPSS 8-19)→ α受体阻滞剂单药治疗

└── 重度(IPSS≥20)→

├── 前列腺体积<30ml → α受体阻滞剂+抗胆碱能药

└── 前列腺体积>30ml → 联合疗法(α阻滞剂+5α还原酶抑制剂)或免疫调节方案

六、预防与未来展望

除了药物治疗,行为干预可延缓疾病进展:

未来方向包括基因靶向治疗(如FOXA2信号通路调控)和人工智能辅助用药监测。建议45岁以上男性每年进行PSA检测和直肠指检,早发现早干预。

BPH的治疗已从单纯症状控制转向多靶点联合干预。患者需与医生充分沟通,根据前列腺体积、免疫状态和共病情况选择最优方案。记住:夜间排尿≥3次、连续2天无法自主排尿或出现血尿时,务必立即就医——这是避免肾功能损伤的最后防线。