月经是女性健康的“晴雨表”,据临床统计,约30%的育龄女性曾经历过月经周期紊乱、经量异常等问题。这种看似普通的生理现象,背后可能隐藏着内分泌失衡、器质性疾病或长期不良习惯的预警信号。本文将从症状识别、成因解析到科学干预,为不同人群提供实用解决方案。

一、月经不调的典型表现

正常月经周期为21-35天,经期持续2-8天,总失血量约30-80ml。当出现以下情况时需警惕:

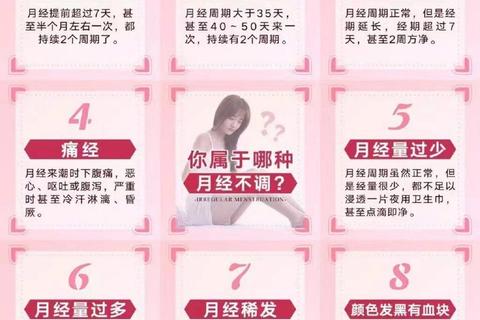

1. 周期紊乱:连续3个月周期<21天或>35天,或周期波动超过7天;

2. 经量异常:经期总出血量<5ml(仅需护垫)或>80ml(每1-2小时浸透一片卫生巾);

3. 伴随症状:严重痛经(需药物缓解)、经期腹泻、头痛或非经期出血。

特殊人群差异:青少年初潮后5年内及围绝经期女性的周期波动较大属生理现象,但若出现闭经(≥3个月无月经)或持续异常出血需就医。

二、成因解析:从生活习惯到疾病信号

1. 功能性因素(占比约60%)

2. 器质性病变(占比约30%)

3. 中医视角的体质分型

三、科学干预:分层诊疗方案

1. 自我管理(适用于轻度失调)

2. 医疗干预

3. 器质性疾病治疗

四、预警信号与就医时机

出现以下情况需24小时内就诊:

孕妇注意:妊娠早期出血可能为流产或宫外孕征兆,需立即就医。

五、长期管理:预防复发策略

1. 环境激素规避:避免使用含双酚A的塑料餐具,选择有机棉卫生巾减少化学刺激;

2. 周期监测工具:推荐使用Clue、Flo等APP记录基础体温及宫颈黏液变化;

3. 心理干预:正念冥想(每日10分钟)可降低皮质醇水平,改善下丘脑功能。

月经不调的调理是一场需要医学智慧与生活艺术的持久战。通过早期识别、分层干预和系统管理,90%的功能性失调可在3-6个月内恢复规律。记住:你的身体需要被倾听而非对抗——科学调理的本质,是重建与生命节律的和谐共鸣。