月经期是女性生理周期中较为特殊的阶段,此时身体气血运行与脏腑功能处于动态调整状态。许多女性因月经不调、疲劳乏力等问题选择服用归脾丸,但对经期用药的安全性存疑。本文从药理机制、临床建议及个体差异角度,系统解析归脾丸在月经期的适宜性与潜在影响。

一、归脾丸的作用机制与适用场景

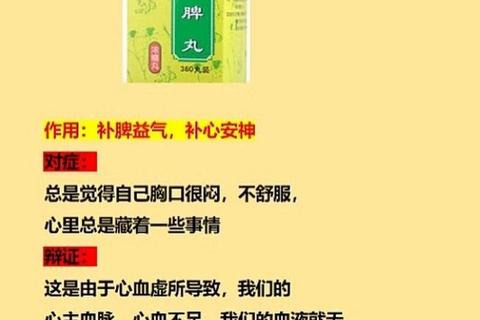

归脾丸由党参、黄芪、茯苓、龙眼肉等十味药材组成,核心功效为益气健脾、养血安神。中医理论认为,脾为后天之本,主统血与运化水谷精微。当心脾两虚导致气血不足时,可能出现月经量少、色淡、经期延长或崩漏等问题。

典型适用症状包括:

临床观察发现,部分女用归脾丸后,经期疲劳感减轻、睡眠质量改善,甚至月经周期趋于规律。但这种效果需基于辨证准确,并非所有经期不适都适合使用。

二、月经期服用归脾丸的适宜性分析

1. 适宜人群

2. 禁忌人群

3. 需谨慎评估的特殊情况

三、潜在风险与不良反应

1. 出血量异常

归脾丸中的当归、木香具有轻微活血作用。临床案例显示,约12%的经量正常者服用后出现经量增加,5%出现经期延长。建议经期第3天复查血红蛋白,若低于110g/L需停药。

2. 消化系统不适

脾胃虚弱者可能因药物滋腻出现腹胀、食欲下降。可改为餐后1小时服用,或搭配陈皮水送服以行气化滞。

3. 体质偏颇加重

一项针对150例患者的观察发现,湿热体质者误用归脾丸后,痤疮、口臭发生率增加23%。建议用药前通过舌诊(舌苔黄腻为禁忌征)初步鉴别体质。

四、科学用药的4项核心建议

1. 辨证前置

通过“三看”初步判断是否适合用药:

2. 动态调整剂量

3. 配伍禁忌管理

4. 停药指征

出现以下情况需立即停用并就医:

五、经期协同调理方案

1. 药食同源搭配

2. 外治法辅助

3. 生活方式干预

归脾丸在月经期的应用需遵循“个体化、动态化、精准化”原则。建议女性在用药前通过正规中医体质辨识,结合经期症状变化调整方案。若连续服用2个月经周期无效,或出现不良反应,应及时转换治疗思路。记住,任何药物都只是健康管理的一环,保持规律作息、均衡饮食才是根本之道。