维生素C是人体无法自行合成的必需营养素,其抗氧化、免疫支持及胶原合成等作用与健康息息相关。许多人不知道的是,服用时间的科学选择直接影响其在体内的吸收效率与利用率。本文从生理机制、临床研究及人群差异三方面展开分析,提供可操作性强的实用指南。

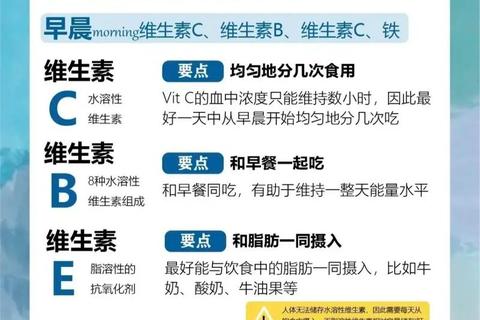

一、维生素C吸收的核心机制与时间关联

维生素C作为水溶性维生素,其吸收主要依赖小肠黏膜细胞的主动转运机制。研究显示,空腹状态下肠道吸收速度较快,但胃内无食物时可能因酸性环境引发胃部不适;餐后胃液稀释,肠道血流增加,虽吸收速度减缓,但总吸收量提升。这种特性决定了最佳服用时间需平衡吸收效率与胃肠道耐受性。

昼夜节律也影响代谢效率。人体夜间肾脏血流减少,维生素C排泄速率降低约30%,睡前服用可使血药浓度维持更久。而早晨补充则能利用新陈代谢活跃期提升免疫支持效果。

二、不同场景下的最佳服用时间建议

(一)普通人群:两餐之间与睡前互补

1. 两餐间“黄金窗口”:早餐后1小时(约9-10点)或午餐后2小时(约15-16点),此时胃排空基本完成,肠道吸收面积最大化,生物利用度可提升20%-30%。

2. 睡前补充策略:针对失眠或免疫力低下者,睡前1小时服用可延长血药浓度维持时间,辅助修复日间氧化损伤。

(二)胃肠敏感人群:餐后缓释法

胃溃疡、胃炎患者需优先保护黏膜。建议餐后15-30分钟服用,利用食物缓冲酸性刺激,同时脂肪类食物可略微延缓吸收,减少肠道负担。

(三)特殊需求人群的定制方案

1. 孕妇与哺乳期女性:早、晚餐后分次服用,单次剂量不超过200mg,避免影响铁吸收。

2. 运动员与高强度工作者:运动前1小时补充(剂量≤500mg)可减少氧化应激;术后恢复期选择睡前服用以促进伤口愈合。

三、科学提升吸收效率的5大策略

1. 避免与干扰物质同服:

2. 食物协同增效法:

3. 剂型选择优化:

4. 温度与保存要点:

5. 动态剂量调整:

四、常见误区与风险警示

1. “高剂量万能论”的陷阱:

长期超量(>2000mg/天)可能引发腹泻、草酸盐结石及铜缺乏症。中国营养学会建议成人每日摄入量不超过1000mg。

2. 天然与合成制剂的差异:

食物中的维生素C因存在多酚类物质,生物利用度比合成剂高20%,但烹饪损失可达50%。

3. 时间错配的隐形损耗:

晨起空腹服用可能导致30%剂量未被吸收即排出,餐后立即服用则可能因胃酸分泌减少降低效率。

五、人群特需指南与行动建议

1. 儿童(4-14岁):分装咀嚼片于早午餐后服用,单次剂量≤100mg。

2. 老年人:优先选择含维生素P的复合制剂,晚餐后服用以改善夜间血管弹性。

3. 慢性病患者:

维生素C的服用时间优化本质上是基于个体代谢特点的动态平衡。普通人群采用“两餐间+睡前”组合策略,特殊人群则需结合病理状态调整。值得强调的是,膳食来源(如柿子椒、猕猴桃)应占总摄入量的60%以上,补充剂仅作为饮食不足时的阶段性选择。当出现持续口腔溃疡、伤口愈合缓慢等缺乏症状时,建议在医生指导下进行3个月内的强化补充。