脑瘫新生儿手部姿势特征分析及早期干预策略探讨

19429202025-04-02心理健康专栏8 浏览

新生儿手部姿势是评估其神经发育的重要窗口,尤其对于脑瘫患儿而言,异常的手部姿势往往是最早出现的警示信号。一位新手妈妈曾这样:“宝宝出生后总是紧握拳头,拇指被其他四指包在里面,像一只打不开的小贝壳。”这种看似普通的握拳动作,实则可能隐藏着脑瘫的早期征兆。本文将从科学视角解析脑瘫新生儿的手部特征,并提供切实可行的干预策略。

一、脑瘫新生儿的手部特征解码

1. 生理性与病理性握拳的区分

正常新生儿在0-2月龄时因屈肌张力优势常呈握拳状态,但拇指通常位于四指外侧或轻微内收。脑瘫患儿则表现为:

持续性紧握:4月龄后仍无法自主打开手掌,拇指深陷掌心超过掌横纹

反射异常:抓握反射持续增强,刺激手掌时引发全身性肌肉收缩,甚至带动上身抬起

姿势不对称:单侧手部屈曲内旋,如左侧拇指内扣伴右上肢伸展

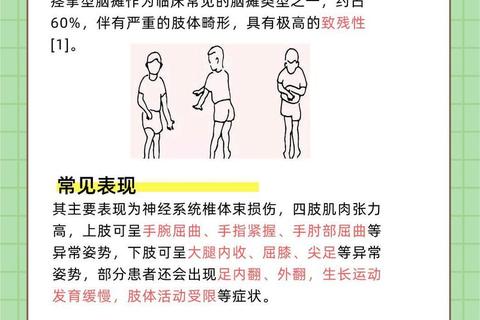

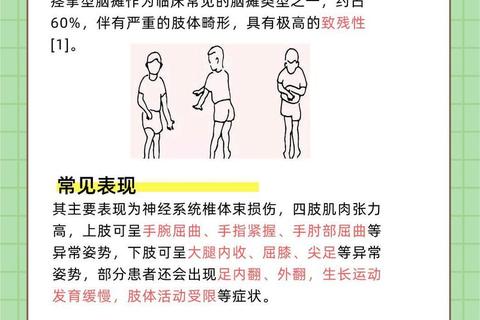

2. 分型对应的典型表现

痉挛型:拇指内收呈“猿手”,腕关节屈曲呈“祈祷手”

不随意运动型:手部出现舞蹈样动作或扭转痉挛

共济失调型:抓握时伴随意向性震颤,手眼协调性差

3. 动态发展规律

正常发育轨迹中,3月龄出现主动抓握,6月龄实现拇指对捏。脑瘫患儿表现为:

6月龄仍无法完成中线位双手互握

9月龄缺乏食指指物能力

12月龄未出现功能性抓握

二、早期识别与诊断要点

1. 家庭观察清单

换尿布时双腿难以分开伴手部僵硬

喂养时吸吮-吞咽不协调,常伴手部震颤

仰卧拉起时头后仰,手部呈“投降姿势”

清醒状态下持续拇指内扣超过1小时

2. 医学诊断工具

Prechtl全身运动评估(GMs):通过视频分析运动模式,可在3月龄前识别异常

Hammersmith婴儿神经检查:包含10项手部功能评估,特异性达99%

弥散张量成像(DTI):检测锥体束发育异常,预测手功能预后

三、多维度干预策略

1. 黄金干预期分层管理

0-6月龄:以抑制异常反射为主,采用“袋鼠式护理”配合手部本体感觉刺激

6-12月龄:引入强制性诱导运动疗法(CIMT),每天30分钟约束健侧手

12-24月龄:开展任务导向训练,如插桩、串珠等精细动作练习

2. 创新康复技术

生物反馈手套:实时监测握力变化,通过游戏化训练增强主动控制

3D打印矫形器:个性化定制夜间固定支具,矫正拇指内收畸形

虚拟现实训练:模拟日常生活场景,提升手眼协调性

3. 家庭干预方案

洗澡时训练:用温水刺激手掌,引导抓握浮水玩具

喂养中干预:改用细柄勺诱导三指捏握,每餐增加5分钟功能锻炼

游戏化设计:将袜子卷成球状供抓抛,既锻炼抓握又促进肩关节稳定

四、行动建议与注意事项

1. 就医预警信号

当发现以下情况时需立即就诊:

6月龄后持续握拳伴肘关节屈曲

触碰手掌引发下肢交叉反应

伴随异常眼球运动或惊厥发作

2. 家庭护理禁忌

避免强行掰开手指,防止关节损伤

不要使用过紧手套,限制感觉输入

谨慎使用民间偏方,如草药浸泡可能引发皮肤过敏

3. 预防性措施

孕期定期监测胎盘血流

高危儿出生后72小时内进行振幅整合脑电图(aEEG)筛查

建立发育档案,每月评估手功能里程碑

早期干预的奇迹往往始于对手部细微变化的觉察。临床数据显示,在6月龄前开始系统干预的患儿,其2岁时的手功能评分可提高47%。记住,每个努力展开的小手,都在书写着生命的无限可能。当发现异常时,请及时联系儿童康复科,抓住大脑可塑性最强的黄金窗口期,用科学干预点亮孩子的未来。

(本文所述方法需在专业医师指导下实施,个体化治疗方案请咨询正规医疗机构)