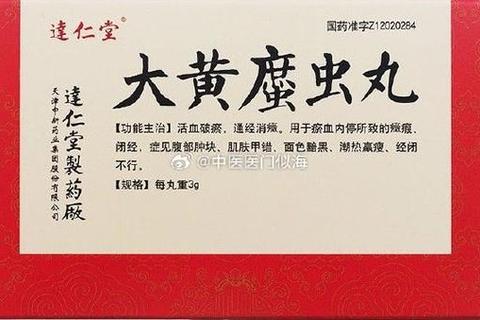

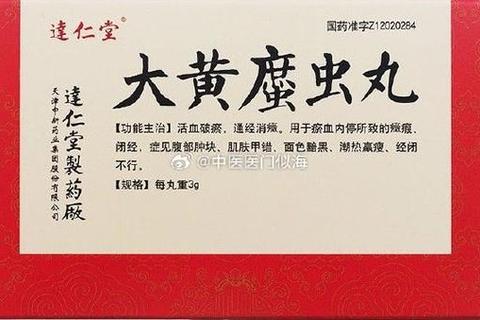

大黄蛰虫丸_活血破瘀通经消癥功效解析与临床应用作用

19429202025-03-26心理健康专栏7 浏览

大黄蛰虫丸作为东汉名医张仲景创制的经典方剂,历经千年临床验证,至今仍是中医治疗瘀血证的重要选择。这种以“破血逐瘀、缓中补虚”为核心功效的中成药,既能化解顽固的瘀血阻滞,又能兼顾机体正气,在妇科疾病、慢性肝病等领域展现独特优势。其含有虫类药与破血成分的特点,也让许多患者对其使用存在疑虑——哪些症状适合服用?如何避免副作用?本文将结合现代研究与临床案例,为公众揭开这味古老经方的科学面纱。

一、千年经方的科学解析

1. 药物组成与配伍智慧

大黄蛰虫丸由熟大黄、土鳖虫、水蛭、虻虫、桃仁等12味药材组成,其中既有大黄的泻下通瘀之力,又有蛰虫、水蛭等虫类药的破血消癥之效,同时配伍地黄、白芍等滋阴养血成分,形成“攻补兼施”的经典结构。这种配伍既针对“干血内停”的病理状态(即瘀血久积成块),又通过补益成分减少攻伐药物对正气的损伤。

2. 核心功效的现代诠释

活血破瘀:研究表明,方中虫类药(如蛰虫、水蛭)能抑制血小板聚集,改善血液流变学指标,尤其对微循环障碍有显著改善作用。

抗纤维化:在慢性肝炎、肝硬化治疗中,该药通过抑制肝星状细胞活化,减少胶原沉积,延缓器官纤维化进程。

调节内分泌:对闭经患者的临床观察发现,其能调节雌激素水平,促进子宫内膜正常增生与脱落。

二、哪些症状提示需要这味药?

1. 典型体征与自我识别

中医认为,瘀血内停者常表现为:

皮肤异常:肌肤干燥如鳞甲(肌肤甲错)、面色晦暗或局部色素沉着。

月经问题:经血紫暗有块、痛经剧烈、闭经超过3个月。

局部肿块:腹部可触及硬结(如子宫肌瘤),按压疼痛拒按。

2. 现代疾病的适配范围

妇科疾病:

子宫肌瘤:缩小肌瘤体积,改善月经过多、经期延长(需持续服用3-6个月)。

子宫内膜异位症:联合激素治疗可显著缓解盆腔疼痛。

慢性肝病:

肝硬化代偿期:改善肝功能指标(如转氨酶),降低肝纤维化标志物(透明质酸)。

脂肪肝:通过改善肝脏微循环减轻肝细胞脂肪变性。

心脑血管病:

血栓性静脉炎:案例显示其对下肢静脉硬索状物有软化作用。

高粘血症:降低血液黏稠度,预防血栓形成。

三、临床使用的“双刃剑”效应

1. 疗效与风险并存的特点

优势:相比单纯活血药,其破血消癥力更强,尤其适合病程长、瘀血顽固的病症。

潜在风险:

初服可能出现轻度腹泻(约1周内缓解),属正常药物反应。

个别患者出现皮肤潮红、瘙痒等过敏反应,需立即停药。

2. 特殊人群的禁忌警示

孕妇绝对禁用:破血成分可能引发子宫收缩,导致流产。

出血倾向者慎用:如胃溃疡活动期、血小板减少症患者,可能加重出血。

儿童与老年人:需严格遵医嘱调整剂量,避免过度攻伐正气。

四、安全用药的实用指南

1. 服用方法与疗程管理

标准用法:口服水蜜丸(3g/次),每日1-2次,建议饭后服用减轻胃肠刺激。

疗程建议:

妇科疾病:至少连续服用2-3个月经周期。

慢性肝病:需配合抗病毒治疗,疗程6个月以上。

2. 疗效观察与复诊节点

有效信号:

月经恢复、痛经减轻(1-2个月见效)。

肝区胀痛缓解、体力改善(3个月后肝功能复查)。

无效警示:若服用6周症状无改善,需重新评估辨证是否准确。

3. 联合用药的协同方案

虚证明显者:配合当归补血汤、八珍汤等补益方剂,防止祛瘀伤正。

热象显著者:加用丹皮、赤芍增强凉血化瘀效果。

五、何时需就医?替代方案有哪些?

1. 紧急就医信号

出现以下情况应立即停药并就诊:

服药后腹痛加剧或大量出血。

皮肤瘀斑、鼻衄等异常出血表现。

2. 替代治疗选择

轻症瘀血:可改用血府逐瘀汤(活血力较缓和)。

体质虚弱者:选用桃红四物汤,兼顾养血与化瘀。

理性看待传统药方的现代价值

大黄蛰虫丸的独特优势在于“攻瘀不伤正”,但其虫类药成分与破血力度也决定了必须在专业中医师指导下使用。对于符合“瘀血久积”证型的患者,这味古方仍是不可替代的选择;而对普通人群而言,识别自身是否属于“肌肤甲错、两目黯黑”的典型体质,比盲目用药更为重要。记住:任何药物都是一把钥匙,只有对准锁孔才能打开健康之门。