妇科中成药全解析:分类功效与临床用药指南

19429202025-04-02心理健康专栏6 浏览

妇科疾病是女性健康的重要议题,中成药以其整体调理、副作用小的特点,成为许多患者的治疗选择。本文结合最新临床指南与权威研究,系统解析妇科中成药的分类、作用原理及科学使用方法,帮助读者建立清晰的认知框架。

一、妇科中成药的分类与核心功效

妇科中成药根据疾病类型和药理作用可分为五大类:

1. 调经止痛类

代表药物:益母草膏(活血调经)、艾附暖宫丸(温经散寒)

适应症:月经量少、痛经、经期紊乱,尤其适用于血瘀或宫寒型痛经。如益母草膏通过促进子宫收缩加速瘀血排出,而艾附暖宫丸通过吴茱萸、肉桂等成分改善下焦虚寒。

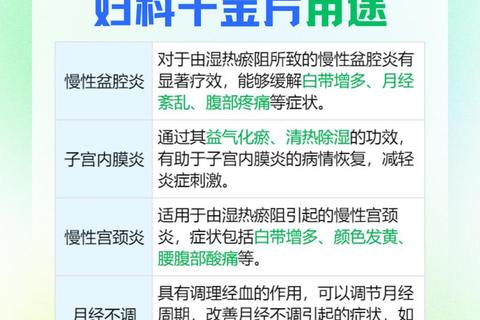

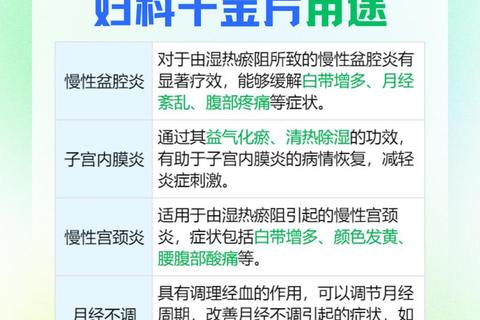

2. 清热除湿类

代表药物:妇科千金片(含千斤拔、穿心莲)、保妇康栓

适应症:带下黄稠、慢性盆腔炎、宫颈炎,针对湿热证型。研究表明妇科千金片能显著降低炎性因子IL-6水平。

3. 扶正补虚类

代表药物:乌鸡白凤丸(补气血)、滋肾育胎丸(补肾安胎)

适应症:气血两虚型月经不调、习惯性流产。临床数据显示,乌鸡白凤丸可提升血红蛋白含量10%-15%。

4. 散结消癥类

代表药物:乳癖消片(软坚散结)、桂枝茯苓胶囊(化瘀消癥)

适应症:乳腺增生、子宫肌瘤,通过调节雌激素代谢发挥作用。桂枝茯苓胶囊可使肌瘤体积缩小30%-50%。

5. 更年期调理类

代表药物:坤泰胶囊(滋阴清热)、地贞颗粒(宁心安神)

适应症:潮热盗汗、失眠心悸等更年期综合征,通过调节下丘脑-垂体-卵巢轴功能缓解症状。

二、临床用药的黄金指南

(一)疾病与药物的精准匹配

1. 痛经

寒凝血瘀型:少腹逐瘀胶囊(含小茴香、肉桂)配合局部热敷

气滞血瘀型:血府逐瘀口服液+逍遥丸组合疗法

注意点:经前3天开始服药效果最佳,持续1个周期

2. 带下异常

湿热型(分泌物黄稠):妇科千金片+甲硝唑栓中西医结合方案

脾虚型(分泌物清稀):参苓白术丸联合艾灸足三里

3. 更年期综合征

潮热为主:更年安片(含地黄、麦冬)

失眠焦虑:坤泰胶囊+耳穴压豆疗法

(二)特殊人群用药警示

1. 孕妇

禁用益母草类活血药物,慎用含红花、桃仁成分制剂

安胎首选滋肾育胎丸,需监测血清孕酮水平

2. 哺乳期

外用药优先选择皮肤吸收率低的栓剂(如保妇康栓)

内服药需间隔哺乳时间4小时以上

3. 慢性病患者

高血压患者避免含甘草制剂(如妇科十味片)

糖尿病患者慎用糖浆剂型

三、安全用药的三大原则

1. 辨证为先

通过舌象(舌苔厚腻提示湿热)、脉象(细弱脉提示气血虚)判断体质

案例:更年期潮热患者若舌红少苔,选择地贞颗粒而非温补类药物

2. 规避配伍禁忌

含“十八反”成分药物(如含甘遂的控涎丹)不可与甘草制剂同用

中药与西药相互作用:妇科千金片与抗生素联用需间隔2小时

3. 疗效监测方法

痛经:记录VAS疼痛评分变化

月经不调:绘制基础体温曲线观察周期规律性

四、日常管理与就医信号

1. 家庭应急处理

突发痛经:按压三阴交穴(内踝上3寸)+生姜红糖水

外阴瘙痒:苦参洗液坐浴(水温≤40℃)

2. 必须就医的预警信号

经期出血量骤增(1小时浸透卫生巾)

非经期出血持续3天以上

盆腔疼痛伴随发热

3. 长期调理策略

建立月经健康档案(记录周期、症状、用药反应)

四季养生:春季疏肝(服用逍遥丸)、冬季补肾(服用左归丸)

科学使用妇科中成药需把握“病证结合、动态调整”的核心原则。建议患者在首次用药前进行中医体质辨识(可登录国家中医药管理局官网查询认证机构),并定期复查肝肾功能。记住,药物只是健康拼图的一部分,配合规律作息(保证23点前入睡)、适度运动(每周150分钟瑜伽或游泳),才能实现真正的生殖系统健康。