维生素是维持生命活动的必需营养素,但关于其长期服用的安全性,公众的认知往往存在两极分化:有人将其视为“万能补品”,有人则因过量风险而过度担忧。科学视角下,维生素的安全性取决于类型、剂量、个体需求以及摄入方式。本文将结合最新研究,解析维生素的合理使用原则与潜在风险。

一、维生素的分类与代谢特点

维生素分为水溶性(维生素B族、维生素C)和脂溶性(维生素A、D、E、K)两类,其代谢方式直接影响长期服用的安全性:

1. 水溶性维生素:通过尿液快速排出,短期过量风险较低,但长期超量仍可能引发问题。例如,维生素C每日摄入超过2000毫克可能导致腹泻、肾结石,而维生素B6过量可引发神经损伤。

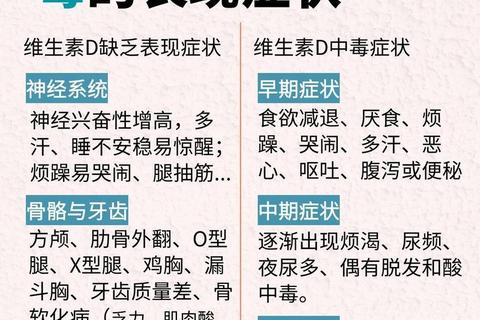

2. 脂溶性维生素:易在脂肪组织和肝脏蓄积,长期过量危害显著。例如,维生素A每日摄入超过3000微克可能导致肝损伤、骨质疏松;维生素D过量可能升高血钙水平,诱发肾结石和心血管钙化。

关键提示:脂溶性维生素的毒性风险更高,需严格遵循推荐剂量;水溶性维生素的安全范围较宽,但盲目补充仍不可取。

二、长期服用维生素的安全边界

1. 普通人群的合理剂量

2. 特殊人群的补充原则

数据支持:一项覆盖40万人的研究发现,健康成年人每日服用复合维生素与全因死亡风险增加4%相关,提示“不缺不补”的重要性。

三、潜在风险:过量与滥用的健康代价

1. 急性毒性

2. 慢性危害

典型案例:有报道称,一名男性因每日服用8粒维生素导致肝衰竭,提示脂溶性维生素蓄积的隐蔽性风险。

四、科学补充的实用建议

1. 自测需求:何时需要补充?

2. 安全补充策略

3. 高风险行为警示

五、理性看待维生素的“双刃剑”效应

维生素是健康的“必要支持”,而非“神奇解药”。普通人群通过均衡饮食(如每日300-500克蔬菜、200克水果)即可满足需求,特殊人群需在医生指导下制定个性化方案。记住:“适量”是安全的前提,“缺乏”与“过量”同样值得警惕。

若出现不明原因的头痛、持续疲劳或消化异常,应及时就医并排查维生素摄入史。健康的生活方式,远比依赖补充剂更可持续。

参考文献:本文结论综合自梅奥诊所、北京大学公共卫生研究、美国医学会期刊(JAMA)等权威机构研究。