当牙齿剧烈抽痛或伤口红肿难忍时,很多人会习惯性打开药箱寻找阿莫西林。这种白色小药片常被视作"万能消炎药",但您是否思考过——抗生素真的能像止痛片般快速缓解疼痛?揭开这个误区需要从人体疼痛的本质说起。

一、疼痛信号背后的真相

人体产生疼痛的机制复杂多样,常见的牙疼可能由牙髓神经受刺激(物理损伤)、牙龈组织肿胀(无菌性炎症)或细菌感染(化脓性炎症)引发。当细菌侵入牙周组织时,免疫系统会释放组胺、前列腺素等炎症介质,这些物质不仅会刺激神经末梢引发痛觉,还会导致局部血管扩张形成红肿。

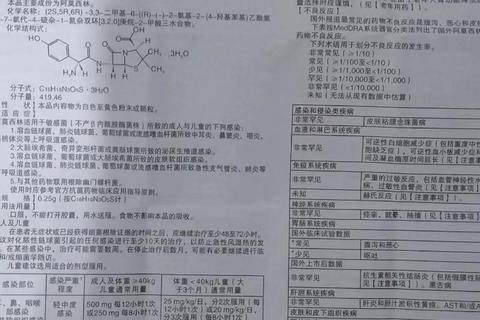

阿莫西林作为β-内酰胺类抗生素,其核心作用是通过抑制细菌细胞壁合成来杀灭病原体。这种杀菌过程需要12-24小时才能显著减少细菌数量,因此对于细菌感染引起的疼痛,通常在规范用药2-3天后才会观察到疼痛缓解。与之形成对比的是布洛芬等非甾体抗炎药,这类药物能在1小时内阻断前列腺素合成,快速减轻红肿热痛。

二、抗生素的止痛假象

临床统计显示,约65%的急性牙痛患者存在误用抗生素现象。这种认知偏差源于两种特殊情况:当细菌感染被控制后,继发性炎症反应自然消退带来的疼痛缓解;或患者同时服用抗生素与止痛药产生的心理暗示效应。值得注意的是,病毒性感冒后期出现的细菌性并发症,往往被误解为抗生素直接治愈了病毒感染。

在泌尿系统感染案例中,大肠杆菌引发的膀胱炎患者服用阿莫西林后,尿频尿痛症状的缓解曲线与细菌清除率高度吻合。实验室数据显示,用药24小时后尿液中细菌浓度下降至初始值的1/1000,此时患者自觉症状才开始明显改善。

三、危险的治疗误区

将抗生素等同于止痛药使用可能带来严重后果。2019年福州某医院接诊的12岁患者,因反复用阿莫西林处理牙龈出血,导致肠道菌群紊乱引发伪膜性肠炎。更严峻的是,我国疾控中心监测数据显示,社区获得性肺炎中青霉素耐药肺炎链球菌的检出率已达38.7%。

特殊人群更需警惕用药风险:

1. 孕妇:该药物可通过胎盘屏障,妊娠晚期使用可能干扰胎儿凝血功能

2. 哺乳期女性:乳汁中药物浓度可达血液度的50%,可能引发婴儿肠道菌群失调

3. 过敏体质者:青霉素类药物过敏发生率约0.7%-10%,严重时可致喉头水肿

四、科学止痛的决策树

面对突发疼痛,可参照以下流程判断:

[疼痛出现]

├── 外伤性疼痛(跌倒、撞击)→冰敷+止痛药

├── 烧灼样神经痛(三叉神经痛)→神经科就诊

└── 伴随红肿/化脓→48小时观察

├── 症状加重→就医检查CRP/血常规

└── 症状缓解→继续观察

当出现发热(>38.5℃)、局部化脓、疼痛影响睡眠等情况,建议立即进行微生物培养检查。急诊医学研究显示,在发病72小时内进行针对性抗生素治疗,可将慢性炎症发生率降低43%。

五、药物联用的隐秘风险

阿莫西林与常见药物的相互作用常被忽视:

特别提醒:用酒送服抗生素可能引发双硫仑样反应,某案例中患者服用阿莫西林后饮用黄酒100ml,20分钟后出现面部潮红、血压骤降,经肾上腺素抢救脱险。

六、疼痛管理的三维方案

1. 物理层:

2. 药物层:

3. 行为层:

在抗生素使用规范方面,务必遵循"三不原则":不自行购药、不随意停用、不混合用药。世界卫生组织建议,社区获得性感染用药周期通常为5-7日,幽门螺杆菌根治方案需持续14日。

本文所述内容提醒我们,疼痛作为身体发出的预警信号,需要理性判断其根源。阿莫西林作为重要的抗菌武器,应当在医生指导下精准使用,避免将其沦为掩盖症状的"安慰剂"。当疼痛持续超过72小时或伴随其他系统症状时,及时就医检查才是守护健康的正解。