新生儿骶尾部的解剖结构是婴儿发育过程中的重要组成部分,但也因其位置特殊且常伴随皮肤异常表现,易引发家长的担忧。本文将从正常生理结构、常见皮肤特征、潜在异常情况及应对建议等方面展开解析,帮助公众科学认识这一区域的特点。

一、新生儿骶尾部的正常解剖结构

1. 骨骼与神经发育特点

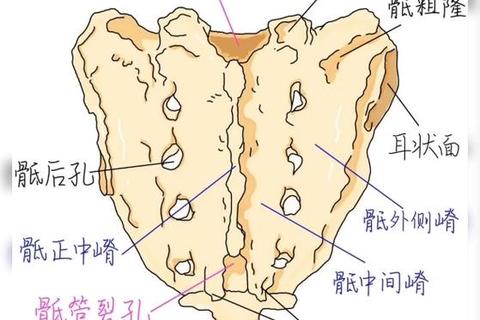

新生儿骶尾部由5块骶椎融合形成的骶骨及3-4块尾椎构成,构成骨盆后壁的一部分。此区域与脊柱末端的脊髓圆锥密切相关。研究表明,足月新生儿脊髓圆锥的位置通常在L1-L2椎体水平,若低于L3椎体则需警惕脊髓栓系等异常。

2. 皮肤与软组织特征

骶尾部皮肤较薄,皮下脂肪层薄且富含皮脂腺,易因摩擦或潮湿出现红肿。部分新生儿出生时可见骶尾部皮肤浅凹,直径通常小于0.5厘米,底部为正常皮肤,无分泌物,多数为生理性凹陷,无需特殊处理。

3. 与周围器官的关联

骶尾部靠近和生殖器官,护理不当可能引发感染。此区域血管丰富,手术时需注意保护周围神经(如坐骨神经)及血管。

二、常见生理性特征与异常情况的区分

生理性骶尾部凹陷

需警惕的异常情况

1. 潜毛窦(皮毛窦)

2. 骶尾部畸胎瘤

3. 隐性脊柱裂与脊髓栓系

三、诊断与治疗原则

何时需要就医?

常用检查手段

1. 超声:初步筛查软组织异常,但分辨率有限。

2. MRI:金标准,可清晰显示脊髓圆锥位置及是否合并椎管内病变。

治疗选择

四、家庭护理与预防建议

1. 日常护理要点

2. 特殊群体注意事项

3. 紧急处理

五、总结

新生儿骶尾部结构复杂,多数皮肤异常为良性,但需与病理性问题区分。家长应掌握基础护理知识,关注异常信号并及时就医。医疗从业者在接诊时需结合影像学与临床表现,避免过度治疗或漏诊,尤其注意脊髓圆锥位置的评估。通过科学的认知与规范的护理,可最大程度保障婴儿健康成长。