月经初潮是女孩青春期的重要标志,但随之而来的身高焦虑也困扰着许多家庭。一位母亲曾带着14岁的女儿就诊,孩子初潮后半年身高停滞,骨龄检测显示骨骺即将闭合;而另一名12岁女孩初潮后通过科学管理,两年内增长了9厘米——这两个真实案例揭示了关键:初潮后仍有长高可能,但窗口期短暂且个体差异极大。科学认知生长规律,才能把握最后的冲刺机会。

一、影响初潮后身高的四大核心要素

1. 骨龄与骨骺闭合进程

骨龄是衡量生长潜力的金标准,初潮时若骨龄已达13岁(平均剩余生长空间4-6cm),而骨龄12岁者可能多长8-10cm。骨骺线从软骨逐渐钙化成硬骨的过程不可逆,X光片中若显示骨骺与骨干完全融合,则生长终止。

2. 激素调控的双刃剑作用

雌激素在促进第二性征发育的会加速生长板闭合。初潮前1-2年的生长突增期(年增8-10cm)结束后,生长速度锐减至每年1-2cm。性早熟(初潮<10岁)可能使骨骺提前闭合2年以上,导致终身高损失5-10cm。

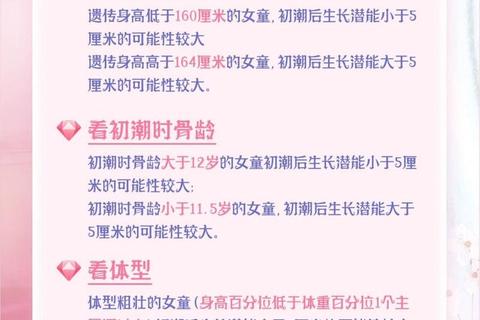

3. 遗传潜力的天花板效应

父母身高通过FPH公式(男孩=45.99+0.78×父母平均身高±5.29cm;女孩=37.85+0.75×父母平均身高±5.29cm)可预测70%的遗传潜力。但环境因素可造成±5cm的波动,例如营养失衡或慢性疾病可能使遗传潜力打八折。

4. 生活方式的关键干预窗口

纵向运动(跳绳、篮球)可刺激生长激素分泌,日均1小时运动者比久坐者多长2-3cm。深度睡眠时生长激素分泌量是清醒时的3倍,22:00-2:00的睡眠黄金期错过将损失30%的分泌量。体重指数(BMI)超过同龄85百分位会加速骨龄进展,每超重5kg可能损失1.5cm生长空间。

二、科学预测:三类工具评估剩余生长空间

1. 骨龄检测法

通过左手腕X光片评估骨化中心数量,若初潮时骨龄≤12岁,剩余生长潜力可达8-12cm;骨龄≥13.5岁则仅剩2-4cm。例如153cm女孩骨龄12.5岁时,预测终身高=153÷95.9%≈160cm±2.7cm。

2. 生长速度追踪法

初潮后每半年测量身高,若年增长<4cm提示进入生长末期。典型下降曲线为:初潮首年5-7cm→次年2-3cm→第三年≤1cm。建议制作生长曲线图,连续3个月无增长需就医。

3. 遗传公式修正法

采用CMH公式:女孩预测身高=(父身高+母身高-13)÷2±6cm。若父母身高170cm/160cm,基础预测为(170+160-13)/2=158.5±6cm,结合骨龄可调整区间。例如骨龄延迟1岁者,实际可能达到预测上限164.5cm。

三、干预措施:抓住最后5%的生长机会

1. 医学介入的三大场景

2. 家庭管理的四维方案

3. 预警信号与就医指征

出现以下情况需立即就诊:①初潮后2年身高增长≤3cm;②年生长速度<4cm且骨龄未闭合;③体重年增长>8kg伴月经紊乱。骨龄检测建议每6个月复查,动态监控生长板变化。

行动建议:定制个性化生长方案

1. 初潮后黄金30天行动清单

2. 不同场景的干预优先级

3. 技术赋能:智能设备辅助管理

使用可穿戴设备监测深度睡眠时长(目标≥1.5小时),运动手环记录每日垂直跳跃次数(目标>200次),智能体脂秤监控肌肉/脂肪比例(目标肌肉率≥75%)。

初潮不是身高增长的休止符,而是最后的冲刺哨声。通过精准评估、科学干预和系统管理,每个女孩都能在有限的窗口期内挖掘最大生长潜力。当孩子完成最后一次骨龄检测,看到生长板完全闭合的X光片时,我们可以坦然地说:我们已把握住每一个科学增高的机会。(全文完)