新生儿吐奶后喂奶时机_科学间隔时间与家长指导要点

19429202025-03-31心理健康专栏8 浏览

新生儿吐奶是许多家庭常见的现象,但面对这一情况时,家长常会陷入焦虑:孩子吐出的奶量是否会影响营养摄入?何时可以重新喂奶?如何判断是否需要就医?本文将结合临床经验和科学研究,为家长提供系统性指导。

一、新生儿吐奶的常见原因与分类

新生儿吐奶主要与生理发育特点相关。由于婴儿胃容量小(出生时仅约5-7ml)、贲门括约肌松弛、胃呈水平位,喂奶后容易出现奶液反流。喂养方式不当(如奶速过快、含乳姿势错误)、哭闹吸入空气、喂奶后立即平躺等,也可能加剧吐奶。

需注意的是,生理性吐奶与病理性吐奶需区分:

生理性吐奶:通常表现为少量奶液从嘴角流出,无痛苦表情,吐后精神状态正常,体重增长稳定。

病理性吐奶:若吐奶呈喷射状、频繁发生(每日超过5次)、伴随哭闹拒食、体重下降或呕吐物含血丝/胆汁,可能提示胃食管反流、肠梗阻等疾病,需及时就医。

二、吐奶后的紧急处理与喂奶时机

1. 吐奶后的关键处理步骤

清理口腔:立即用干净纱布或棉柔巾擦拭口鼻,避免奶液流入气管引发呛咳。

调整体位:将宝宝侧卧或头偏向一侧,轻拍背部帮助残留奶液排出。

观察状态:检查呼吸是否平稳、皮肤有无青紫,若出现呛咳或呼吸困难,需采取海姆立克急救法(针对婴儿的背部拍击法)。

2. 科学确定再次喂奶的间隔时间

生理性吐奶:若宝宝吐奶后精神状态良好、仍有进食意愿,可等待30分钟至1小时后再尝试少量喂奶。建议先喂少量温水(5-10ml),观察无不适后再恢复哺乳。

病理性吐奶:若吐奶伴随异常症状(如发热、腹胀),需暂停喂奶并就医,遵医嘱调整喂养方案。

注意:避免吐奶后立即喂奶!此时胃部可能处于痉挛状态,强行喂奶易引发二次呕吐。

三、科学喂养的调整策略

1. 喂养姿势与技巧优化

母乳喂养:确保宝宝含住大部分,避免吸入空气;奶阵过急时可用手指轻压减缓流速。

奶瓶喂养:选择适合月龄的奶嘴(流速以倒置时奶液匀速滴落为宜),喂奶时倾斜奶瓶使奶嘴充满奶液。

喂后拍嗝:竖抱宝宝,手掌空心状从下至上轻拍背部,持续5-10分钟,帮助排出胃内气体。

2. 喂养量与频率控制

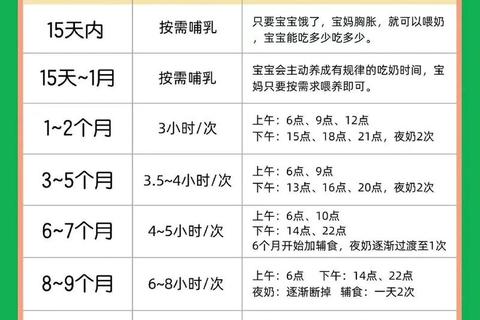

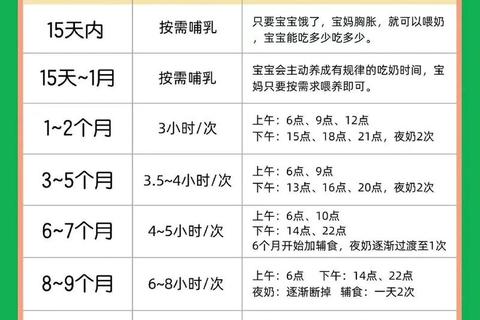

按需喂养:新生儿胃排空时间约2-3小时,初期可少量多次(每次10-30ml),逐渐增加单次奶量。

避免过度喂养:若吐奶频繁,可将单次奶量减少至平时的2/3,缩短间隔至2小时。

四、预防吐奶的长期管理

1. 喂养后体位管理:喂奶后保持宝宝上半身抬高30度,右侧卧位维持20-30分钟,利用重力减少反流。

2. 环境与情绪调节:喂奶时保持环境安静,避免在宝宝哭闹时强行喂食;换尿布、洗澡等活动应在喂奶前完成。

3. 母亲饮食调整:母乳妈妈需减少辛辣、油腻食物摄入,避免牛奶蛋白等易致敏成分通过乳汁引发宝宝胃肠不适。

五、何时需要就医?

出现以下情况时,需立即寻求专业帮助:

吐奶频率突然增加,且伴随体重下降;

呕吐物呈黄绿色、咖啡色或带血丝;

宝宝出现脱水症状(如尿量减少、囟门凹陷);

伴随发热、呼吸急促或腹部膨隆。

总结与行动建议

新生儿吐奶虽常见,但科学应对可显著降低风险。家长需掌握“观察-处理-调整”三步法:观察吐奶性质,及时清理并调整体位;根据宝宝状态决定喂奶时机;长期通过优化喂养方式和环境预防吐奶。记住,耐心与细心是帮助宝宝顺利度过这一阶段的关键。