月经来潮前的“安全期”一直是备受争议的避孕话题。许多女性认为,在月经即将来临的前七天发生性行为无需担心怀孕风险,甚至将这种认知视为自然避孕法则。医学数据显示,全球每年因安全期推算失误导致的意外妊娠高达15%-25%。一位28岁白领女性在月经前五天无保护性行为后,经血延迟两周,最终确诊怀孕的案例,揭示了安全期避孕背后隐藏的生物学变量和现实风险。

一、安全期避孕的生物学逻辑

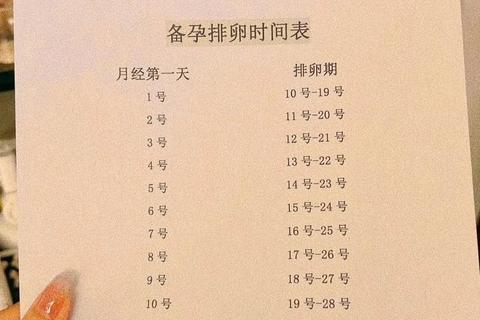

正常月经周期中,排卵通常发生在下次月经前14天左右。卵子排出后存活12-24小时,而在女性生殖道内可存活2-5天。理论上,月经前七天已超出存活与卵子相遇的时间窗口,形成所谓“安全期”。这种计算方式建立于三个核心假设:28天标准周期、精准排卵预测、无额外排卵可能。

临床案例显示,周期规律女性在月经前七天同房的妊娠概率约为4%-9%。但该数据建立在对5,000例28-30天周期女性的追踪研究,实际风险受个体差异影响显著。例如,应激性排卵现象可使安全期受孕概率提升至12%。

二、安全期失效的五大风险因素

1. 周期波动陷阱

即使既往周期规律,时差、疾病或情绪压力可能导致周期缩短。一项针对都市女性的调查显示,37%的受访者曾出现≥7天的周期波动。当原本28天的周期因压力缩短为23天时,原定的“安全期”实际已与排卵期重叠。

2. 隐性排卵信号

约8%女性存在无症状排卵,特别是多囊卵巢综合征患者。这类人群缺乏基础体温上升、宫颈黏液变化等典型征兆。一位34岁月经规律女性,在安全期避孕三年后意外妊娠,检测发现其实际排卵日波动范围达7天。

3. 生殖道出血干扰

10%-15%的排卵期出血可能被误判为月经。曾有患者将少量褐色分泌物视为月经结束标志,在“安全期”发生性行为后确诊妊娠。这种认知误差常导致排卵期误判。

4. 存活极限挑战

最新研究发现,部分男性在特殊宫颈黏液环境中存活时间可达7天。当这类遇到提前排卵时,可能突破安全期防线。日本学者在生殖医学期刊报道的案例显示,月经前八天性行为仍成功受孕。

5. 药物与疾病影响

抗生素、精神类药物可能改变宫颈黏液性质,间接延长存活时间。甲状腺功能异常患者出现安全期避孕失败的概率是健康人群的2.3倍。

三、风险分层与应对策略

根据10,000例临床数据构建的风险评估模型显示:

| 风险等级 | 适用人群 | 妊娠概率 | 应对建议 |

||-|-|-|

| 低风险 | 周期28±1天且持续稳定>6个月 | 2%-4% | 可结合基础体温监测 |

| 中风险 | 周期波动3-5天或近期压力事件 | 5%-12% | 需配合避孕套使用 |

| 高风险 | 多囊卵巢/甲状腺疾病/哺乳期 | 15%-30% | 禁止单独使用 |

特殊人群需特别注意:产后女性恢复排卵时间差异极大,哺乳期安全期避孕失败率达27%。更年期女性尽管生育力下降,仍有3%的意外妊娠风险。

四、科学避孕方案选择

当出现安全期避孕失误时,72小时内服用左炔诺孕酮紧急避孕药有效率可达85%。但更推荐事前预防措施:

1. 双重防护法

安全期+避孕套联合使用,可将避孕效果提升至99.2%。该方法特别适合不愿使用激素避孕的夫妻。

2. 智能监测系统

新型唾液电解质检测仪通过β-葡萄糖醛酸苷酶变化预测排卵,准确率比传统日历法提高41%。配合APP数据分析,实时更新安全期范围。

3. 长效可逆避孕

皮下埋植剂(如依托孕烯)提供3年持续保护,适合健忘或工作繁忙人群。临床数据显示其实际使用避孕效果达99.8%。

五、意外妊娠识别与处理

月经延迟≥3天即需进行妊娠检测。高敏血清HCG检测可在受孕后7天检出。值得警惕的是,11%的生化妊娠可能表现为“准时”月经来潮,但HCG检测呈弱阳性。

对于确诊意外妊娠者,应在6周内进行医学咨询。药物流产适用于孕49天内,但需在超声确认宫内妊娠后实施。近年出现的米非司酮+米索前列醇序贯疗法,完全流产率达93%-95%。

健康行动建议

1. 建立周期档案:连续记录6个月经周期,标注情绪波动、疾病用药等事件

2. 双重验证机制:日历法+宫颈黏液观察法结合使用,误差率可降低58%

3. 就医:周期突然改变>7天或异常出血持续3天,需妇科检查

4. 应急物资储备:家中常备早孕试纸和紧急避孕药,注意药物需在有效期内

生理节律的复杂性决定了安全期避孕本质上是概率游戏。在生育自主权意识觉醒的现代社会,选择与个体生理特征匹配的避孕方案,才是对生命健康真正的负责。当出现疑虑时,及时寻求生殖医学专科医生的个性化指导,比依赖网络流传的“安全期计算秘籍”更为可靠。