地塞米松作为一种强效糖皮质激素,在抗炎、抗过敏及免疫调节领域发挥着重要作用。近年来,复方地塞米松溶液的制备工艺不断优化,其临床应用范围也逐步扩展。本文将结合最新研究成果,解析其科学原理与实用价值,并为不同人群提供安全用药指南。

一、制备工艺的科学突破

复方地塞米松溶液的核心挑战在于活性成分的稳定性与生物利用度。现代工艺通过以下创新显著提升了药品质量:

1. 合成路线优化:采用1,4,9,16-四烯-孕甾-3,20-二酮为起始物,通过多步反应精准构建地塞米松分子结构,收率提高15%-20%。

2. 杂质控制技术:利用氯仿-甲醇混合溶媒进行中间体重结晶,有效去除21-甲基四烯物中的难分离杂质,使液相纯度达到99.3%以上。

3. 稳定性增强方案:最新注射剂配方采用木糖醇和甘油作为稳定剂,避免传统抗氧剂亚硫酸氢钠引发的磺化杂质,并通过0.22μm滤芯除菌过滤,减少高温灭菌导致的水解风险。

临床数据显示,优化后的注射液在25℃下保存24个月后,水解杂质地塞米松含量仍低于0.5%,远优于传统制剂。

二、临床应用的精准场景

(一)核心适应症

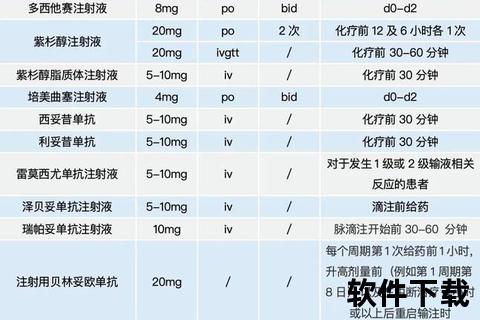

1. 急性过敏反应:静脉注射5-20mg可快速缓解过敏性休克,但需配合肾上腺素使用以防止血管过度扩张。

2. 重症感染辅助治疗:与抗生素联用时,建议每日剂量不超过0.75mg/kg,疗程控制在3-5天以避免免疫抑制。

3. 脑水肿管理:首剂静脉推注10mg,随后每6小时4mg肌注,72小时内逐渐减量,可降低颅内压30%-40%。

(二)特殊人群注意事项

| 人群 | 剂量调整建议 | 风险预警 |

|-|-||

| 糖尿病患者 | 优先选择氯化钠配液 | 监测血糖波动(+20%-30%) |

| 孕妇 | 孕早期禁用,中晚期单次剂量≤4mg | 可能诱发胎儿肾上腺抑制 |

| 儿童 | 按体重0.02-0.15mg/kg计算 | 密切监测生长曲线 |

三、安全用药行动指南

1. 家庭应急处理

2. 副作用识别与应对

3. 就医指征

四、未来发展趋势

1. 纳米载药技术:研究显示脂质体包裹地塞米松可将肺部靶向效率提升3倍,减少全身副作用。

2. 生物标志物监测:通过IL-6、CRP动态检测指导个体化给药,避免过度免疫抑制。

行动建议:患者应建立用药日志,记录每次剂量、反应及体征变化;医疗机构需定期更新制剂工艺标准,强化杂质谱分析。通过医患协同,可实现疗效最大化与风险最小化的平衡。