牛腩解析:牛腹部与肋排间的松软肌肉统称

19429202025-04-14文章排行榜5 浏览

牛腩作为日常饮食中常见的食材,不仅口感丰富,还承载着重要的营养价值。许多人对牛腩的具体部位、营养价值及适用人群存在认知误区,甚至因食用不当引发健康问题。本文将从科学角度解析牛腩的结构特点,并结合实际场景提供实用建议。

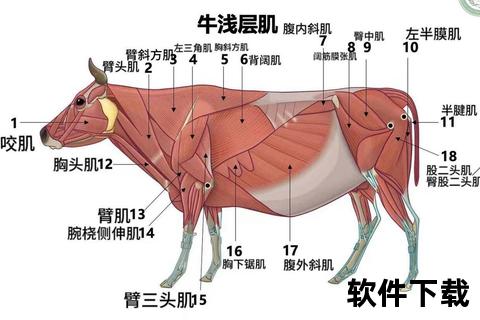

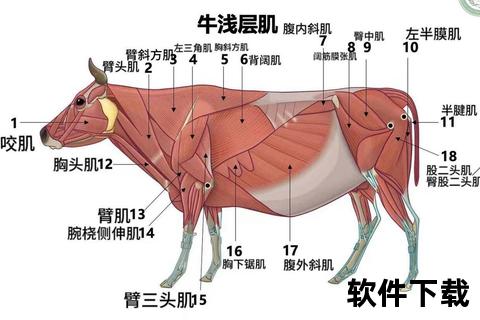

一、牛腩的解剖学定位与结构特点

牛腩并非单一部位,而是对牛腹部及肋排附近松软肌肉的统称。其解剖学位置覆盖牛胸腹部的多个区域,包括肋间肌、腹横肌及筋膜等结构。这些区域因运动量较小,肌肉纤维较细,脂肪与筋膜分布均匀,形成了牛腩特有的“肥瘦相间”口感。

从组织学角度看,牛腩的肌束间常夹杂结缔组织和脂肪细胞,这种结构使其在长时间炖煮后能释放胶原蛋白,赋予汤汁浓稠感。需要注意的是,牛腩的筋膜含量因具体部位而异,例如“坑腩”筋多耐炖,“爽腩”则以筋膜爽脆为特色。

二、牛腩的营养价值与健康风险

1. 核心营养成分

优质蛋白:每100克牛腩含约17克蛋白质,含有人体必需的9种氨基酸,其中肌氨酸含量显著高于其他肉类,有助于增强肌肉耐力。

矿物质组合:铁、锌、硒等微量元素含量突出,贫血人群适量食用可辅助改善血红细胞生成。

功能性脂肪:约30%脂肪中,单不饱和脂肪酸占比达45%,对心血管具有一定保护作用。

2. 特殊人群注意事项

痛风患者:牛腩嘌呤含量约150mg/100g,急性发作期需严格忌口,缓解期每日摄入量建议控制在50克以内。

消化弱者:牛腩中结缔组织需胃蛋白酶长时间分解,胃肠功能紊乱者建议选择压力锅烹煮至软烂。

孕期女性:可适量食用补充铁质,但需彻底煮熟以避免李斯特菌感染风险。

三、科学选购与储存方法

1. 四步鉴别法

观色泽:新鲜牛腩呈均匀樱桃红色,脂肪乳白或微黄。若出现大面积褐变或绿色荧光(非光栅衍射现象),提示变质。

触弹性:手指按压后凹陷立即恢复,表面微湿润但不粘手为佳。

闻气味:正常带有轻微腥味,若散发酸败味或氨味需立即弃用。

辨纹理:优质牛腩肌肉纹理清晰,筋膜呈半透明网状分布,注水肉则纹理模糊。

2. 储存要点

短期储存:0-4℃冷藏不超过48小时,用厨房纸包裹吸收血水。

长期冷冻:分切为200克/块,用保鲜膜隔绝空气,-18℃保存可维持3个月风味。

四、健康烹饪技巧与食谱推荐

1. 营养保留原则

低温初处理:解冻时置于冷藏室缓慢化冻,避免室温解冻导致的微生物增殖。

酸性介质应用:炖煮时加入番茄或山楂(pH4-5),可软化纤维并促进铁元素吸收。

控时去浮沫:首次煮沸后持续撇沫5分钟,可去除90%以上嘌呤物质。

2. 改良型健康食谱

低嘌呤炖法:牛腩300克+白萝卜200克+玉米须20克,高压炖煮30分钟,适合高尿酸人群。

高铁组合:牛腩炒甜椒(维生素C促进非血红素铁吸收),搭配菠菜豆腐需间隔2小时食用以避免钙干扰。

五、突发情况应对与就医指征

食用牛腩后若出现以下症状需警惕:

急性腹痛伴腹泻:可能为沙门氏菌感染,立即口服补液盐并留取粪便样本送检。

关节红肿热痛:24小时内尿酸检测值>480μmol/L时,提示痛风急性发作。

皮肤荨麻疹:速发型过敏反应可口服氯雷他定,喉头水肿需紧急就医。

牛腩的科学食用需兼顾口感与健康。建议普通人群每周摄入不超过500克,优先选择清炖、烩煮等低温烹饪方式。特殊人群应根据自身状况调整摄入量,并在出现异常反应时及时寻求专业医疗指导。通过理解食物特性与身体需求的匹配关系,才能真正实现“食养结合”的健康目标。