多生牙,这颗“不速之客”的突然造访,常常让家长陷入焦虑。它可能悄无声息地埋伏在孩子的颌骨内,也可能明目张胆地挤占正常牙齿的位置。数据显示,约0.15%-1%的儿童会遭遇多生牙问题,其中90%以上出现在上颌前牙区。这颗“额外”的牙齿若处理不当,可能引发牙列畸形、囊肿甚至邻牙脱落等严重后果。

一、多生牙:看似无害的“隐形”

多生牙是超出正常牙列数量的牙齿,多呈锥形或结节状,常埋伏于颌骨或挤占前牙区。其危害具有隐蔽性和渐进性特点:

1. 萌出型多生牙:直接导致“双排牙”“牙缝过大”,造成咀嚼效率下降和发音异常。

2. 埋伏型多生牙:可能压迫恒牙胚导致牙根吸收(发生率约30%),甚至形成含牙囊肿(约10%病例)。

3. 长期隐患:未及时处理的多生牙可能造成邻牙错位萌出,增加后期正畸治疗难度和费用。

二、科学诊断:精准定位是成功关键

当孩子出现恒牙迟萌、中切牙间隙异常或牙列拥挤时,需警惕多生牙可能。现代影像学技术为精准诊疗提供保障:

1. 初筛工具:

2. 精确定位:

三、拔除决策:时机与方式的精准把握

是否需要拔除需综合评估牙齿位置、年龄及并发症风险:

| 评估维度 | 拔除指征 | 观察指征 |

|-|-|-|

| 位置影响 | 压迫恒牙胚/牙根吸收 | 深部埋伏无邻接 |

| 并发症 | 形成囊肿/阻生恒牙 | 无症状稳定存在 |

| 年龄因素 | 4-8岁替牙期 | 12岁后颌骨发育成熟 |

选择需权衡儿童配合度:

四、风险防控:家长必须知道的5大隐患

多生牙拔除虽属常规手术,但潜在风险需高度重视:

1. 邻牙损伤(发生率约5%-8%)

2. 术后感染

3. 干槽症(发生率约3%)

4. 上颌窦穿孔

5. 心理创伤

五、全流程管理:从术前准备到长期追踪

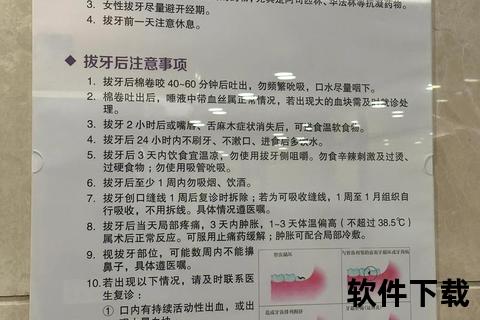

黄金24小时护理要点:

术前3天:建立刷牙打卡制度 → 术中配合:家长适度陪伴 → 术后即刻:

① 冰敷方案:10分钟/次,间隔1小时(防肿胀)

② 饮食管理:首餐选择40℃南瓜粥(避免热刺激)

③ 出血监控:唾液淡粉色属正常,持续鲜红需压迫止血

长期管理策略:

六、特别警示:这些情况必须立即就医

当孩子出现以下症状时,提示可能出现严重并发症:

⚠️ 突发性面部肿胀伴高热(疑似间隙感染)

⚠️ 鼻腔渗液伴异味(警惕上颌窦穿孔)

⚠️ 下唇持续麻木(神经损伤征兆)

给家长的实用建议:

1. 建立口腔档案:3岁起每年拍摄全景片

2. 选择专科医院:优先考虑具备儿童牙科-正畸联合诊疗资质的机构

3. 心理建设技巧:通过牙科玩具模拟治疗过程

4. 保险规划:提前购买包含牙科手术的商业保险

这颗“多余的牙齿”如同口腔健康的定时,早发现、早干预是化解危机的关键。通过科学的诊疗规划和精细的术后管理,绝大多数孩子都能重获健康整齐的牙列。