在湿热交蒸的夏季,人们常会出现皮肤疮痈、小便黄赤或跌打损伤后的瘀肿疼痛。一味生长在田埂沟渠边的草药——地耳草,以其鲜亮的黄色小花和独特的四棱茎秆,悄然成为民间应对这些健康问题的自然良方。这种被《岭南采药录》记载为“解蛇虫毒、清火止泻”的草本植物,承载着中医药“一草治多病”的智慧。

一、清热解毒:化解热毒之困

地耳草的苦凉之性直指热毒积聚引发的各类炎症。其含有的槲皮苷、地耳草素等成分,经现代研究证实对金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌等致病菌具有显著抑制作用。

典型应用场景:

1. 皮肤感染:鲜品捣烂外敷可快速缓解疔疮痈肿,如哺乳期乳腺炎取地耳草30克配伍蒲公英煎服,同时外敷患处。

2. 咽喉急症:突发扁桃体炎时,用鲜草榨汁含漱可减轻咽喉肿痛,配合桔梗、甘草煎汤内服效果更佳。

3. 毒虫咬伤:被毒蛇咬伤后,立即用鲜草100克捣汁内服+渣滓外敷,争取送医前的黄金救治时间。

特殊警示:疮疡破溃流脓者需彻底清创后再行外敷,避免闭合性感染。

二、利湿退黄:疏通肝胆湿热

肝胆系统疾病中,地耳草展现出的利胆保肝作用与其黄酮类物质密切相关。实验显示其提取物可使血清ALT、AST活性下降40%以上,显著改善肝细胞水肿。

病症对应方案:

需注意:肝硬化腹水患者需配伍白术、茯苓等健脾利水药,单用可能加重电解质紊乱。

三、活血消肿:修复组织损伤

地耳草的活血特性源于其特有的田基黄灵素,该成分能促进局部微循环,加速血肿吸收。临床观察显示,软组织挫伤患者外敷鲜草泥可缩短康复周期3-5天。

分级处理建议:

1. 轻度跌打伤(局部瘀青无开放性伤口):鲜草捣烂加黄酒调敷,24小时内冷敷,后期热敷促进吸收

2. 慢性关节炎:干品50克浸泡高度白酒一周后外擦患处,配合红外线理疗效果显著

3. 术后粘连:康复期用地耳草15克+丹参10克煎服,预防瘢痕增生

禁忌提示:外伤出血活跃期禁用活血类药物,孕妇绝对禁止内服。

四、科学应用指南

采收鉴别要点:

剂量安全区间:

| 用法 | 成人剂量 | 儿童剂量 | 疗程限制 |

|--||-||

| 煎服 | 干品15-30g/日 | 1/3-1/2成人量 | 连续≤30天 |

| 外敷 | 鲜品50-100g/次 | 等同成人 | 单次≤8小时 |

特殊人群警示:哺乳期妇女外用需避开区域,过敏体质者首次使用前需做皮肤斑贴试验。

五、整合医疗方案

在现代医疗体系中,地耳草常作为辅助治疗手段:

需强调的是,急重症如急性化脓性阑尾炎、重型肝炎等,必须优先采用现代医疗手段。

行动建议清单:

1. 家庭药箱常备晒干地耳草,密封存放于阴凉处(保质期18个月)

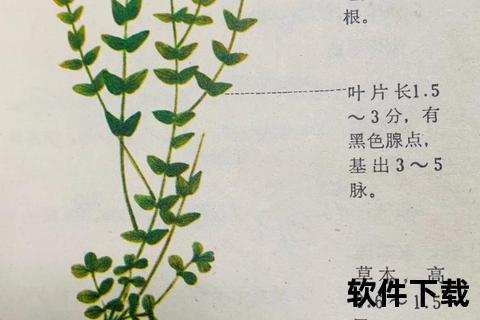

2. 野外活动前,手机存本地耳草形态图片(四棱茎、对生卵形叶)以备应急识别

3. 出现持续发热伴皮肤感染、黄疸进行性加重、外伤后肿胀超72小时不消等情况,立即就医

这种“田埂上的护肝草”虽非万能,但恰当运用其清热解毒、利湿退黄、活血消肿的三重功效,确实能在现代人对抗湿热环境致病、化学性肝损伤、运动创伤等健康挑战时,提供一份源自自然的守护力量。