房颤是一种常见的心律失常疾病,表现为心房快速且无规律的跳动(频率可达300-600次/分钟)。这种紊乱的心律不仅会导致心悸、胸闷、头晕等症状,还可能引发脑卒中、心力衰竭等严重后果。据统计,40岁以上人群的患病率高达23%-26%,且年龄每增加10岁,患病风险翻倍。本文将从科学角度解析房颤的药物治疗策略,并结合最新研究进展,提供实用的健康管理建议。

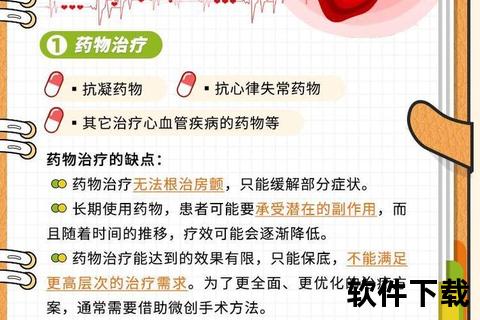

一、房颤的药物治疗核心策略

1. 抗凝治疗:预防血栓的"生命防线"

抗凝是房颤治疗的重中之重,因为左心耳形成的血栓脱落可导致90%的房颤相关脑卒中。目前常用药物分为两类:

2025年最新研究显示,因子XI抑制剂阿贝拉西单抗在减少出血事件方面表现突出。与利伐沙班相比,其胃肠道出血风险降低69%,且不影响抗凝效果。该药物已进入III期临床试验阶段,为高出血风险患者带来新希望。

2. 节律控制:恢复心脏正常跳动的关键

2024年ESC指南推荐,对于症状明显的阵发性房颤,导管消融应作为一线治疗,成功率可达80%。最新脉冲电场消融(PFA)技术通过选择性损伤心肌细胞,显著降低食道损伤风险,手术时间缩短至1小时内。

3. 心室率控制:改善症状的基础治疗

二、特殊人群用药注意事项

1. 高龄患者(≥80岁):

2. 孕妇:

3. 合并冠心病患者:

三、治疗误区与风险警示

研究显示,自行停用抗凝药会使卒中风险在3天内回升至基线水平。即使消融成功,仍需根据CHA2DS2-VA评分决定是否继续抗凝。

目前尚无循证证据支持中药单独抗凝,盲目联用可能增加出血风险,如丹参、三七等与华法林存在相互作用。

四、居家管理与紧急应对

1. 症状监测:

使用智能手环监测脉搏不规则性,记录发作频率和持续时间。牡丹江市第二人民医院等机构提供免费心电图筛查。

2. 紧急处理:

3. 药物依从性提升:

五、未来治疗方向

1. 基因导向的个体化抗凝:

通过检测CYP2C9和VKORC1基因多态性,精准预测华法林剂量,减少调整期出血风险。

2. 左心耳封堵术(LAAC):

最新WATCHMAN FLX封堵器与抗凝药相比,36个月内非手术性出血减少44%。适用于高出血风险(HAS-BLED≥3)患者。

3. 人工智能预警系统:

可穿戴设备结合AI算法,可提前72小时预测房颤发作,准确率达89%。

健康行动建议:

1. 40岁以上人群每年至少进行一次脉搏触诊,70岁以上建议年度动态心电图筛查

2. 控制血压<130/80mmHg、HbA1c<7%,BMI保持在18.5-24.9

3. 避免酒精摄入(每周<100g)、每日咖啡因控制在300mg以内